참여/소식

국유정담

법 집행의 숨은 전문가

오작인, 외지부, 행형쇄장

글. 홍현성(한국국학진흥원 국학기반본부 책임연구위원)

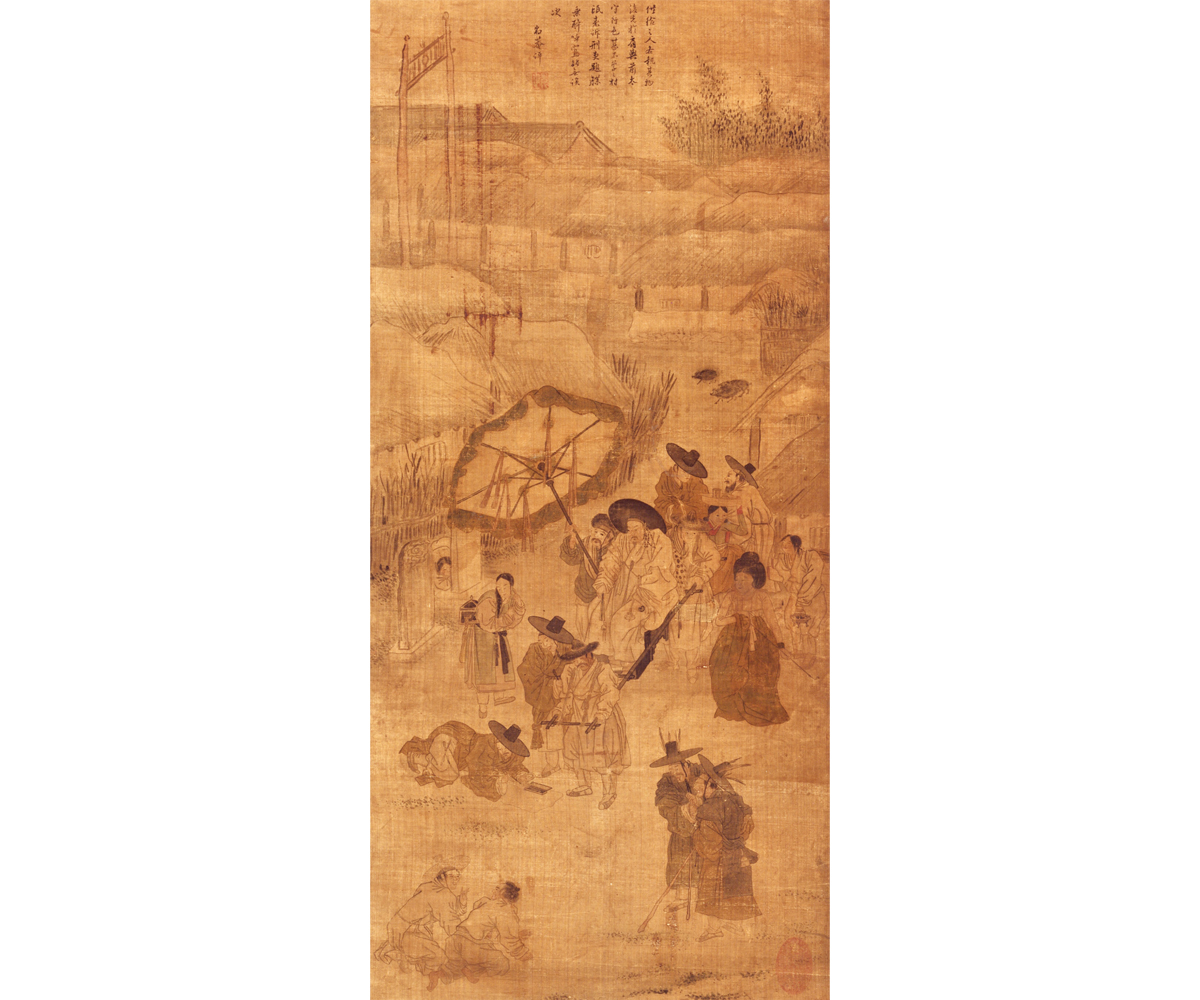

<거리의 판결>, 『행려풍속도병』 | 김홍도

소장: 국립중앙박물관

한 선비가 관원의 행차에 뛰어들어 억울함을 호소하고 있다.

조선시대 법의 집행이라고 하면, 육모방망이를 휘두르는 포졸이나, 저놈을 매우 치라는 사또의 말을 받아 ‘매우 치랍신다’를 연발하는 목소리 가는 이방을 떠올리기 쉽다. 하지만 실상은 그렇지 않다.

조선의 법 집행은 무척 공정하며 체계적이었다. 이 공정성과 체계성은 법철학과 법령 그리고전문인력이 톱니바퀴처럼 맞물린 결과다. 변사체를 매만지며 상흔을 조사한 오작인, 법률 조항을 엄격히 판별해 오남용을 막던 율관, 민간에서 소송을 대리하며 법적 자문을 하던 외지부, 형벌의 마침표를 찍던 전옥서의 사형집행인 행형쇄장 모두 법령의 눈과 귀, 손발이던 전문인력이다.

법망을 치는 시작점, 오작인

1710년(숙종 36) 음력 10월 검시관 참군 윤석래와 오작인은 이유(李楺)의 시신을 검시하기 위해 파견되었다. 양아버지 이하는 양아들 유가 잘못을 저질러 매질했지만, 양아들이 스스로 목을 매었을 뿐 관여한 게 없다고 증언했다. 시체를 마주한 오작인은 은비녀를 입과 항문에 꽂았다가 빼 색의 변화를 살폈다. 은비녀의 색은 온전했다. 독살은 아니었다. 옷을 벗기자 시체 곳곳에 타박상이 나타났다. 모양은 비스듬하면서도 길었다. 오작인은 타박상의 크기와 모양을 검시관 윤석래에게 보고했다. 오작인의 눈길은 이유의 목에 쏠렸다. 그는 이유의 목 주변을 주의 깊게 살폈으나, 끈에 졸릴 때 생기기 마련인 교흔(絞痕)은 도드라지지 않았다. 오작인은 파와 산초를 섞어 법물을 만들어 이유의 목에 발랐다. 잠시 뒤 백색과 청색이 섞인 상흔이 서서히 드러났다.

검시관 윤석래는 오작인의 보고를 꼼꼼히 적으며, 사인을 판별했다. 비스듬하면서도 긴 타박상은 몽둥이로 맞은 흔적이 맞았다. 문제는 함께 파견된 오작인이 법물을 써서 찾은 목 주변의 상흔이었다. 검시관 윤석래는 『무원록』 내용을 곱씹으며 한숨을 내쉬었다. 결국, 윤석래는 사인을 스스로 목을 매어 자살한 것으로 판별해 보고했다.

<법정변송>, 『기산풍속화첩(基山風俗畵帖)』

소장: 국립중앙박물관

소송에서 한 사람이 자기 입장을 항변하고 있다. 항변 중인 사람보다 갓을 쓴 쪽의 신분이 더 높아 보인다.

두 달 뒤인 12월(음력) 헌납 이익한(李翊漢)은 이유(李楺) 사망 사건의 초검 결과를 놓고 복검(覆檢)1을 빨리 시행해야 한다며 목소리를 높인다. 검시관 윤석래가 작성한 초검 보고서에 사인이 자살로 되어 있으나, 도리어 오작인의 검시 결과는 사후 목매달았을 때와 같았기 때문이다. 조정은 사안이 시급하다고 봐 급히 새로운 검시관과 오작인을 파견한다. 복검을 맡은 검시관과 오작인은 초검의 내용을 모른 채 검시를 다시 진행한다. 복검에서 판별한 사인은 장살(杖殺), 목맨 자살이 아닌 맞아 죽었다고 본 것이다. 초검과 복검의 결과가 일치하지 않았으므로, 삼검을 위해 새로운 검시관과 오작인이 파견된다.

- 『숙종실록』, 1710년(숙종 36) 12월 19일(기록을 통해 다시 구성함. 이하 동일).

조선시대 하급 관원인 오작인은 변사체의 곳곳을 뒤져 상흔을 찾는 역할을 맡았다. 검시관은 오작인의 정확한 조사에 근거해 사인을 판별했다. 오작인의 조사가 미숙하면, 검시관도 사인을 판별할 수 없었다. 오작인은 다양한 법물을 활용해 시체의 상흔을 조사했다. 『무원록』에 명시된 부위는 상흔의 유무와 상관없이 조사했으며, 상흔이 없으면 ‘없다’라고 기록하고, 있으면 크기와 형태, 경직도를 자세히 기록했다. 손톱 밑과 발톱도 예외가 아니었다. 익사체의 경우 정말 물에 빠져 죽었다면 버둥거리다가 강바닥 진흙이나 수초를 잡은 흔적이 남았기 때문이다. 따라서 오작인은 상흔으로 말하는, 이른바 시신을 통역하는 통역관이자, 법망(法網)을 치는 시작점이 되었다.

(각주)

1 두 번째 검시. 별도 검시관과 오작인이 초검 내용을 모른 채 진행.

법망의 그물코를 짜는 자, 율관

1780년 6월 조재항은 아내 윤 씨를 구타하여 살해한 혐의로 감옥에 갇혔다. 윤 씨의 인척인 이가원과 조환은 조재항을 고발하며 매장한 시신을 파내어 검시하는 굴검(掘檢)을 요청했다. 파견된 검시관과 오작인은 무덤에서 윤 씨의 시신을 파내어 조사했다. 오작인은 은비녀, 한지를 활용해 독살 여부를 확인했고, 시체에 법물을 발라 타박상을 확인했다. 잠시 뒤 등에 상하로 곧고 길며 위는 넓고 아래는 뾰족한 상흔이 나타났다. 주먹으로 친 것보다 컸으나, 발로 찼다고 하기에 애매한 구석이 없지 않았다.

검시관은 탐문 수사도 병행했다. 마을 사람들은 밥 한 사발 때문에 아내가 맞아 죽었다는 내용의 농요(農謠)를 부르며, 농요 속 주인공이 윤 씨라며 수군거렸다. 검시관은 오작인의 검시와 마을 사람의 증언을 토대로 윤 씨의 사인을 남편 조재항의 구타로 판별했다. 검시관의 보고를 받은 황해도 관찰사가 감영 소속 율관인 ‘검률’의 의견을 물었다. 법전과 법률에 근거해 조재항의 처벌을 요청해야 했기 때문이다. 감영 소속 검률은 수사 결과를 종합적으로 판단해 조재항을 살인죄로 다스릴 것을 요청했다.

황해도 관찰사의 보고를 받은 정조는 타박상이 초검에서 배나무잎, 복검에서 콩잎이라고 해 그 모양과 크기가 다른 점, 이가원의 행적이 미심쩍은 점을 들어 재조사를 명했다.

형조 소속 율관 역시 사건의 진상이 파악될 때까지 적용 법률을 찾지 않겠다고 보고했다. 수사에 선입견을 만들 수 있는 일체를 삼간다는 게 율관의 원칙이었다.

황해도 관찰사의 재수사 보고서가 들어왔다. 초검과 복검에서 발길질에 의한 사망으로 사인을 판별했으며, 마을 사람들의 증언이 일관된다는 점을 들어 살인죄를 적용하는 데 의문이 없다는 내용이었다. 그런데 해당 보고서를 접한 형조 율관의 판단은 달랐다. 마을 사람이 불렀다는 농요가 하필 밥 한 사발 때문에 아내가 죽는 내용이었다. 형조 율관은 시체가 부패해 사인을 단정하기 어렵고, 살인을 인지했을 당시에 곧바로 관에 알리지 않은 채 장례를 치른 연유가 모호하다며, 이가원과 조환의 수사를 요청했다.

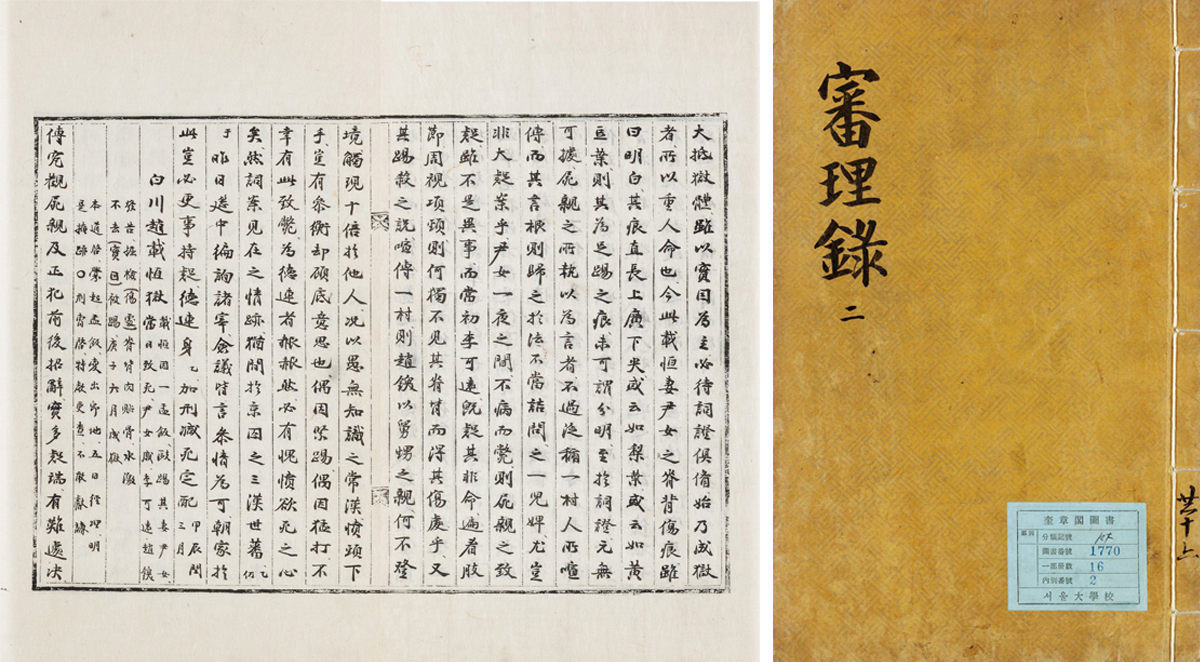

- 『심리록』 권2, 1780년(정조 4) 황해도 백천(白川).

이처럼 조선시대 율관은 정확한 법률과 조문을 선별해 처벌의 경중을 조절하는 중요한 업무를 맡았다. 조선은 범죄자라고 하더라도 마구잡이로 처벌하지 않았다. 처벌은 법률에 입각해 집행되었다. 이때 의거할 법률을 판별하는 관원이 율관이었다. 또 율관은 수사 보고서를 읽고 처벌의 근거 조항을 법전에서 찾는 것은 물론, 수사 과정의 법률적 미비를 지적하고 보완하는 역할도 맡았다. 법률 조항에 입각해 처벌의 수위를 조절한다는 점에서 조선의 율관은 현대 검사와 비슷한 면이 있다.

법전과 법률에 정통해야 하는 직책이라, 율관은 초시와 복시를 거쳐 선발했다. 선발한 율관은 형조 소속 율학정에 배속되어 근무했다. 직급은 율학교수, 별제, 명률, 심률, 율학훈도, 검률로 나뉘었다. 지방에 파견된 율관은 검률의 직급이었으며, 지방 감영에서 법률 조항을 정확히 적용하는 역할을 맡았다. 율관은 현대의 검사처럼 이른바 법망의 그물코를 짜는 역할이었다.

『심리록(審理錄)』 권2, 1780년(정조 4) 황해도 백천(白川) 부분

소장: 규장각한국학연구원

법망의 그물코를 늘리는 자, 외지부

아내 윤 씨를 살해한 혐의로 형 조재항이 체포되자, 그의 동생 조재청은 임금의 행차에 맞춰 격쟁(擊錚)했다. 조재청은 꽹과리를 치며 형의 억울한 사정을 호소했다. 조재청의 원정은 정조에게 보고되었다. 원정을 들은 정조는 다시 한번 엄정한 수사를 지시했다. 얼마 뒤 황해도 관찰사의 재조사 보고서가 올라왔다. 거짓된 농요를 퍼트린 사람도, 조재항을 살인죄로 고발하도록 조항을 꼬드긴 사람도 모두 이가원이었다. 황해도 관찰사는 검률의 보고에 따라, 이가원은 무고죄, 조항은 사주받아 고발한 죄로 다스리고, 조재항은 방면할 것을 요청했다.

- 『정조실록』 1783년 6월 3일.

격쟁이나 상언, 소승 등을 돕던 민간의 법률 전문가도 있었다. 이들은 외지부로 불렸다. 고려시대 지부사(知部事)에서 유래했으며 지부사는 형부(刑部)의 도관(都官) 소속으로, 소송과 판결에 관여했다. 외지부는 조정 바깥에서 활동하는 지부사라는 뜻이었다. 외지부는 상언이나 소송에 필요한 법률 전문가였다. 이들은 사안에 맞춰 법률 자문을 하는 일로 생업을 삼았다. 소송이 길게 이어지면 노약자의 대리인 역할도 했다. 앞서 살핀 율관이 검사라면, 외지부는 현대의 변호사에 해당했다.

1775년 허 씨는 남편 박차돌이 받은 처벌이 가혹하다며 상언했다. 남편 박차돌은 장신창과 공모하여 최백산을 발로 차 죽인 혐의로 유배된 상태였다. 당시 오작인의 검시에 따르면, 최백산은 명치와 갈비뼈에 약간 부은 적자색 타박상이 있었다. 검시관은 최백산의 사인을 발길질에 의한 명치 등 타격으로 판별했었다. 형조 율관은 사망한 최백산이 자신의 딸과 장신창의 아들 간 혼약을 이유 없이 미뤘던 점, 구타 뒤 12일 후 사망한 점을 감안해 살인보다 더 가벼운 법률을 적용했었다.

- 『심리록』 권1, 1777년(정조 1) 전라도 영암(靈巖).

허 씨는 상언에서 수사의 허점을 정확히 지적한다. 요지는 살인을 신고할 때 발에 차였다는 말이 없는 점, 사망하자마자 신고하지 않은 점을 고려하지 않아 판결이 가혹하게 내려졌다는 것이다. 허 씨의 상언은 주변 증언과 고발장의 상충, 신고 지연에 따른 살인 확신 시점, 공초(供招, 범인의 범죄 사실 진술)의 불일치를 집요하게 파고든다. 검시 보고서 및 공초의 내용을 파악하고 그 법률적 허점을 지적했으므로, 이 상언은 외지부의 자문에 따라 쓰인 것으로 판단된다. 상언을 수용한 형조 율관은 현 처벌에 법적 타당성이 부족한 부분이 없지 않으니, 아래 단계로 완화하는 게 법리에 맞다고 판단한다. 결국, 처벌 수위는 한 단계 낮아진다. 형조는 이러한 법 집행을 통해 조정의 자애를 드러내고 동시에 처벌의 오남용을 막고자 한 것이다. 그런데 살인을 모의했던 수범(首犯) 박차돌이 상언 덕분에 감형받았지만, 장신창은 홀로 죗값을 치르고 있었다. 그는 최백산의 상투를 잡았을 뿐 신체를 가격한 적도 없었다. 단순 가담한 최백산이 더 심한 벌을 받았던 셈이다. 1781년 형조 율관은 공정하지 못한 부분이 있음을 인정하며, 장신창의 방면을 요청했다.

- 『일성록』 1781년(정조 5) 1월 29일.

이처럼 외지부는 사익에 따라 법망의 그물코를 늘려 주는 것으로 생업을 삼는다. 법망의 그물코를 사사롭게 조정하므로, 조정은 외지부를 법의 엄정함을 훼손하는 존재로 낙인찍는다. 이치에 닿지 않는 소송을 즐겨 벌인다는 뜻의 ‘비리호송자’, 조정에서 외지부를 일컫던 말이다. 물론, 박차돌처럼 외지부의 힘을 빌려 법망의 그물코를 빠져나간 사례도 있다. 하지만 실제로 외지부의 법률 자문을 받은 뒤 억울함을 풀었던 백성도 없지 않다. 후자를 놓고 본다면, 형조 율관이 미처 살피지 못했던 민원을 도리어 외지부가 풀어 준 셈이다. 따라서 법망의 그물코를 매만지는 게 꼭 나쁜 짓이라고는 할 수 없다. 조정이 박멸하고자 노력했으나, 외지부가 백성의 곁에서 계속 살아남은 이유다.

법망에 잡힌 사형수, 법의 집행자 행형쇄장

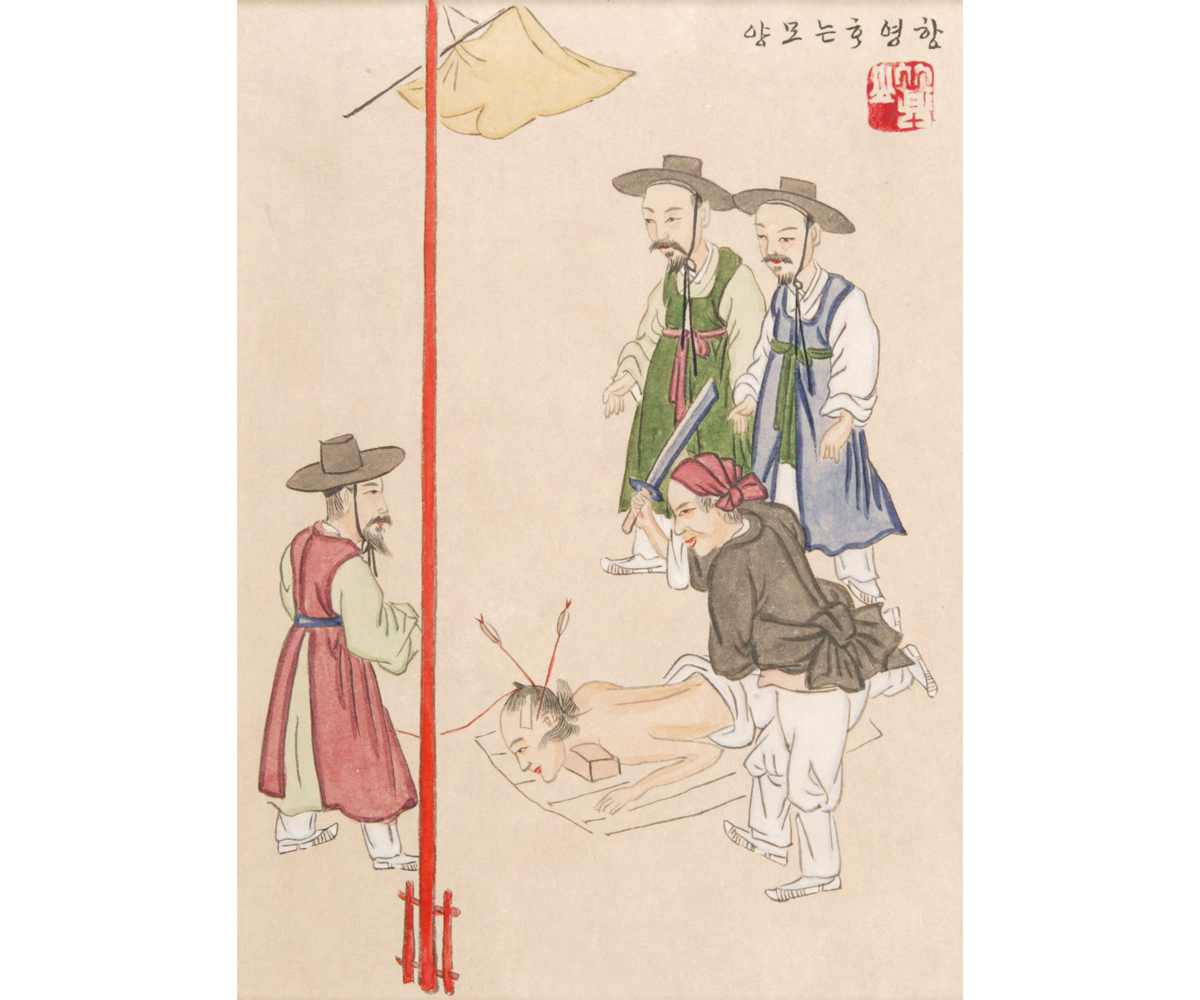

<항영하는모양> | 기산 김준근(箕山 金俊根)

소장: 프랑스 국립기메동양박물관(김준근 풍속화 모사품),

제공: 국립민속박물관

1835년 3월 승지 정예용은 지관 이시복의 사형 집행에 관한 의금부 보고서를 보며 자신도 모르게 눈살을 찌푸렸다. 이시복은 순조의 장지(葬地)를 잘못 정한 책임으로 사형당한 상지관(相地官)이었다. 정예용의 눈길은 이시복의 시신이 목뿐만 아니라, 팔도 끊어져 있었다는 보고서 구절에 머물렀다. 다음날 정예용은 헌종에게 법은 그 적용뿐만 아니라, 집행에 있어서도 죄명에 부합해야 한다며, 사형수에게 법외(法外) 난도질을 한 행형쇄장과 관리 책임이 있는 전옥서 관원을 처벌할 것을 요청했다.

- 『승정원일기』 1835년(헌종 1) 3월 16일.

조선에서 사형을 집행하는 관청은 한 군데가 아니다. 죄의 성격에 따라 사형은 의금부나 각 지방의 감영에서 집행한다. 자루가 긴 회자라는 무기를 다룰 줄 아는 군인이 집행하는 게 원칙이나 꼭 그렇지만은 않다. 전옥서의 경우 사형수 혹은 중죄인 가운데서 자원을 받아, 사형 집행을 맡긴다. 이렇게 정한 전옥서의 사형집행인을 행형쇄장이라 일컫는다. 행형쇄장이 된 전옥서의 사형수는 사형 집행을 유예받는 대신, 다른 죄수의 사형을 집행한다. 형의 집행이 유예되고 또 관례상 사형수나 그의 인척에게 뇌물을 받을 수 있으니, 지원자가 없지 않았을 것이다.

당시 사형수나 그의 인척은 단번에 목을 잘라 달라며, 행형쇄장에게 뇌물을 주는 게 관례였다. 뇌물을 받지 못한 행형쇄장은 사형수를 여러 번 내리쳐, 주지 않아도 될 고통을 줬다. 이시복은 아마도 뇌물을 주지 않았을 터였다. 추정이지만, 이 행형쇄장도 쉽게는 못 죽었다. 이시복 다음 차례였던 사형수가 새로운 행형쇄장에 자원할 게 불 보듯 뻔했다. 원래대로라면 참수될 차례였으나, 도리어 행형쇄장이 되어 행형쇄장이던 사형수의 목을 치게 되었으니, 휘두르는 회자에 원한이 없을 수 없었다. 이렇듯 전옥서의 행형쇄장은 법망에 잡힌 사형수인 동시에 법적 처벌에 마침표를 찍는 사형의 집행자였다.