참여/소식

국유정담

토끼, 호랑이, 인간이 얽혀서 벌인

목숨 건(?) 재판

글. 김준희(서울대학교 국어국문학과 강사)

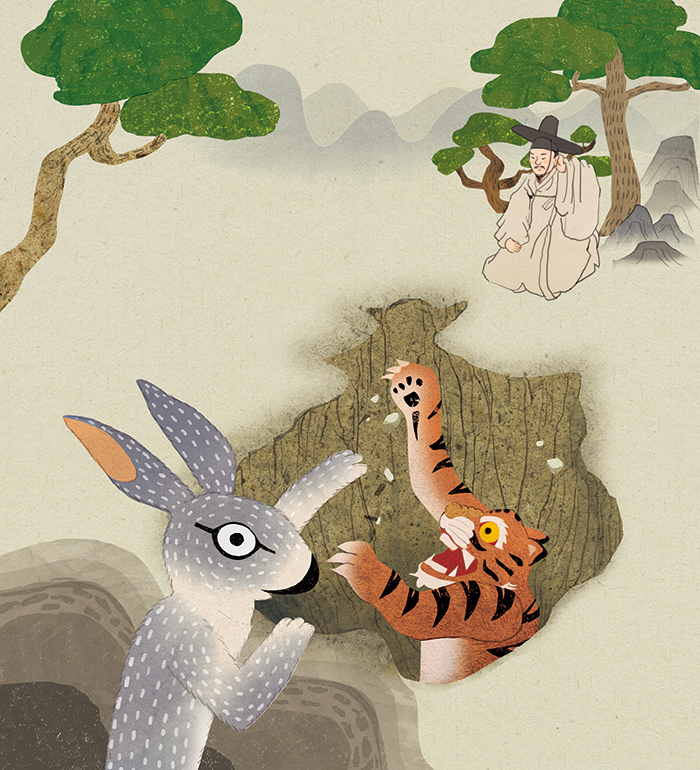

<토끼의 명재판>은 호랑이와 사람 사이에 다툼이 발생한 것을 토끼가 판결해 갈등이 일어나기 전 상태로 되돌려 주었다는 동물담이다. 호랑이와 사람이 다투어 토끼가 판결한다는 설정은 현실에서 존재하기 어려운 상상 속의 사건이지만, 상상 속 동물들의 언행을 통해 인간사에 대한 통찰을 제공하는 것이 또한 동물담의 본질이기도 하다. 얼핏 보면 이 이야기는 자기를 구해 준 사람의 은혜를 몰라본 호랑이의 배은망덕함을 징치(懲治)하는 이야기로만 보일 수 있는데, <토끼의 명재판>은 일제강점기 당시 민족적 상징인 호랑이의 이미지를 부정적으로 형성하는 데 이용되었던 역사가 있기도 하다. 그러나 이 이야기를 깊이 살펴보면, 인간의 입장에서 호랑이의 배은망덕함을 논할 수만은 없게 된다. 인간과 비인간 존재들의 공생을 고민해야 하는 오늘날, 다양한 존재들의 관점에서 세상을 바라보게 하는 숲속 재판 현장으로 떠나 보자.

일러스트: 심은경

지혜로운 토끼의 이미지를 보여 주는 <토끼의 명재판>

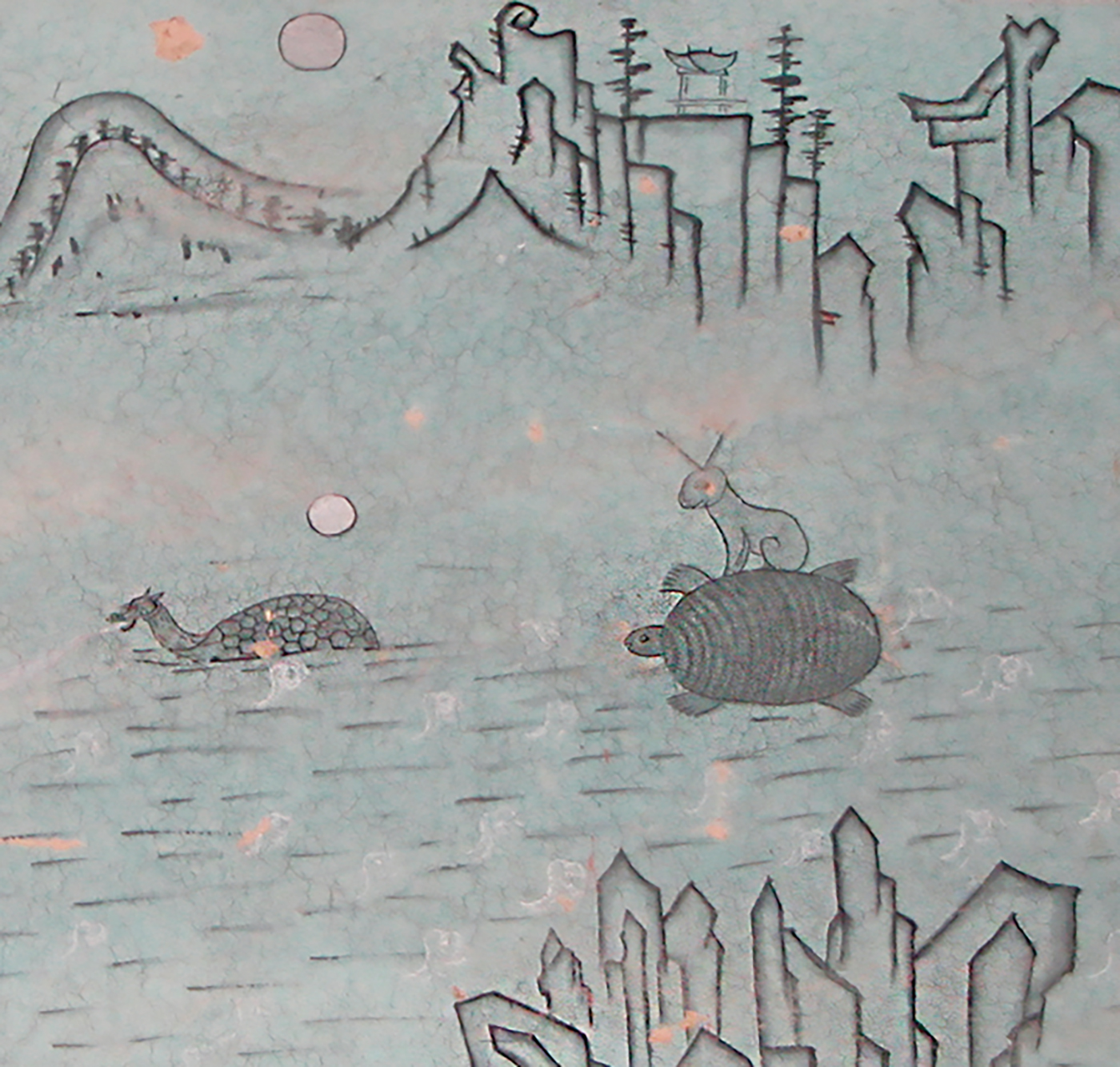

우리에게 익숙한 토끼의 이미지를 떠올려 보자. 몸집 이 작은 초식동물이라고 주눅 들어 있는 토끼를 떠올리기는 쉽지 않다. 한국 전통문화 속 토끼는 자기보다 큰 동물도 무서워하지 않고 기지를 발휘하는 영리함의 대명사이다. 우리에게 가장 유명한 것은 판소리 <수궁가> 혹은 판소리계 소설 <토끼전>에 등장하는 영특하고 당찬 토끼의 모습이다. 용왕에게 간을 빼앗길 뻔한 위기를 넘기고 육지에 돌아와서는 자라를 비웃으며 사라지는 모습은, 토끼가 작고 연 약해 보이지만 영리한 동물의 대표가 되는 데 크게 기여했을 것으로 생각된다.

통도사 명부전 수궁 가는 자라와 토끼 중 부분

제공: 허균

<토끼의 명재판> 설화 역시 토끼의 지혜가 돋보이는 이야기이다. 옛날 옛적에, 어떤 사람이 길을 가다가 함정에 빠진 호랑이를 만나게 된다. 호랑이는 사람에게 살려 달라고 부탁하고, 사람은 호랑이를 함정에서 나오게 해 살려 준다. 그런데 목숨을 구한 호랑이가 사람을 잡아먹으려 하고, 사람은 호랑이에게 재판을 해서 정하자고 제안한다. 사람과 호랑이는 바위, 소, 나무 등을 찾아가 물어보는데, 이들은 모두 사람의 잘못을 거론하며 호랑이 편을 든다. 사람이 소에게 일을 시키고 잡아먹는 것, 나무를 베어 땔감으로 사용하는 것 등을 문제 삼는 것이다. 마지막으로 사람과 호랑이가 토끼를 찾아가자, 토끼는 처음 상황으로 돌아가 보자며 호랑이에게 다시 함정에 들어가도록 한다. 호랑이가 함정에 들어가자 토끼는 사람에게 이제 갈 길을 가라며 사라진다. 깜짝할 사이에 사람이 재판에서 이기고 호랑이는 다시 함정에 갇히게 된 것이다.

“너가 날 안 잡아먹는대서 널 살려 주었는데 어떻게 날 잡아먹니.” 그래 소가 있더래. “그럼 소한테 가서 재판을 좀 해 보자.”

그래 소한테 가서 재판을 하니, 소한테 그 얘기를 했어.

“내가 함정에 빠진 호랑이를 살려 줬는데, 살려 줄 때 나 안 잡아먹겠다고 해서 살려 줬는데, 나와 가지고 며칠 굶어, 배가 고파 잡아먹겠다고 하니, 이게 잡아먹어야 옳으냐 말야 살려 줬는데.” 소가 가만히 생각해 보니, 사람이 소를 좀 부리니 밉거든. “잡아먹어도 괜찮다” 이랬다 놨네.

그런데 여우가 깡충깡충 뛰어가 이래서, “저 여우한테 가서 재판을 해 보자.”

여우도 역시 사람이 밉던 모양이라. “그 잡아먹어도 괜찮다” 하니, 분해서 죽겠어.

또 좀 가더라니까, 토끼가 하나가 가더래. 그래서, “토끼 생원, 토끼 생원이 재판을 좀 해 달라”고 그래니 토끼가, “뭔 재판이냐?”고.

그래 또 얘기를 쭉 했어. “살려 줬는데 날 잡아먹는다고 해서 재판을 좀 해 달라.” “난 들어 가지고는 잘 모르겠는데, 그리고 그 원상대로 좀 해 봐.” 이런 미련한 호랑이가 함정에 쏙 빠져서, “이렇게 있는데, 있는데 이렇게 구해 줬다.” “이 배은하는 너 이놈 죽어야 한다” 하고,

토끼가 깡충깡충 뛰어 달아나더래, 토끼한테 속았지.

-『한국구비문학대계』 2-5 수록 <토끼에 속은 호랑이> 중

『이솝우화』, 『본생경』에도 보이는 인간과 동물의 갈등담,‘재판’을 통해 흥미를 더하다

사람이 동물을 구해 주었는데 동물이 배신하고 오히려 사람을 공격했다거나 그 반대로 동물이 사람을 구해 주었는데 사람이 배신했다는 이야기는 기원전의 『이솝우화』, 불교 경전인 『본생경』에서부터 발견된다. 『이솝우화』에는 농부가 얼어 죽을 뻔한 독사를 구해 줬더니 독사가 농부의 아들을 물어 버렸다는 이야기가 있고, 『본생경』에는 원숭이가 구덩이에 빠진 바라문을 구해 주었더니 바라문이 원숭이를 죽이려 했으며 나중에 바라문은 인간의 아귀가 되었다는 이야기가 전해진다. 그리고 우리가 아는 <토끼의 명재판>은 이러한 동물과 인간 사이 구조 및 배신에 근간을 두고 있으면서도 토끼 혹은 여우 등의 동물이 재판을 맡아 동물과 인간 사이의 논쟁을 해결한다는 점에 서사의 핵심이 있다.1

1 박예원·오주원·심우장, 「한·중 <토끼의 재판> 설화의 비교 연구」, 『구비문학연구』 60, 한국구비문학회, 2021, 235쪽.

세계 공통의 설화 유형을 가늠할 때 ‘아르네-톰슨’의 분류를 사용하는데, 이 분류에 따르면 <토끼의 명재판>은 AT 155, ‘은혜를 모르는 뱀이 다시 함정으로 들어가다’에 해당하는 세계 보편 유형이기도 하다. 세계 보편적으로 존재하는 유형 설화라는 뜻은, 문화권마다 구체적인 동물, 사건의 양상 등이 조금씩 달라지더라도 비슷한 의미를 전달한다는 것이다. 예를 들어 한국에서는 사람에게 구해진 동물이 호랑이로 나타나지만, 인도 파키스탄 스리랑카에서는 악어로 등장한다고 한다. 또 한국에서 판결을 내리는 재판관 역할은 여우, 두꺼비, 토끼 등이 맡지만 파키스탄 스리랑카에서는 자칼이라는 동물이 맡는다고 한다.2 그럼에도 사람이 어떤 동물을 구해 주었다가 오히려 동물에게 목숨을 위협당한 뒤 다른 동물에게 판결을 의뢰하고, 판결을 맡은 ‘재판관’ 동물이 사람이 구해 주었던 동물을 다시 함정에 빠졌던 상태로 돌아가도록 한다는 점은 공통된다.

2 권애영, 「19세기 말 20세기 초 아시아 지역 「토끼의 재판」(ATU 155) 유형의 민담 고찰」, 『방정환연구』 6, 방정환연구소, 2021, 228쪽.

사람의 목숨을 위협할 만한 동물이 재판관 동물의 말을 순순히 따르고, 생각지도 못한 사이 함정에 다시 들어간 채 갈등이 마무리된다는 점이 다소 ‘허무’하기도 한데, 듣는 이에 따라서는 ‘어이없음’ 자체에서 흥미를 느낄 수도 있는 부분이다.

<토끼의 명재판>이 감내해야 했던 역사의 풍파

글자가 없이도 전승될 수 있는 구전 설화의 특성상, <토끼의 명재판>이 언제부터 한국에서 전해졌는지 정확한 시기를 알기는 어렵다. 다만 기록상으로는 조선 후기의 소화집 『성수패설』에 있는 <반드시 송사가 없게 하는 여우(必也使無訟狐)>가 가장 이른 시기의 기록이라 할 만하다. 『성수패설』에 실려 있는 이야기에서는 호랑이가 자신을 구해 준 사람을 잡아먹으려 하자 사람이 호랑이에게 부탁해 송사가 시작된다. 사람은 먼저 소나무와 바위에게 판결을 묻는다. 그러나 소나무와 바위는 모두 은혜를 모르는 것은 사람’이라며 호랑이 편을 든다. 그런데 마지막으로 찾아간 여우가 지혜를 발휘해 현장으로 돌아가 호랑이를 다시 함정에 들어가게 한 뒤, 사람과 여우는 제 갈 길을 간다.

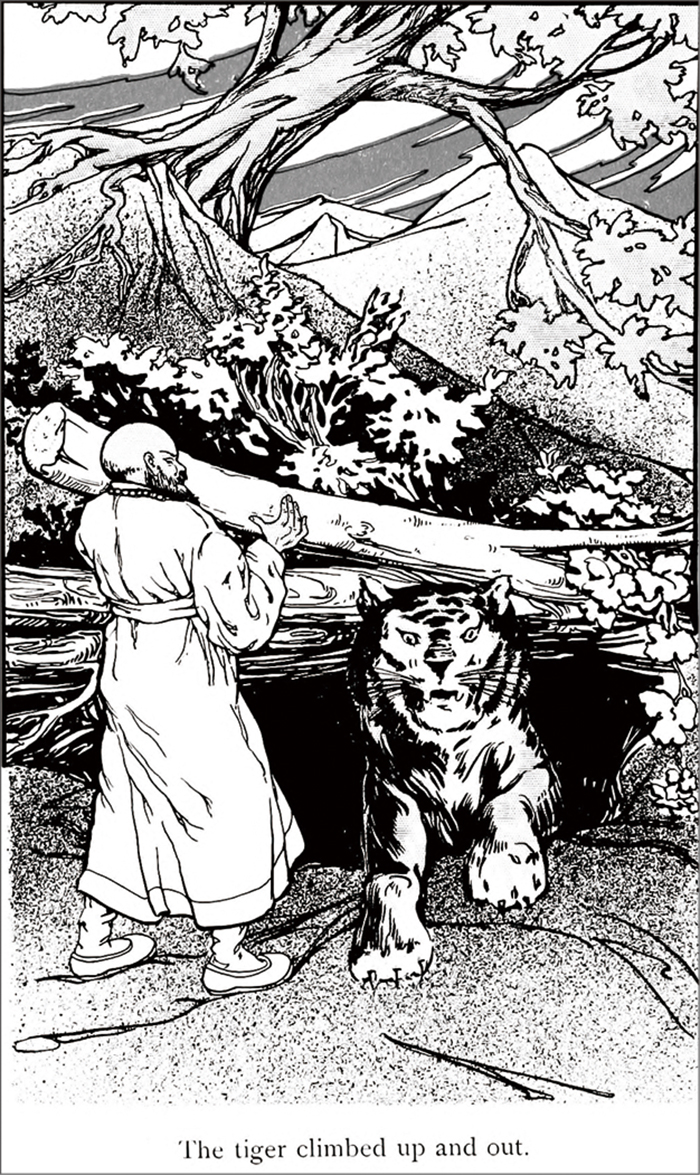

The Unmannerly Tiger and Other Korean Tales 내지

출처: Cornell University Library

20세기 이후 이 이야기는 <사람과 호랑이의 다툼>, <예의 없는 호랑이>, <여우의 재판>, <토끼의 재판>, <은혜 모르는 호랑이> 등의 이름으로 일제강점기 출판물에 기록되었다. 우선 일본어 기록이 많다. 다카하시 도오루의 『조선의 이야기 모음과 속담(朝鮮の物語集附俚諺, 1910)』에는 <사람과 호랑이의 다툼>으로, 조선총독부가 편찬한 『전설동화조사사항(傳說童話調査事項, 1913)』에는 <여우의 재판>, 미와 다마키의 『전설의 조선(傳說の朝鮮, 1919)』에는 <여우의 재판>, 1920년대 조선총독부가 편찬한 『조선동화집(朝鮮童話集, 1924)』에는 <은혜를 모르는 호랑이>라는 제목으로 실렸다. 그 밖에 외국인에 의한 기록으로는 미국인 선교사 윌리엄 그리피스의 『예의 없는 호랑이와 한국의 다른 이야기(The unmannerly tiger and other Korean tales, 1911)』에 수록된 <예의 없는 호랑이(The unmannerly tiger)>도 주목할 만하다.3

3 다만 여기서는 두 번의 재판에서 모두 사람에게 유리한 판결이 등장하는데, 이를 당시 외국인에 의한 설화 기록의 한계로 보기도 한다(박예원·오주원·심우장, 「한·중 <토끼의 재판> 설화의 비교 연구」, 『구비문학연구』60, 한국구비문학회, 2021, 241쪽).

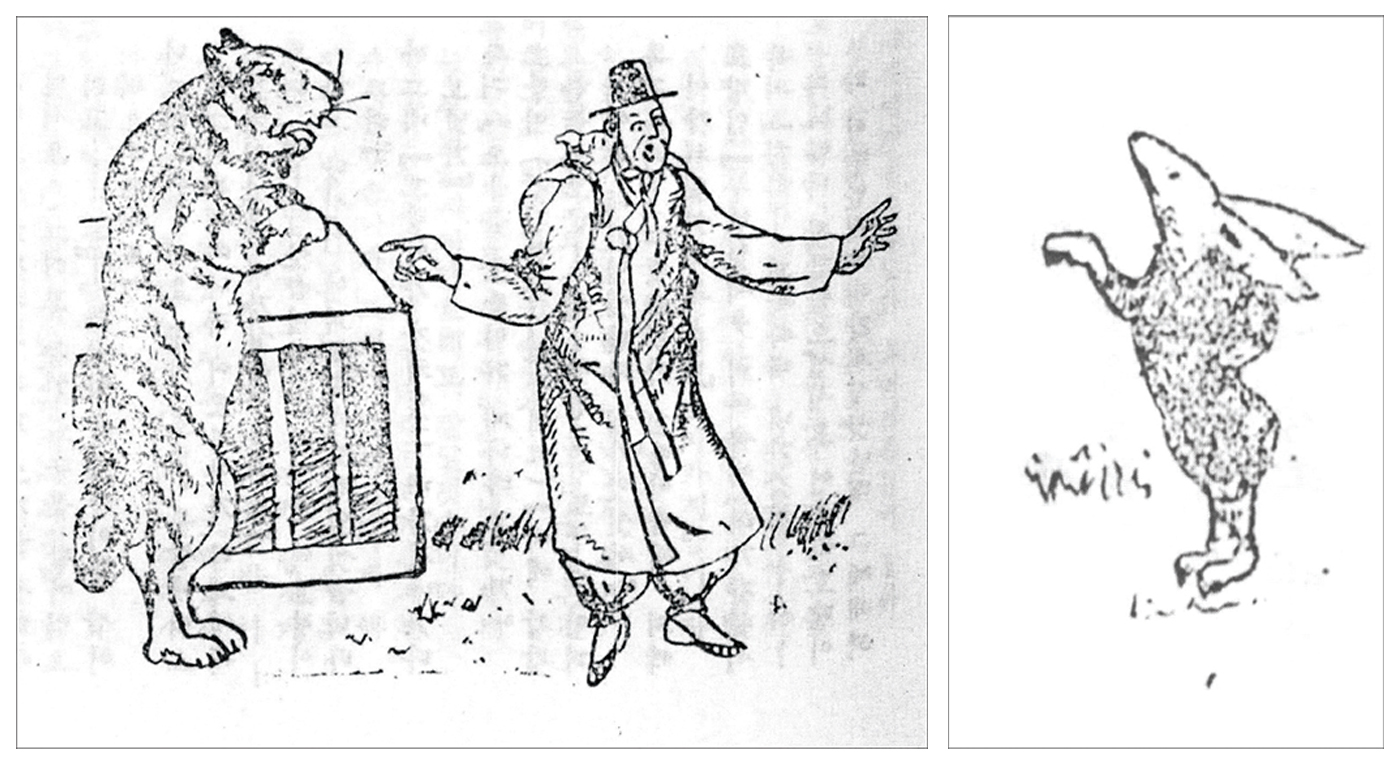

『어린이』 제1권 제10호에 실린 <톡기의재판> 삽화

출처: 국립중앙박물관

또 어린이 문학 운동으로 잘 알려진 방정환은 잡지 『어린이』 제1권 10호(1923)에 <톡기의 재판>을 실었는데, 이는 ‘동화극’이라는 점에서 주목된다. 방정환은 당시 어린이들이 이해하기 쉽도록 장면과 대사를 구성하면서 호랑이의 배은망덕함만을 풍자하는 것이 아니라 호랑이를 구출해 준 나그네의 어리석음과 착오 역시 비판의 대상으로 삼았다. 이러한 구도에서 <톡기의 재판>은 어린이들이 토끼처럼 지혜와 기지로 문제를 해결할 것을 독려하는 작품으로도 이해된다.4

4 홍창수, 「방정환 동화극의 극작술 연구」, 『한국극예술연구』 58, 한국극예술학회, 2017, 226~228쪽, 241~243쪽.

그런데 사람과 호랑이가 다투었다거나 토끼나 여우가 판결을 내려 상황이 해결되었다고 하는 다른 제목에 비해, 조선총독부의 『조선동화집』 속 <은혜를 모르는 호랑이>는 다른 주목을 요한다. 토끼나 여우 등 판결을 맡은 동물을 내세우는 제목과 달리 ‘은혜를 모르는 호랑이’라는 제목이 조선총독부 편찬 『조선동화집』에 명시된 것은 당시 <토끼의 명재판>에 대한 인식에 일정 영향을 주었을 것으로 보인다.

호랑이는 본래 산의 임금’으로도 불리는 동물로서 민간신앙에서는 산신으로 추앙되는 중요한 동물이며 고려 태조 왕건의 6대조 호경은 호랑이와 인연을 맺었다고 전해진다. 또 효자·효부를 도와주었다는 <효자·효부와 호랑이> 설화의 호랑이, 인간을 사랑해 자신을 희생한 『삼국유사』 <김현감호>의 호랑이에게서는 인간의 조력자인 호랑이의 모습을 찾을 수 있다. 그런가 하면 ‘떡 하나 주면 안 잡아먹지’로 유명한 <해와 달이 된 오누이> 설화에서 보듯 호랑이는 인간을 해칠 수 있는 동물로 여겨져 두려움의 대상이 되기도 했다. 즉 한국 전통문화에서 호랑이는 신격화의 대상이기도 하고, 인간을 도와주기도 하지만 해칠 수도 있는 등 다양한 형상을 지닌 존재였던 것이다.5 그런데 『조선동화집』의 호랑이 설화 5편이 모두 부정적인 호랑이의 모습을 그리고 있는 것6, <토끼의 명재판>을 선정해 그 제목을 <은혜를 모르는 호랑이>로 붙인 것에서 민족의 상징인 호랑이의 이미지를 깎아내리고자 한 의도를 짐작할 수 있다. 이야기 속에서 자신을 구해 준 인간을 배신한 호랑이는 비판받아 마땅하지만, 이야기 외부의 현실에 의해 호랑이의 다면적 이미지가 일방적으로 폄하되었던 사정은 지금의 우리가 기억해야 할 것이다.

5. 최원오, 「한국 구비문학의 성격과 민족문화의 정체성 ‘호랑이설화’를 예로 들어」, 『국학연구』 1.

6. ;한국국학진흥원, 2010, 593쪽. 6 최원오, 「한국 구비문학의 성격과 민족문화의 정체성 ‘호랑이설화’를 예로 들어」, 『국학연구』 16, 한국국학진흥원, 2010, 600~601쪽.

인간과 비인간의 공생이 중요해진 시기, <토끼의 명재판>이 주는 새로운 교훈

이후 <토끼의 명재판> 이야기는 각종 동화책, 초등학교 교과서, 멀티미디어 자료 등에서 계속 재창작되어 왔다. 그렇다면 자연과의 공생이 다시 화두가 된 지금, <토끼의 명재판>이 우리에게 줄 수 있는 새로운 ‘판결’은 무엇일까?

우선, 인간의 관점에서 동물의 ‘배은망덕’을 논하기보다, 토끼나 여우에게 의뢰하기 전 다른 자연물들이 내놓았던 대답을 다시 주목할 필요가 있다. 토끼의 결정은 순식간에 갈등을 종료시키는 지혜로운 아이디어이기도 했지만, 토끼를 만나기 전 인간과 호랑이가 재판을 의뢰했던 존재들의 목소리도 지나쳐서는 안 된다. 이들이 호랑이 못지않은 인간의 배은망덕함을 말하고 있기에 더욱 그러하다.

아울러 호랑이가 왜 함정에 빠졌는지도 생각해 볼 필요가 있는데, 호랑이를 잡기 위해 함정을 팠을 인간의 욕심도 비판적으로 접근할 수 있는 것이다.7 기후변화와 생태 위기가 쟁점으로 떠오르고 서로 다른 존재들과의 공존이 그 어느 때보다 화두가 되고 있는 현대 사회에서, <토끼의 명재판>은 이야기 속 다양한 존재들 저마다의 사정, 뛰어남, 모자람을 모두 헤아리도록 일깨우는 이야기가 될 수 있다.

7 임재해, 「설화에서 공유된 자연생명의 생태학적 재해석과 재창작」, 『남도민속연구』 41, 남도민속학회, 2020, 190~191쪽.