참여/소식

국유정담

옛이야기는 옛날부터 구비·전승되어 온 이야기로, 구비설화(口碑說話) 또는 설화라고도 한다.‘구비’는 ‘입속의 비석’이라는 뜻이다. 비석에 새겨진 글씨는 비바람에도 훼손되지 않고 오랜 세월 동안 보존될 수 있듯이, 이야기 중에서도 고정된 틀과 내용을 가지고 있어서 온전하게 기억되어 사람들의 입에서 입으로 전승되어 오는 것들이 있다. 이런 이야기들을 포괄해 구비설화라 지칭한다.

글. 최원오(광주교육대학교 국어교육과 교수)

입속에 새겨진 이야기, 외부를 향해 있는 이야기

구비설화에는 두 가지 의미가 담겨 있다. 첫째, 고정된 틀을 가지고 있다는 것은 의도를 가지고 허구적으로 꾸몄다는 것 뿐만 아니라, 그 안에 담겨 있는 내용이 보존할 만하고 전승할 만한 가치가 있다는 것을 의미한다. 둘째, 일상의 신변잡기(身邊雜記)나 현재적 사실은 발화되는 순간에만 존재할 뿐 반복적으로 전승되지 않기에, 이것들은 구비설화에 포함되지 않는다는 점을 의미한다. 요컨대 구비설화는 전승할 만한 가치가 있어서 사람들의 입에서 입으로 여러 세대를 걸쳐 반복적으로 구연·전승되어 온 정형적(定型的) 이야기들을 지칭한다.

출처 : 부산대학교도서관

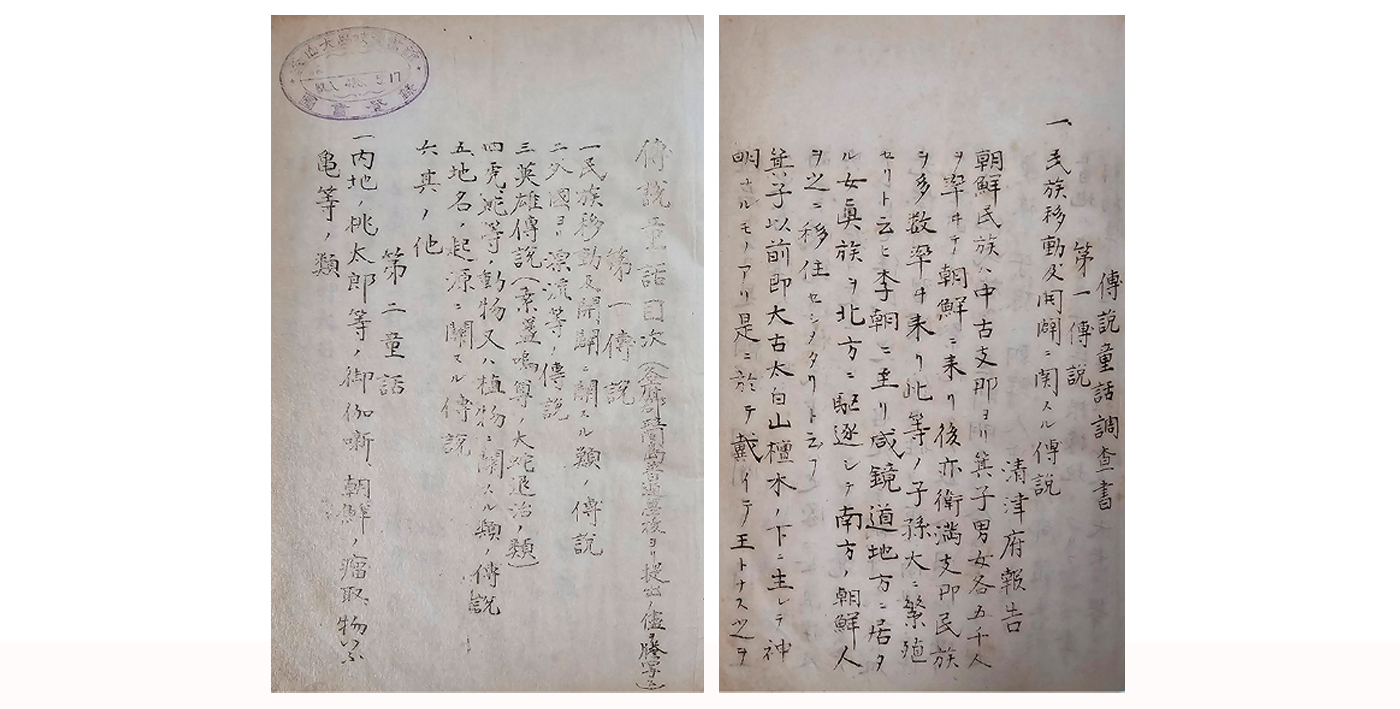

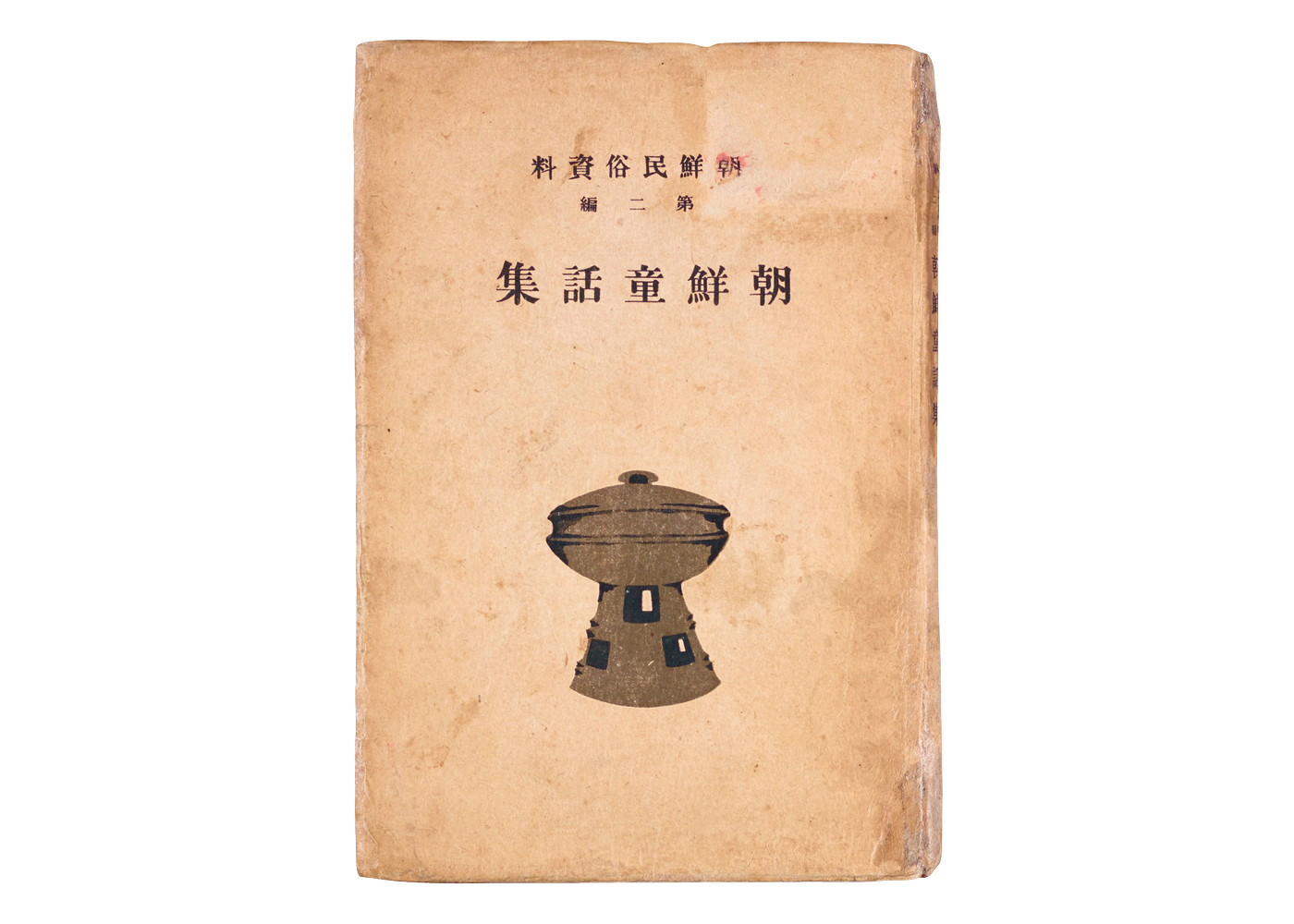

조선총독부가 1913년에 우리나라 전국을 대상으로 전설과 동화(민담에 해당하는 자료로, 당시에는 동화라 지칭했다)를 조사한 보고서이다. 조사 내용은 ① 민족 이동 및 개벽에 관한 전설, ② 민족 시조가 외국에서 표류해 온 전설, ③ 일본의 스사노오 신화와 유사한 조선의 영웅 전설, ④ 호랑이와 뱀 등에 관한 동식물 전설, ⑤ 지명 기원 전설, ⑥ 일본의 ‘모모타로’와 유사한 조선의 동화, ‘혹부리 영감’, ‘말하는 남생이’와 같은 동화 등이었다. 이들 조사 목록에서 일선동조(日鮮同祖, 일본과 조선이 동일한 조상을 가졌다는 믿음)를 뒷받침할 만한 설화를 찾아내어 조선 식민 지배를 정당화하려는 조선총독부의 의도를 파악할 수 있다.

옛이야기에 대한 이러한 개념적 설명에서 가장 강조되는 것은 ‘허구성’이다. 즉 옛이야기는 ‘꾸며 낸 이야기’여야 한다는 것이다. 그러나 근래에는 일제강점기나 한국전쟁, 시집살이처럼 집단적으로 겪은 내용도 생애담(生涯譚, life story)이라 해서, 구비설화의 범주에서 논의되고 있다. 화자(話者, 이야기를 하는 사람)가 집단의 경험 중에서 ‘무엇을 기억하며 그것을 어떻게 구연하는가’라는 문제는 이야기의 생성 원리를 밝히는 데 중요한 시사점을 줄 수 있기 때문이다. 허구성 이외에, 옛이야기의 개념적 설명에 덧붙일 수 있는 것으로 구연 기회에 제한이 없다는 점, 반드시 화자와 청자(聽者, 이야기를 듣는 사람)의 관계가 형성되어야 구연된다는 점 등도 떠올려 볼 수 있다.

옛이야기는 특정한 때에만 구연되어야 한다는 제약을 크게 받지 않는다. 판소리나 민속극 등은 특정한 기회가 주어져야만 공연될 수 있는데, 옛이야기는 상대적으로 그런 제약에서 벗어나 있다. 이야기를 들을 수 있는 분위기만 형성되어 있으면, 쉽게 구연이 이루어질 수 있다. 다만 이때의 이야기 구연은 반드시 화자와 청자의 관계가 형성되어 있어야 한다는 조건이 따른다. 청자가 없이 화자만 있어서는 이야기의 구연이 이루어질 수 없다는 뜻이다. 민요의 경우에는 청자가 없어도 혼자서 즐기거나 자신을 위로하기 위해서 노래를 부를 수도 있다. 그에 비해 옛이야기는 반드시 청자를 대면해야 이야기 구연이 이루어질 수 있다. 혼자 노래하는 사람은 이상하게 생각되지 않지만, 혼자 이야기하는 사람은 이상하게 취급될 가능성이 농후하다. 민요가 창자(唱者, 노래나 창을 하는 사람)의 내면과 외부를 동시에 향해 있다면, 이야기는 철저하게 화자의 외부를 향해 구연되는 갈래인 것이다.

민요를 포함한 노래에 창자 스스로를 만족시키는 성향, 즉 자족성(自足性)이 있다면 옛이야기는 청자를 전제로 해 구연되기 때문에 비자족성의 성향을 가지고 있다. 이것은 이야기의 특성을 파악하는 데 중요한 자질이다. ‘임금님 귀는 당나귀 귀’로 알려진 「여이설화(驢耳說話)」(『삼국유사』 권2)에서 복두장(幞頭匠, 각이 지고 위가 평평한 관모인 복두를 만드는 장인)은, 경문왕이 임금 자리에 오른 뒤 에 갑자기 나귀의 귀처럼 귀가 길어졌다는 사실을 알게 된다. 복두장이는 그 사실을 발설하지 못하다가 죽을 때가 되어서야 도림사(道林寺) 대밭에 들어가서 ‘우리 임금님 귀는 나귀 귀처럼 생겼다’라 고 외쳤다. 이 이야기에서 복두장이는 ‘이야기하기’의 욕망을 끝내 참지 못하는 인물이다. 그러나 사람을 대면해서는 차마 꺼낼 수 없는 내용의 이야기다. 복두장이는 궁여지책으로, 화자의 ‘외부’를 상징하는 대밭에 들어가 몰래 이야기를 풀어놓는다.

한번 바깥으로 끄집어낸, 즉 누군가를 향해 구연 된 이야기는 걷잡을 수 없이 퍼지게 마련이다. 그것이 비밀 이야기라 할지라도 말이다. 이 이야기에서는 바람이 불면 대밭으로부터 ‘우리 임금님 귀는 나귀 귀처럼 생겼다’는 소리가 났고, 그 소리가 싫어 대를 베어 버리고 산수유를 심게 했어도 그 소리는 여전했다는 식으로 이야기의 전승력(傳承力)이 묘사된다. 이야기가 화자의 외부를 향해 전승되어야 한다는 것은 이야기의 운명이자 숙명이다.

출처: 서울대학교박물관

병풍의 오른쪽 하단 판소리하는 장면. 고수의 장단에 맞춰 노래하는 사람 주변으로 사람들이 앉아 있다. 노래는 청중이 없어도 창자(唱者) 스스로를 만족시키는 성향이 있다.

호모 나랜스, 이야기의 기원과 본질

이야기가 화자의 외부를 향해 있다는 것에는 ‘이야기하기’의 당위성과 위험성이 내포되어 있다. <이야기귀신>이라는 옛이야기에서 ‘소년’은 어렸을 적부터 이야기 듣는 것을 좋아해 이야기를 들을 때마다 문자로 기록해 주머니에 모아 두기만 할 뿐, 다른 사람에게 자신이 들은 이야기를 구연하지 않았다. 말하자면 소년은 이야기를 구술 연행(口述演行, oral performance)의 판에 펼쳐 놓지 않았다. 그러다가 소년이 장가를 가게 되자, 주머니에 갇혀 있다가 그만 죽어서 귀신이 된 이야기들이 소년을 죽이려는 모의를 했다. 이것을 꾀바른 하인이 미리 듣고 이야기귀신들로부터 주인 소년을 구조했다. 이 옛이야기는 이야기가 타인을 향해 구연되고 전승되어야 한다는 교훈을 말해 준다. 그렇지 않으면 이야기도 죽음을 면할 수 없거니와, 그 이야기를 알고도 타인에게 전달하지 않는 사람도 <이야기귀신> 속 ‘소년’처럼 죽음의 위험에 직면하게 된다. 이런 이야기는 시베리아 뚜바족의 <인색한 이야기꾼>에서도 발견된다. 즉, 이야기를 대하는 우리 민족만의 관점은 아님을 알 수 있다. <인색한 이야기꾼>에서도 좋은 이야기를 알고 있던 주인공이 상대의 간절한 요청에도 이야기를 구연하지 않았다가 죽음의 위험에 맞닥뜨린다. 이처럼 ‘이야기’는 절대적으로 타인을 향해 열려 있어야 하는 당위적인 갈래이기에, 그 ‘이야기하기’의 길이 결코 막혀서는 안 된다. ‘이야기하기’의 길이 막혔다는 것은 곧 죽음의 길로 들어서는 것과 같다.

인간의 발명품 중에 인류의 문명을 발전시킨 것들이 많다. 그중에 ‘이야기’도 넣을 수 있지 않을까 한다. ‘이야기하기’는 굉장히 소비적인 행위인데, 인류의 문명을 발전시킨 것이라고? 이런 반문을 하며 이에 동의하지 않을 수도 있겠다. 심지어는 옛날 어른들 왈, 이야기를 좋아하면 집안이 망한다고까지 하지 않았는가. 그렇다면 이야기가 인간의 삶에 그리 유익한 기능을 하지 않았다고 판단하는 사람들에게 들려주고 싶은 것이 있다. 아우슈비츠에서 살아남은 사람들에 관한 기록이다. 나치는 수용자들에게 더러운 식기용 대접을 주었고, 전염병이 돌면 수용자들은 그 식기에 자신의 설사를 받기도 했다. 이처럼 불결한 환경 속에서도 티타임(teatime) 관습은 있어서 하루 한 번씩 차가 배급되었다. 어떤 사람들은 허겁지겁 찻물을 마셔 버렸고, 또 어떤 사람들은 절반의 찻물만 마시고 나머지로는 얼굴과 손발을 씻었다. 전자가 동물적 본능에 충실한 사람이었다면, 후자는 인간적 본능에 따른 사람이었다. 이 중 어느 쪽이 생존율이 높았을까? 후자였다. 이것은 무엇을 말해 주는가? 그것은 말할 것도 없이, 얼굴이나 손발 씻기와 같은 문화적 행동이 인간의 삶을 고양시키고, 생존 의지를 높여 준다는 점이다. ‘이야기하기’도 마찬가지다. 이것이 대단히 소모적인 것처럼 여겨지겠지만, ‘이야기하기’는 인간의 생존과 직결되어 있는 문화적 행동이다.

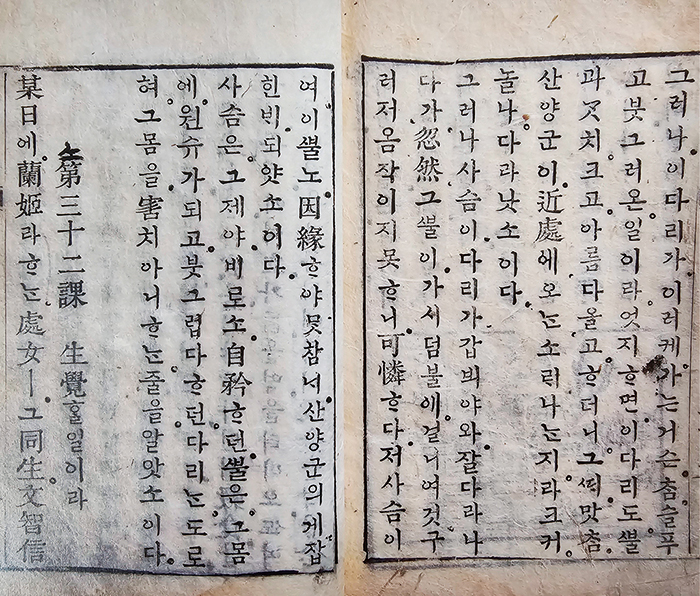

출처: 국립중앙박물관

사람들이 이야기를 나누고 있다.

<천일야화(千一夜話)>는 <여이설화>, <이야기귀신>, <인색한 이야기꾼>보다 이를 더 극적으로 보여 준다. 여성에 대한 강한 불신을 품고 있어서 자신과 하룻밤 잔 여성은 반드시 처형했던 대왕에게 셰에라자드(Scheherazade)라는 여성이 일부러 시집가서는 하룻밤에 한 편씩의 이야기를 구연하면서 무려 1,001일 동안 자신의 죽음을 유예시킨다. 그런데 놀랍게도 1,001일 동안 이야기를 듣던 대왕도 마음을 누그러뜨려 여성을 학살하는 일을 멈추게 된다. 이야기는 셰에라자드의 목숨도 구했지만, 1,001일 동안 여성을 죽이는 대학살도 멈추게 했고, 대왕의 포악한 마음까지도 변화시켰다. 이야기가 주는 힘을 이처럼 극적으로 보여 준 작품이 있을까 싶을 정도로, <천일야화>는 이야기의 본질을 잘 설명해 준다. 그뿐만 아니라, <천일야화>는 ‘이야기하기’ 외에도 ‘이야기 듣기’에 대해서도 새삼 깨달음을 준다. 셰에라자드는 이야기 구연의 마지막에 다음 편의 이야기를 살짝 언급해 둠으로써, 청자인 대왕에게 ‘이야기 듣기’의 욕망을 부추긴다. 셰에라자드는 ‘이야기하기’의 욕망도 있지만, ‘이야기 듣기’의 욕망도 있다는 것을 간파하고 있었다.

인간에게 ‘이야기’는 생존 의지를 북돋워 주는 문화적 도구이다. 그 이야기를 구연하거나 들을 수 없다면 그것은 죽음의 상태에 있는 것과 마찬가지다. 이제까지 사례로 든 이야기들은 이를 잘 설명해 준다. 이야기는 인간이란 존재와 떼려야 뗄 수 없는 밀접한 관계에 있다. 인간이란 무엇인가, 이 거대한 질문에 대해 우리는 이제까지 사회적 동물이니, 정치적 동물이니, 언어적 동물이니 하는 등의 여러 정의를 도출해 왔다. 여기에 더해 생각해 볼 것이 이야기다. 이야기는 인간 이외의 다른 동물들은 만들어 내지도 않았고, 전승해 오지도 않았다. 오직 인간만이 이야기를 ‘발명’해 지금에 이르기까지 만들어 왔고 전승해 오고 있다. 그러니 인간을 일컬어 ‘호모 나랜스(Homo Narrans)’1), 즉‘이야기하는 인간’이라 정의하는 것은, 인간을 이해하는 또 하나의 방편이 된다. 남아메리카 원주민 설화에서는 이야기를 신이 인간에게 준 선물이라고까지 설명한다. 이야기! 신은 인간에게만 이야기를 만들고, 구연하고, 경청하고, 전승하는 능력을 전적으로 주었다는 말이다. 인간은 태생적으로 이야기라는 것에서 결코 벗어날 수 없는 존재이다.

1) 1980년대부터 Walter R. Fisher 및 John D. Niles 등이 사용한 용어. 인간은 누구나 이야기 본능을 가진 존재라는 의미를 담았다.

매체와 예술 사이에서, 옛이야기가 담고 있는 것들

옛이야기는 무엇을 담고 있는가? 무엇을 담고 있기에 입에서 입으로 여러 세대를 걸쳐 전승하고 전승해 왔는가? 이 물음에 답하기 위해 다시 <이야기귀신>으로 되돌아가 보기로 하자. <이야기귀신>은 이야기가 반드시 구연되어야 한다는 점만을 강조하고 있다. 이야기 구연의 필요성, 더 나아가 필연성이 강조되기 위해서는 이야기 그 자체가 구연을 통해 전승될 만한 가치가 있다는 점이 전제되어야 한다. 그 점에서 <이야기귀신>은 이야기라고 하는 것의 본질적 기능이 과연 무엇이었겠는가를 되묻게 한다.

매체 또는 매개체로 번역되는 미디어(media)는 특정 정보, 지식, 감정, 오락거리 등을 전달하는 기능을 담당한다. 오늘날에는 주로 신문, 라디오, 텔레비전, 인터넷 등을 지칭하는 용어로 사용되고 있다. 그렇다면 이전에는 이러한 매개체 역할을 하는 게 없었을까? 미디어는 문자사회(文字社會, written society)에서뿐만 아니라 무문자사회(無文字社會) 또는 구술사회(口述社會, oral society)에도 있었다.그 대표적인 것이 ‘옛이야기’와 같은 구술 미디어이다. 인류는 중요한 지식과 경험을 입으로 전달하는 과정에서 특정의 전달 형태를 고안해서 발전시켜 왔다. ‘이야기하는 인간’, 즉 호모 나랜스로서의 인류는 신체 감각기관의 일부인 ‘입’ 그리고 말이라는 언어 기호를 사용해 각종 정보, 지식, 감정, 오락거리 등을 전달할 수 있는 능력을 갖추고 있었고, 그것을 ‘이야기’라는 미디어 형태로 만들어서 오늘날까지 계속해서 발전시켜 왔다. 오늘날 우리가 언어예술의 하나로 분류하는 ‘옛이야기’는 언어예술이기 이전에 본질적으로는 각종 정보, 지식, 감정, 오락거리 등을 전달하는 미디어의 기능을 가지고 있었다. 그러다가 점차 변화되어 이제는 인간의 감정이나 재미, 교훈 등을 표현하고 전달하는 언어예술의 하나로 축소되거나 그 기능이 변화되었다. 즉 정보나 지식 등의 전달은 그것을 더욱 효과적으로 처리해 낼 수 있는 문자가 담당하면서 올드 미디어(old media)로서의 이야기는 그 기능적 변화를 맞이하게 되었다. 미디어의 역사에서 뉴 미디어(new media)는 올드 미디어의 기능과 성격을 대체하며, 올드 미디어의 기능을 축소하거나 변화시켜 왔다.

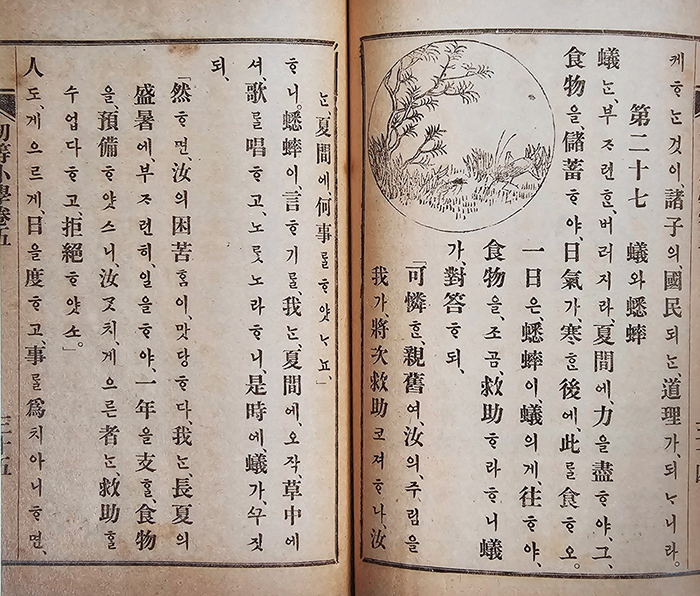

출처: 국립한글박물관

『초등소학(初等小學)』은 우리나라 민간단체에서 최초로 발행한 소학교용 교과서이다. <개미와 귀뚜라미> 이외에도 <나귀와 여우>, <토끼와 거북>, <교활한 나귀> 등 10편 이상의 이솝우화가 수록되었다.

구술 미디어 다음에 출현한 문자라는 미디어를 예로 들어 보자. 문자가 발명되고 나서 인류는 기억의 부담에서 해방될 수 있었다. 그런데 이것은 아주 소박한 의미에서밖에 중요성을 갖지 못했다. 특정 집단이나 사회의 경우, 아주 극소수의 사람들–문자를 자유자재로 사용할 수 있는 사람들–만이 ‘기억이라는 저장소’를 감당하지 않아도 될 자유를 누렸기 때문이다. 정작 중요한 것은 인간 신체를 구성하고 있는 감각기관들 사이에 중대한 역할 변화가 있었다는 점이다. 이것은 기억의 부담을 감당해야 할 사람에게나 그렇지 않은 사람에게나 모두 중요한 변화를 유도했다. 문자가 발명되기 이전까지의 인류는 자기의 입이건 다른 사람의 입이건 간에 ‘입’이라는 감각기관을 통해 만들어지는 말을 ‘듣고’ 일상적 의사소통을 하거나 구술 미디어로서의 이야기를 전달하고 전승하는 방식을 취해 왔다. 이때 입과 귀는 중요한 역할을 했던 감각기관이었다. 특히 대상을 인지하고 이해하는 상황에서 귀가 갖는 능력, 즉 청각 능력(듣고 이해하는 능력)은 매우 중요한 의미를 차지했다.

그러나 문자가 발명된 이후, 입과 귀가 담당하던 기능은 손과 눈이라는 감각기관으로 이동하게 된다. 입으로 말하는 대신 손으로 글씨를 쓰고, 귀로 들어야 했던 온갖 지식과 정보를 이제는 눈으로 읽게 되었다. 이런 놀라운 변화에 적응하면서 인간은 시각 능력(읽고 이해하는 능력)을 정보 공유의 주요 감각기관으로 활용하게 되었다. 인류는 정보를 공유하기 위해 청각 능력뿐만 아니라 시각 능력도 활용하게 된 것인데, 이는 결국 뉴 미디어의 등장에 따른 감각기관의 인식이 어떻게 조정되고 통합되고, 또는 융합될 수 있는가를 잘 보여 준다.

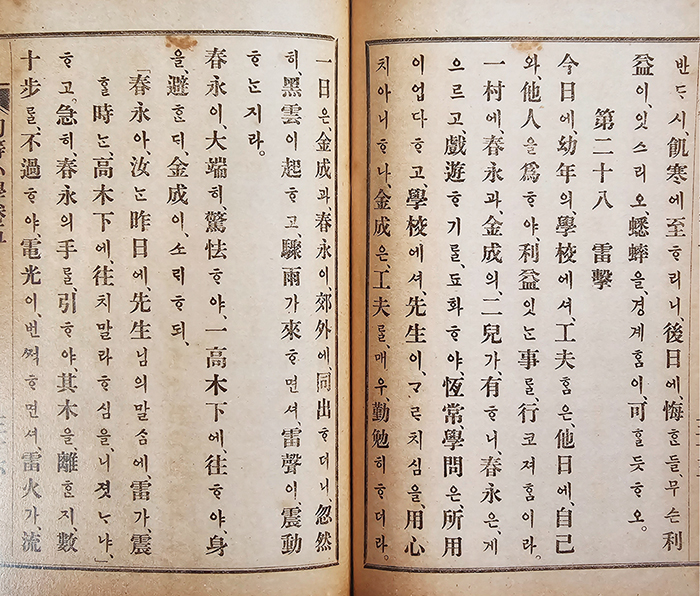

출처: 국립한글박물관

『신정심상소학(新訂尋常小學)』은 정부 기관인 학부가 주도해 만든 소학교용 교과서이다. <사슴이 물을 거울 삼음이라>는 이솝우화 <사슴의 뿔과 다리>를 번역한 것이다. 이외에도 <까마귀와 여우 이야기>, <욕심 많은 개> 등 10편 이상의 이솝우화가 수록되었다.

<이야기귀신>에서 ‘소년’은 이야기를 듣고 그것을 문자로 기록해 주머니에 넣어 두었다. 단순한 행위인 것처럼 보이지만, 이는 구술 미디어로서의 이야기가 그것이 가졌던 본연의 기능과 성격을 뉴 미디어인 문자에 넘겨주는 사건으로 해석될 수 있다. 이야기가 지식이나 정보 전달이 아닌 유희적 언어예술로서만 인식되는 지점에 위치하거나 시각예술에 종속 또는 융합되어야 하는 지점에 이르렀음을 말하고 있다. 옛이야기가 지식과 정보 등을 전달해 주는 미디어 기능을 했다는 것은 호주 눙가바라 원주민의 사례에서 구체적으로 파악된다. 칼-에릭 스베이비(Karl-Erik Sveiby)의 저서 『모든 것을 살아 있게 하라(Treading Lightly: The Hidden Wisdom of the World’s Oldest People)』에 따르면, 눙가바라 원주민에게 옛이야기는 그들의 생존이나 종족 유지를 위한 각종 정보와 지식을 담고 있는 것으로 인식되었다.

비록 우리의 옛이야기에서는 그 점이 상당히 약화되어 있지만, 옛이야기 속에 들어 있는 우리 민족의 생활 풍속이나 사상 등은 옛이야기가 언어예술이기 이전에 미디어로서 기능했다는 것을 희미하게나마 알려 준다. 이러한 생활 풍속이나 사상 등은 가족공동체, 마을공동체, 사회공동체, 민족공동체 등을 유지하기 위한 각종 정보와 지식의 범주에 드는 것으로, 소위 전통 지식(traditional knowledge)이자 국가 문화유산이라 할 수 있기 때문이다. 그런 이유로 일제강점기에는 일제에 의해 옛이야기가 조선 식민을 정당화하고 합리화하는 교육 수단으로써 이용되었고, 해방 이후에는 우리 민족의 정체성을 회복하기 위한 문화 수단으로써 이용되었다. 이런 사례는 옛이야기를 언어예술로서만 인식하지 않았음을 보여 주는 근거이다.

조선총독부는 1913년에 전국 단위의 설화수집보고서 『전설동화조사사항』을 작성하고, 이를 토대로 1924년에 『조선동화집』이라는 설화집을 간행했다. 이와 같이 정책적으로 수집된 설화들은 조선어독본, 국어독본 등 여러 교과서에 실려 일선동원(日鮮同源) 사상을 주입하는 교육 수단으로 사용되었다. 특히 『조선동화집』에 수록된 총 25편의 설화 중에 <은혜 모르는 호랑이>는 해방 이후에도 초등국어 교과서에 수록되었다. 이는 조선의 민족 동물인 ‘호랑이의 이미지’를 부정적으로 인식하도록 교육함으로써, 일제가 의도한 조선 식민 교육을 우리 스스로 연장시킨 사례에 해당한다.

옛이야기가 주는 상상의 힘

오늘날 옛이야기를 대하는 이들 중에는, 그것을 순전히 거짓말(또는 허구적인 이야기)로 치부해 그 효용적 기능과 가치를 무시하거나 언어예술 중의 하나로 포함되는 걸 아예 거부하는 사람도 있다. 근대 이후의 문학 및 예술 이론에 근거해 옛이야기를 판단하기 때문에 벌어지는 현상이다. 그러나 옛이야기는 문자를 수단으로 한 언어예술이 있기 이전에, 예술적 기능뿐만 아니라 각종 정보와 지식을 후대에 전달해 주는 실용적 기능도 담당했다. 뉴 미디어인 문자 출현 이후에도 옛이야기는 문자를 해득(解得, 뜻을 깨쳐 앎)하지 못한 사람들에게 여전히 종합 미디어로서 기능했고, 그것은 오늘날까지도 옛이야기가 사람들의 입에서 입으로 오르내리며 전승되게끔 한 동력이 되었다.

여기에 더해 옛이야기의 발생에 현실과 상상이 밀접하게 조합되어 있다는 점을 잊어서는 안 된다. 흔히 옛이야기의 상상력만을 강조하다 보니, 그 내용이 허구적인 것으로 치부되어 아예 옛이야기의 효용성이 부정되는 것인데, 옛이야기가 현실과 상상의 조합에 의한 것임을 이해한다면, 이런 오해와 편견은 어느 정도 극복될 수 있으리라 본다. <혼쥐>라는 옛이야기가 있다. 바느질하던 아내가 낮잠 자는 남편의 콧구멍에서 생쥐 한 마리가 나오자, 그 생쥐의 뒤를 밟는다. 아내는 생쥐가 방문턱을 넘거나 물웅덩이를 건널 때 자(尺)로 다리를 놓아 도와준다. 생쥐가 들판에서 땅을 파다가 돌아와 남편의 콧구멍으로 들어가자, 남편은 곧 잠에서 깬다. 남편은 꿈에서 겪은 일이라면서, 자신이 선녀의 도움으로 험한 길을 무사히 건너 황금단지를 발견했으나 힘에 부쳐서 그냥 돌아왔다고 말한다. 이후 두 사람은 들판에서 황금단지를 찾아 부자로 행복하게 산다. 현실과 상상이 절묘하게 조화되어 있는 이야기다. 남편에게는 꿈(또는 상상)이었지만, 아내에게는 현실이었기 때문이다. 누군가의 꿈은 누군가에게는 현실이고, 누군가의 현실은 누군가에게는 꿈이라는 것인데, 이는 현실과 꿈이 동전의 양면과 같은 것임을 나타내 준다. 옛이야기는 현실 이야기이면서 상상 이야기다.

인간은 생각하는 동물이기에, 생각하는 힘을 빼고서는 인간 존재를 논할 수 없다. 옛이야기 속의 상상은 인간의 생각하는 능력이 만들어 낸 극치 중의 극치에 해당한다. 눈에 보이지 않는 가상의 시공 간과 존재를 설정하고, 거기에서 펼쳐지는 사건을 만들어 내고, 그것이 현실 세계를 살아가는 데 어떤 힘으로 작동한다고 생각하는 것들까지를 이야기 속에 펼쳐 놓음으로써, 그 이야기들을 향유하는 사람들을 문화적 인간으로 성장하게 만든다. 그중에서 우리가 특별히 눈여겨볼 점은 상상 관계와 물건에 대한 것이다. 인간은 각종 관계 속에서 살아갈 수밖에 없다. 그래서 한 사람이 맺고 있는 관계는 그 사람의 정체성을 설명해 주기도 한다. 그런데 이야기는 인간을 현실적 관계뿐만 아니라, 상상 속의 관계로까지 확장시킨다. 우리는 호랑이와 여우, 우렁이, 고양이와 개, 토끼, 지네, 구렁이, 도깨비, 해와 달, 귀신 등과의 관계 및 그것들과 이어 줄 수 있는 마법적 물건을 통해 현실적 정체성뿐만 아니라 상상적 정체성까지 확보하게 된다. 이 상상적 정체성은 현실적 정체성과 크게 다르지 않다. 옛이야기 속의 상상은 현실 속 우리의 삶을 유지해 주고 긍정적으로 살아가게끔 하는 문화 에너지로 작동하기 때문이다. 우리가 인류의 가장 오래된 미디어인 옛이야기를 즐겨 듣고 읽으며 그 내용을 음미해야 하는 이유이다.