참여/소식

국유정담

헬조선을 가로지르는 저승과 이승의 데칼코마니

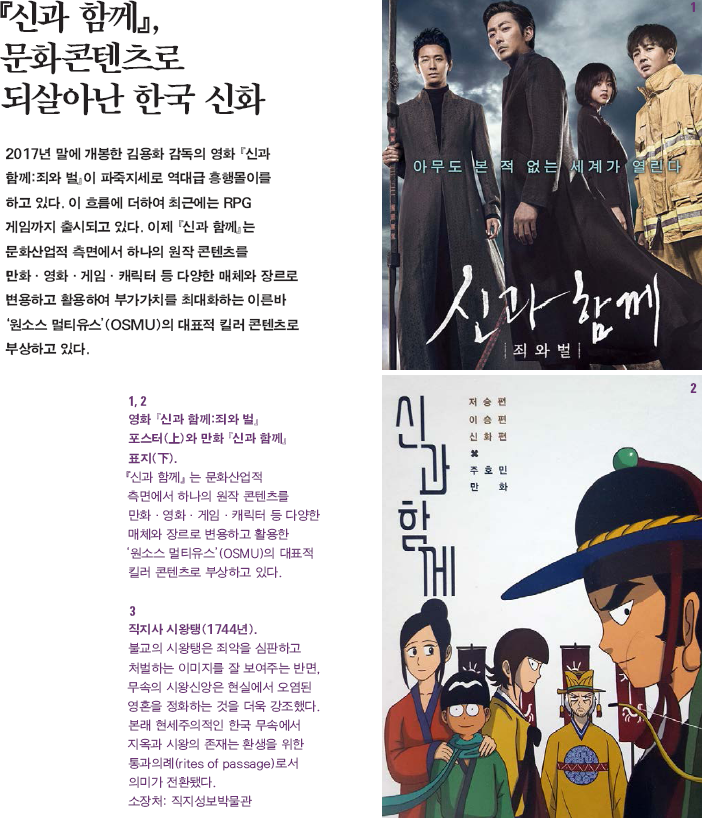

『신과 함께』 만화와 영화가 ‘대박’이라고 표현할 수 있을 만큼 큰 성공을 거둔 원동력은 무엇인가? 먼저 저승과 이 승을 보편적 신화와 실존적 현실의 데칼코마니로 연결한 이야기 구성 전략을 주목할 만하다. 웹툰 『신과 함께』는 본래 한국 신화에 대한 작가의 흥미에서 비롯됐다. 만화와 영화는 모두 한국의 무속신화와 불교 사찰의 시왕도(十王 圖) 등을 신화적 모티브로 삼는 한편, 한국인이면 누구나 저지를 수 있는 보편적 죄와 그러한 죄를 만드는 사회의 구조적 모순에 주목했다.

웹툰이 평범한 일반인의 과로사와 억울한 군대 의문 사, 도시 재개발로 생존의 터전을 잃은 가난한 이웃들의 사회적 문제들을 집중적으로 다루었다면, 영화는 사회적 양극화로 인해 불가피하게 일에 시달리며 천륜을 어기고 폭력과 거짓말의 죄악을 저지를 수밖에 없는 현대 한국의 사회상을 더욱 부각시켰다. 압축적 근대화를 통해 진행된 급격한 경제 발전의 그늘은 『신과 함께』가 등장한 2010 년을 전후로 해서 흔히 ‘갑질’로 표상되는 불공정한 인간 관계, 생존의 위기에 몰리는 흙수저와 미생(未生)들의 한

숨을 거쳐 도저히 어찌해 볼 수 없는 헬(Hell)조선의 절망 으로 불거져 나왔다. 한국 사회는 1997년 IMF 외환위기 와 2008년 서브프라임 모기지론 사태를 거치면서 경제민 주주의를 화두 삼아 취약한 경제구조를 보완할 사회적 안 전망 구축을 외쳤지만, 자기계발의 미명 아래 자발적으로 자기를 과도하게 착취하는 ‘피로사회’로 전락했다. 나아가 약육강식의 무한경쟁과 각자도생에 내몰린 개인은 2014 년 4월 16일 세월호 참사에다 2016년 말 촛불집회와 대통 령 탄핵을 거치면서 가족과 국가 공동체의 해체를 실감했 다. 21세기 한국 사회가 만화와 영화를 통해 지옥신화를 새삼스레 상기하고 크게 공감한 까닭은 이 작품들이 지옥 같은 현실을 분명하게 성찰할 거울을 제공했기 때문이다. 누구나 돈과 힘이 있는 상대에게 갑질을 당하는 을의 설 움을 겪으면서 자신도 을에게 갑질을 하는 사회, 억울하게 해를 당하고 죽어도 정의로운 심판 없이 불의가 승승장구 하고 정의가 시들어 버린 사회가 공정한 심판이 이루어지 는 저승을 불러들였던 것이다.

다원적 전통의 모자이크, 한국의 저승신화

『신과 함께』가 모티브로 삼고 있는 한국의 저승신화는 다 양한 기원을 지닌 신화적 상상력의 복합적 산물이다. 한국 적 전통의 지옥은 지옥·시왕·지장보살·강림차사·성 주신 등 인도의 힌두교와 불교, 중국의 도교, 한국의 무속 과 민속신앙 등이 혼재된 습합신앙(Syncretism)의 모자이 크라고 할 수 있다.

지옥을 다스리는 염라대왕은 힌두교의 『리그베다』에 나오는 사후 심판자인 야마(Yama, 閻魔)로 문헌상 처음 등장한다. 중국에 불교가 유입되면서 이 야마가 염라(閻 羅)로 수용되고 도교의 태산부군(泰山府君)과 습합된다. 태산부군은 사람이 죽으면 돌아가는 지상의 태산에서 사 후세계를 지배하며, 남북조시대를 거치면서 일곱 번째 지 옥의 태산대왕으로 변화한다. 불교의 지옥사상은 생전의 선업과 악업은 사후에 명부 시왕의 심판을 받아서 다음 생 의 화복을 결정하여 육도 윤회가 이루어지며, 중한 죄를 진 경우에는 지옥에 떨어진다는 것이다. 불교에서는 본래 등활지옥, 흑승지옥, 중합지옥, 규환지옥, 아비지옥, 대규 환지옥, 초열지옥, 소열지옥, 무간지옥 등 8대 지옥이 있었다. 그러나 중국 도교의 『옥력초전(玉歷抄傳)』 등에서 잘 보이듯이, 불교와 도교의 습합에 따라 시왕(十王)으로 정 립된 것이 한국에도 전래되어 무속과 습합한다.

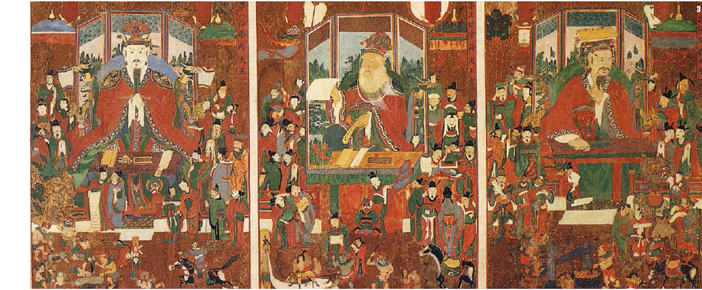

사찰의 지장전이나 명부전에는 지장보살을 모시고 일 하는 저승의 시왕이 나오는데, 『불설예수시왕생칠경』과 『불설지장보살발심인연시왕경』 등에 의하면 진광(秦廣) 대왕의 도산(刀山)지옥, 초강(初江)대왕의 화탕(火蕩)지 옥, 송제(宋帝)대왕의 한빙(寒氷)지옥, 오관(五官)대왕의 검수(劍樹)지옥, 염라(閻羅)대왕의 발설(拔舌)지옥, 변성 (變成)대왕의 독사(毒蛇)지옥, 태산(太山)대왕의 거해(鉅 骸)지옥, 평등(平等)대왕의 철상(鐵床)지옥, 도시(都市)대 왕의 풍도(風途)지옥, 오도전륜(五道轉輪)대왕의 흑암(黑 闇)지옥 등이다. 앞의 7명은 각각 7일씩 7번에 걸쳐 49일 동안 심판을 하는데, 이것은 불교의 49재에 상응하며 뒤의 3명은 전통적 상례의 마무리 진행과정에 대응하는 100일 탈상(脫喪), 1년 소상(小祥), 3년 대상(大祥)에 상응한다. 이는 불교식 49재와 유교식 3년상이라는 동아시아 전통사회 의 상례 주기와 연동시킨 것이다.

지옥의 무속적 전회 : 죄악의 심판에서 환생을 위한 정화로

중국에서 전래된 지옥 및 시왕신앙은 한국에서 무속과 접촉 하면서 그 의미가 일정하게 변모했다. 무속의 시왕신앙은 죄 악을 심판하고 처벌하는 것보다는 현실에서 오염된 영혼을 정화하는 것을 더욱 강조했다. 본래 현세주의적인 한국 무 속에서 지옥과 시왕의 존재는 환생을 위한 통과의례(rites of passage)로서 의미가 전환됐다. 무속의 망자천도굿에서 나 타나듯이, 시왕은 심판자라기보다는 이승에서 생긴 더러운 문제들을 정화시켜 죽음을 극복하고 저승세계에 새롭게 안 착하도록 돕는 존재로 거듭나게 된다.

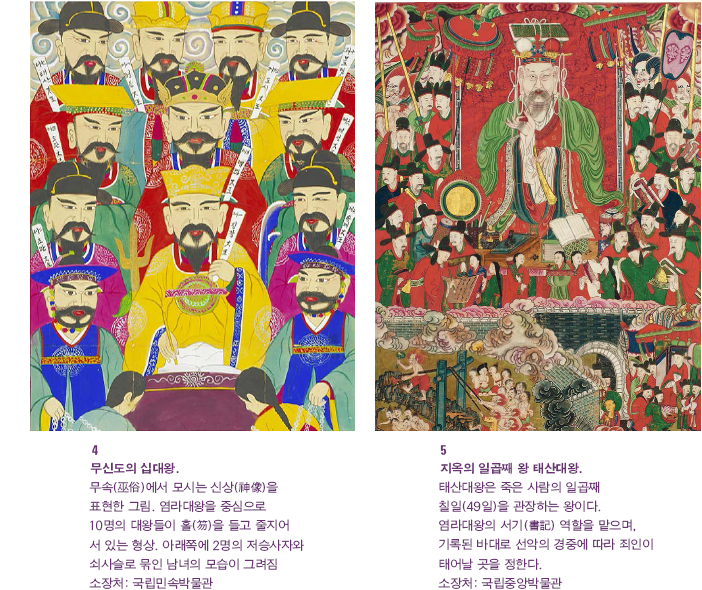

무속에서는 본래 10명인 지옥의 시왕에 더하여 지장대 왕, 생불대왕, 좌두대왕, 우두대왕, 동자판관 등 5명을 추가 한다. 이들 5명은 <지장본풀이> 속 여신이나 생불할망 등 무 속적 신들과 연관되거나 <초공본풀이>의 죽은 어머니를 살리고 원수를 갚는 세 형제를 삼시왕으로 여긴다거나 하는 등 무속적 관념과 연관된다. 시왕신앙의 무속적 전회는 시각화 양상의 차이에서도 반영된다. 불교의 시왕도가 죄인에 대한 심판과 지옥의 처참한 고통에 대한 상세한 묘사를 강조하는 반면, 무속의 십대왕을 묘사한 무신도(巫神圖)에서는 심판 과 고통의 묘사가 잘 드러나지 않는다. 이러한 차이는 지옥 의 고통과 심판의 두려움을 각성시키려는 불교적 권선징악 과 달리 정화의 통과의례를 통해 죽음을 극복하고 환생 혹은 저승의 생활을 보장받으려는 무속의 현세주의적 성격을 극 명하게 보여준다.

『신과 함께』는 심판과 처벌보다는 지옥의 통과에 목적 을 두고 있다는 점에서 무속적 전회를 이룬 한국 신화의 전 통을 계승하고 있다. 지옥의 구원자인 지장보살의 현대적 재 구성인 웹툰 속 진기한 변호사는 주인공을 해탈시키거나 천 국으로 보내는 이상적 목표보다는 최악인 지옥, 수라, 아귀 계로 떨어지지 않도록 하는 현실적 목표에 충실하다. 망자를 돕는 방식도 서천꽃밭에서 살살이꽃과 뼈살이꽃을 훔치거나 온갖 수단의 잔꾀를 쓴다는 점에서 불교보다는 무속에 가깝 다. 영화에서도 저승삼차사들은 편법을 쓰면서까지 엄정한 심판의 고통보다는 오염된 영혼의 정화를 더 주목했다는 점 에서 한국적 전통에 충실하다. 영화는 웹툰보다 한 걸음 더 전진했다. 웹툰에서는 지옥의 고통을 주는 도구 혹은 내용 을 보여주는 전통적인 지옥명을 유지했으나, 영화에서는 폭 력·나태·배신·불의·천륜·살인·거짓 등 7가지 죄악의 내용으로 지옥명을 개칭하고 지옥에서 겪는 고통의 내용은 이미지로 대체해 보여주었다.

헬조선의 그늘, 블랙 유머에서 가족 신파로

저승은 이승의 거울이다. 저승과 이승이 가깝게 연결돼 있다 는 한국적 인식은 전철로 연결되는 장면에서 잘 나타난다. 또한 웹툰에서는 이승의 변화를 좇아 현대화된 저승의 사회 상과 이미지로 묘사했다. 예컨대 지옥도 이승처럼 판관과 차 사 및 변호사들이 능력과 권한에 따라 천차만별로 위계화 돼 있으며, 착한 사람은 능력 있는 신장급 변호사를 만나거 나 좋은 교통수단을 제공받지만 악한 사람은 제대로 변호 서 비스를 받지 못한다. 커피점 스타벅스(Starbucks)가 헬벅스 (Hellbucks)로, 검색엔진 구글(Google)이 주글(Joogle)로, 한라봉이 염라봉으로 변용된 것은 이승을 반영하는 저승에 대한 유머이자 통찰이라고 할 수 있다.

이에 비해 영화에서는 만화 원작에 깃든 현실 비판의 은 유적 유머가 약화됐으며, 대신 진지하고 절절한 정과 혈연적 유대를 강조하면서 가족 신파의 이야기의 극적 긴장을 극대 화했다. 영화에서는 무엇보다도 가족의 강조가 두드러진다. 예컨대 전통적인 거해지옥이 이윤을 추구하는 상인에게 국 한되는 데 비해 『신과 함께』에서는 이익을 추구하는 일반인 전체로 확대된 반면 전통적인 한빙지옥이 효·화목·공경· 사음(邪淫) 등을 심판하는 곳인 데 비해 『신과 함께』는 효와 천륜으로 국한시켰다. 전자가 현대 자본주의 사회의 문제점 을 충실히 반영한다면, 후자는 공동체는 물론 가족까지 해체 되는 양상을 잘 나타낸다. 이는 유머로 넘길 수 없을 만큼 참 혹한 세태, 곧 4·16 세월호 참사와 촛불집회 등을 거치면서 구조적 병폐가 극에 이른 한국 사회 팍팍한 현실의 반영이기 도 하다.

한편 영화에서는 진기한 변호사를 강림차사 캐릭터에 흡수시킴으로써 심판과 변호라는 극적 갈등구조를 강화했 다. 또한 캐릭터 변화를 통해 극적 긴장감을 극대화했다. 웹 툰의 김자홍은 평범한 직장인인 반면 영화의 김자홍은 소방 대원이다. 전자가 선인도 악인도 아닌 일반적인 보통사람인 반면 후자는 비록 폭력과 천륜을 어긴 트라우마를 지녔지만 자기희생으로 그것을 만회하는 귀인으로 설정되며 저승삼차 사의 희망이기도 하다. 대단한 덕도 없지만 큰 잘못도 없는 웹툰의 김자홍과 유성연 병장에 비해 영화 속 주인공들은 엄 청난 잘못을 저지르지만 그 이상의 자기희생을 감행하는 캐 릭터들이다. 김자홍과 김수홍은 모두 엄혹한 사회구조의 억 울한 희생자이자 천륜을 범하는 잘못과 원귀가 될 정도로 복 수를 하려는 가해자이지만, 끈끈한 가족의 사랑을 통해 용서 와 화해를 이루는 존재들이다. 영화는 정글 같은 시대에 국 가마저도 울타리가 되지 못하는 사회에서 희망은 돈과 권력 이 아니라 모성적인 사랑과 가족적인 정이라는 점을 신파조 로 역설해 눈물의 공감을 얻는 데 성공했다.

공감과 배려를 통한 새로운 희망

『신과 함께』는 공감과 배려의 중요성을 잘 보여준다. 웹툰에 서는 독사지옥의 변성대왕에 국한됐던 여성 시왕이 영화에 서는 나태지옥의 초강대왕(김해숙 분), 거짓지옥의 태산대 왕(김수안 분), 배신지옥의 송제대왕(김하늘 분) 등으로 확 대됐다. 또 웹툰에서는 보조에 불과하던 여성 캐릭터 덕춘이 영화에서는 남성 캐릭터 해원맥보다 판단의 권위를 더 인정 받으며, 어머니의 존재가 구원의 희망으로 등장하는 등 여성 캐릭터가 점차 확대되고 있다.

약육강식과 유전무죄의 부조리한 현실에서 유예된 권선 징악의 보상과 심판에 대한 갈망이 지옥에 대한 상상력을 요청했지만 『신과 함께』는 그것을 넘어서서 남성적 권력욕의 일방적 지배에서 벗어나는 여성적 배려의 상호적 교감으로 거듭나는 새로운 희망의 가능성을 선보였다. 현대 대중문화 에서 재생된 지옥의 상상력은 죄악에 대한 심판과 처벌보다 는 남의 고통에 대한 공감 위에서 끈끈한 가족애와 함께 사 는 이웃 간의 정을 헬조선을 극복하는 대안으로 보여주고 있 다. 속편은 이웃에 대한 배려로 이를 확장할 것으로 예상된 다. 공감과 배려만이 새로운 대한민국의 희망인 것이다.