참여/소식

국유정담

등기구의 기원과 변천

등기구의 기원을 어디에서 찾을 수 있을까? 불은 인류에게 중요한 존재였다. 수렵생활을 할 때는 동물로부터 자신을 보호하기도 하고, 국가의 중요한 일이 있을 때 신호를 보 내는 통신의 수단으로, 취사와 난방 그리고 조명의 기능을 담당한 불은 인류가 문명을 발전시키는 데 큰 역할을 하였 다. 조명의 기능으로써 불은 주변에서 구하기 쉬운 초목草木 등을 활용해 모닥불을 사용하였고, 후에는 거화炬火, 횃불를 사용하여 주변을 밝혔다.

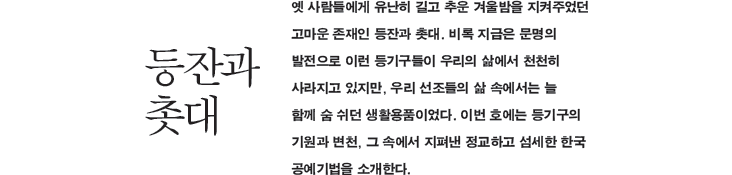

인류문명의 발전과 환경의 변화에 따라 식물성·동물 성 기름을 사용하거나 벌집을 가열 압착하여 만든 재료인 밀랍蜜蠟을 이용하는 등 연소물이 발전하였으며, 이에 영 향을 받아 등기구의 형태도 변화하였다. 초는 제작 과정과 재료의 활용에 있어 어려움이 있기 때문에 기름을 원료로 사용하는 등잔이 역사상 가장 오래된 조명기구의 형태인 것이다. 등기구는 시대적 배경에 따라 삼국시대, 통일신라시대, 고려시대, 조선시대의 것으로 구분할 수 있다. 먼저 삼국시대부터 살펴보면 고구려 쌍영총 현실 행렬도에 그 려진 등잔대와 백제 무령왕릉에서 출토된 백자 등잔을 통 해 당시 등기구가 사용되었음을 알 수 있다.(도판1)

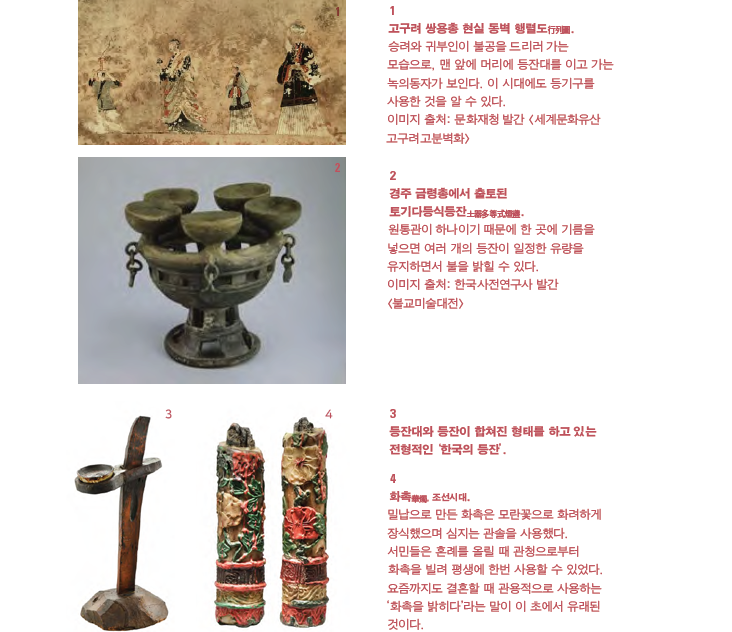

백제 무령왕릉에서는 6개의 백자 등잔이 발견되었다. 그중 5개는 무덤 안의 등감실에 놓여 있던 백자 등잔으로, 타다 남은 심지가 실제로 사용하던 것임을 증명하고 있 다. 현존하는 등잔 중 시기적으로 가장 오래된 등잔이다. 또한 경주 금령총에서 출토된 신라시대의 토기다등식등 잔土器多等式燈盞은 고배각 위에 5개의 등잔이 있고, 이 등 잔들이 밑 부분의 둥근 원형 관과 연결되어 있다. 그 관 안에 기름을 넣고 불을 붙이면 여러 개의 등잔들을 동시 에 켤 수 있는 형태로 만들어졌다.(도판2) 고려시대에는 연등 회燃登會, 팔관회八關會를 비롯한 국가적인 종교행사 때문 에 불을 밝히고 발원하는 일이 잦았으므로 제등과 종교적 의식용 등기구가 발달하였을 것으로 짐작할 수 있다. 고 려시대의 등잔과 촛대는 불교문화의 영향을 받아 연주형 連珠形의 특징을 가지고 있다. 이러한 촛대는 일반 서민들 은 사용할 수 없었고, 주로 왕실에서 의·제례를 지낼 때 사용했다. 고려시대 화려한 의장의 등기구와 달리 조선시 대에는 억불숭유抑佛崇儒 정책으로 유교적 정신에 따라 등 기구 등의 생활용품도 소박하고 자연스러운 형태로 만들 어졌다. 조선시대에는 시장경제의 발달로 인해 생활 수준 이 향상되면서 일반 서민들도 등기구를 실생활에서 사용 하였다.

삼국시대부터 조선시대까지 등잔과 촛대의 기본적인 형태와 구조는 크게 변화하지 않지만, 종교·문화·환경 에 따라 외부적인 장식에 있어서는 각기 다른 특색을 보 여주고 있다. 국내에 처음으로 전기가 보급된 것은 고종 의 개화정책에 의해서 1884년 경복궁 내 향원정 동남쪽 에 전등소가 설치되면서부터이다. 궁중 전기등 점등계획 에 따라 1887년고종 24년 초 경복궁 내 건청궁에 우리나라 최초의 전깃불이 점화되었고, 이후 1901년 한성전기주식 회사에 의해 일반 민가에도 전기가 공급되면서 전깃불을 사용하기 시작하였다. 일반 대중들도 전기를 사용하게 됨 으로써 전기조명기구의 사용이 빠르게 진전되었고, 한국 의 전통적인 등기구는 서서히 사라지게 되었다.

선조들이 사용하던 등기구를 보면, 그들의 기발한 생각과 지혜에 놀라움을 금치 않을 수 없다. 기본적인 형태는 많은 변화가 없을지라도 사용하던 시대, 계층, 목적에 따른 등기 구의 디자인은 한국의 멋을 한껏 뽐내고 있다.

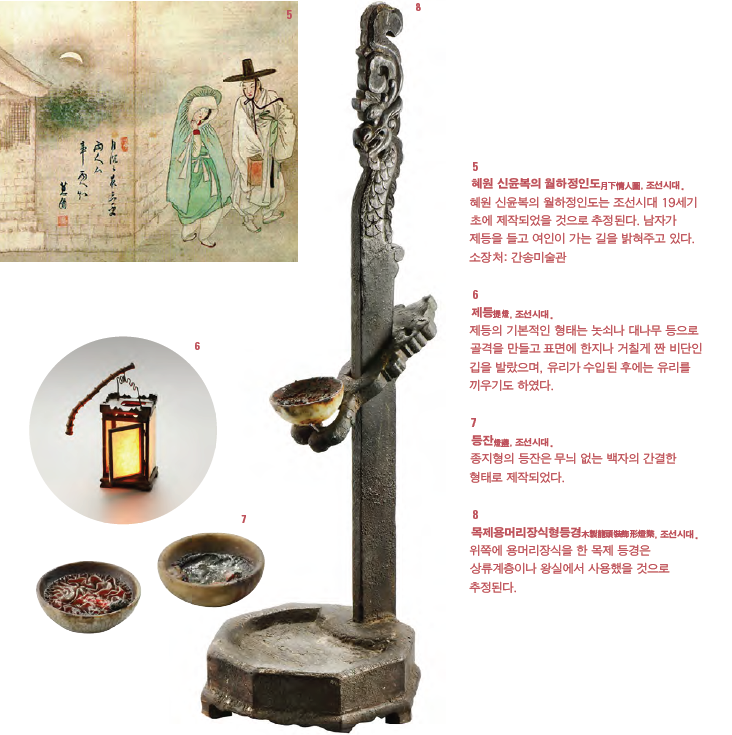

‘한국의 등잔’은 보통 등잔대燈盞臺와 등잔燈盞이 합쳐진 형 태를 말한다. 엄밀한 의미의 ‘등잔’이란 종지형의 그릇으로, 그 안에 기름을 넣어 불을 켜는 등기구를 지칭한다.(도판3)

등잔을 받쳐주는 등잔대가 필요했던 이유는 우리나라 고 유의 온돌문화와 좌식생활에서 찾을 수 있다. 우리나라는 삼국 시대 때부터 온돌문화를 발전시켜 왔고, 이에 따라 자연스럽게 좌식생활을 하게 되면서 등기구의 형태와 구조에 영향을 미쳤 다. 좌식생활을 하였을 때 앉은 눈높이에 맞게 등잔을 두고자 하다 보니 등잔을 받쳐주는 등잔대의 형태가 나오게 된 것이 다. ‘한국의 등잔’은 크게 등경燈檠과 등가燈架의 형태로 나뉜다. 등경은 등잔의 높이를 상하로 조절할 수 있는 등경걸이가 설치 되어 있고, 등가는 고정된 받침대 위에 등잔을 올려놓게 되어 있다. 등잔대와 등잔이 일체형으로 만들어진 것도 있는데 이를 서등書燈이라 부르고, 서안書案에 올려놓고 사용했으며 주로 도 자기로 제작되었다.(도판9)

불을 밝히는 등유로는 우지유牛脂油 돈지유豚脂油 어유魚油 경유鯨油 등의 동물성 기름과 식물의 씨앗에서 나오는 식물성 기름을 사용했는데, 식물성 기름을 양질의 것으로 여겼다. 식 물성 기름으로는 참기름, 들기름, 피마자기름, 콩기름, 오동나 무기름, 오구나무기름, 소나무기름 등 여러 가지가 있다. <증보산림경제增補山林經濟>에 따르면 등유 중 “참기름은 기름을 짜고 나서 오래 두면 향기가 없어지고, 등불을 피워도 꺼 진다. 반드시 수시로 짜서 쓰는 것이 좋다. 들기름은 등불을 켜 면 무리가 생기지 않으며, 기름이 맑고 또 많이 나온다. 피마자 기름은 부인들이 길쌈할 때 불을 밝히기는 하지만 독서하는 데 에는 알맞지 않다. 반드시 눈을 상하게 한다. 머구나무씨 기름 은 등불로 쓰기에 아주 좋지만 독서하지는 못한다. 눈이 상할 까 염려된다”고 언급하고 있다. 이는 곧 등기구 자체보다 등유 를 만들거나 등유의 질을 높여 양질의 빛을 얻고자 하였음을 보여준다.

초를 사용한 최초의 흔적으로는 통일신라시대 안압지에서 금속초심지가위 금동촉협金銅燭鋏이 출토된 것을 꼽을 수 있다. 고려시대 후기에는 초가 생산되긴 하였지만, 많은 양을 만들기 는 어려웠으므로 기름을 원료로 하는 등기구를 주로 사용하였 다. 이 당시 초는 재료도 귀하고 만드는 기법도 까다로워 주로 왕실이나 상류계층을 중심으로 사용하였고, 일반 서민들은 관 혼상제冠婚喪祭나 신불의식神佛儀式 등에만 그 사용이 제한되어 있었다. 조선시대 중기에 접어들면서 초를 만드는 기술이 발전 하고 생산량이 많아지면서 일반 서민들도 초를 사용할 수 있게 되었다. 초 중에서는 밀랍으로 만든 초를 최상품으로 여겼는 데, 일반 서민들은 혼례를 제외하고는 밀랍초를 사용하지 못하 였고, 주로 소의 기름으로 만든 우지초나 돼지의 기름으로 만 든 돈지초를 사용하였다.도판4 조선시대 전까지 촛대는 주로 왕 실이나 상류계층에서만 사용하였다. 그 이유는 초 제작이 쉽지 않았기 때문이다. 촛대는 일상용으로 사용하던 것과 의식이나 예식을 치를 때 사용하던 것으로 나눌 수 있다. 기본적으로는 사발을 엎어 놓은 형태인 복발형復發形 위에 죽절형竹節形과 연 주형連珠形 기둥을 세우고 그 위 얹힌 받침 접시에 초꽂이가 달 린 형상이다. 초를 꽂아 놓았을 때 뒤쪽으로 박쥐형, 나비형, 원 형, 파초형 등의 불후리 또는 화선火扇이라 불리는 판이 세워져 있는 촛대는 일상생활에서도 사용하였다. 불후리는 불을 밝혔 을 때 초를 반사하거나 바람으로부터 보호하는 역할을 할 뿐만 아니라 다양한 디자인으로 장식적인 효과도 더해 준다.(도판11)

선조들의 실생활용품이었던 등기구들을 보면, 우수하고 섬세 한 공예기법에 감탄하게 된다. 특히 조선시대 후기의 은입사공 예기법으로 제작된 촛대는 조선시대의 수려한 공예 수준을 보 여준다. 철이나 놋쇠로 만든 판에 은실을 이용해 문양을 넣는 금속세공기법을 은입사銀入絲라고 한다. 이는 한국의 전통 수공 예기법으로 금속 기물의 표면에 정이나 끌과 같은 날카로운 도 구를 사용해 원하는 문양의 홈을 낸 다음 얇은 은실을 끼워 넣 거나 덧씌워 무늬를 놓는 것이다. 촛대의 불후리 부분을 비롯 해 전체를 은입사공예기법으로 세밀하고 정교하게 만든 등기 구는 주로 상류계층에서 사용하였다.(도판10)

이 밖에 다양한 공예기법의 발달로 실생활에서 사용한 것 가운데 지승공예기법이 있는데, 한지를 좁고 기다랗게 오려 실 이나 새끼처럼 꼬아서 종이끈을 만든 뒤 이것을 엮어 등기구를 비롯한 생활용품을 만들었다. 무늬를 엮는 방법에 따라 형태와 무늬가 달라졌는데, 형태를 완성한 뒤에는 옻칠을 하여 견고하 게 만들었다. 상류계층에서는 가볍고 견고한 특징을 가진 지승 기법의 등잔대도 사용하였다.(도판13)

한반도의 전통 조명기구 역사를 살펴볼 수 있는 등기구 전문 민속박물관이 용인에 자리 잡고 있다. 올해 개관 20주년을 맞 이한 재단법인 한국등잔박물관에서는 삼국시대 토기등잔부터 조선시대 후기 목제등경, 유기촛대까지 다양한 형태와 기능의 등기구를 전시하고 있다. 생활도구를 넘어 시대의 미의식을 알 수 있는 예술품・공예품으로서의 등잔을 통해 다양한 연구, 전 시 그리고 교육으로 관람객과 소통하고 있다. 한국등잔박물관 의 전시는 등잔을 사용한 어른 세대에게는 아련한 옛 생각을 떠올릴 시간이 될 것이며, 등잔을 처음 경험해 보는 어린이에 게는 우리나라 문화유산의 우수함을 깨닫는 좋은 기회가 될 것 이다.