참여/소식

국유정담

사모구의 유래

사모구가 언제부터 시행되었는지는 자세하지 않다. 다만 당나라 현종 때 재상을 지낸 장설張說, 667~730이 한식날 풍경을 묘사한 시에 사모구가 등장한다는 점으로 미뤄 당나라 때 혹은 그 이전부터 시행된 무예라는 사실을 알 수 있다. 한식날에 황제가 행궁에 행차하여 여러 기예와 함께 사모구를 관람한 내용을 담은 장설의 시는 <분류사원分類辭源>에 전해진다. 또 북송 때에 편찬된 <책부원귀.府元龜>1018년에는 “대열大閱-대규모 군사훈련을 하면 집을 짓고 군왕이 친히 행차한다. 공경대부에서 서인에 이르기까지 모두 시위하고 모구毛毬를 쏜다”는 내용이 실려 있다.

두 기록을 통해 사모구가 당나라 때 군사훈련용 무예이자 한식날 황제의 관람용 유희로 시행된 사실을 엿볼 수 있다. 또 사모구는 당나라에 이어 송나라와 요나라에서도 시행되었다. 송나라에서는 이를 ‘타수구拖.毬’라고 하였다. 모구가 2인 1조의 무예라고 한다면, 타수구는 3인 1조의 무예였다.

사모구의 시행과 변천

모구의 첫 기록은 조선이 건국된 지 22년 만의 일이다. 1416년태종 16에 활쏘기 시설인 사청射廳을 짓기 위해 중국의 사서史書를 찾는 가운데 모구의 존재를 처음 발견한다. 당나라 때 시행된

모구가 기병들의 궁술 훈련에 도움이 될 것으로 판단한 태종은 큰 모구 6개를 만들도록 지시하였다. 하지만 모구를 처음으로 시행한 것은 1424년세종 6 12월이었다.

“(왕이) 경복궁 경회루에 행차하여 군사 및 향화인 올량합, 올적합 등을 모아 모구 쏘는 것을 보았다. 세 발 가운데 세 발을 다 맞힌 자에게 각궁 하나씩 주었는데, 모구毛毬를 쏘는 일은 이로부터 시작되었다”

세종은 경복궁 경회루 아래에서 처음으로 모구를 쏘게 하였다. 모구를 쏜 사람들은 왕실 호위군사와 귀화한 야인이었다. 귀화한 야인북방의 여진족을 참여시킨 것은 기마궁술에 능했기 때문으로 풀이된다. 아울러 여진족을 환대하고자 하는 의도도 있었던 듯하다. 그래서인지 이후 모구를 쏠 때에는 여진인이 종종 참여하였다.

세종이 군사들에게 모구를 쏘게 한 까닭은 4군6진의 개척에 따른 야인의 침입에 대비하기 위해서였다. 기마술과 궁술에 능한 야인을 정벌하려는 움직임이 본격화되면서 이에 대비한 궁마弓馬의 연마가 필요했기 때문이다. 실제로 세종은 모구를 시행한 그 다음 해인 1425년세종 7에 격구를 무과와 도시都試의 시험과목으로 택하였다. 격구 역시 기마무예에 큰 도움이 될 수 있다는 판단에서였다.

이처럼 모구는 격구와 함께 북방의 여진족을 상대하기 위한 전술 조치의 일환이었다. 그 뒤부터 모구는 기사, 기창, 격구 등과 함께 기마무예 훈련의 일환으로 크게 권장되었다. 당시 모구에 대한 세종의 관심은 유독 남달랐던 것으로 보인다. 세종은 ‘무예를 연마하는 데 모구만한 것이 없다’고 말할 정도로 모구를 높이 평가하였다. 모구가 기마술과 궁술을 익히는 데 매우 효과적이라고 판단한 것이다. 이에 따라 왕세자후일 문종로 하여금 매일 군사 300명을 모아 모화관에서 익히게 하였다.

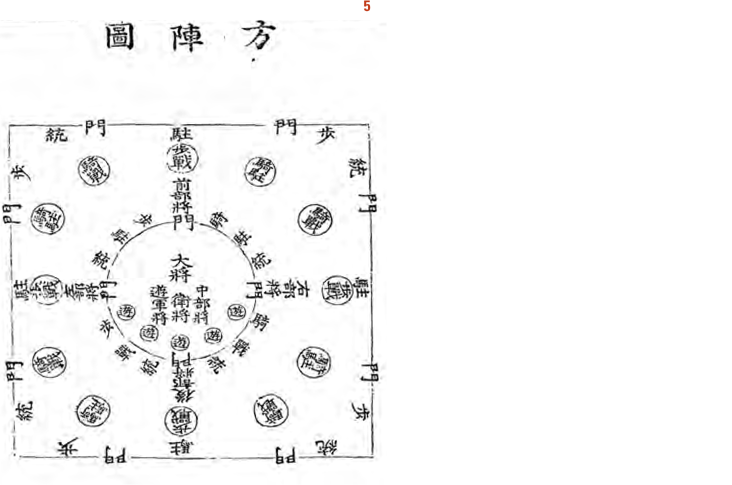

이렇듯 모구를 중시하였으나, 무과를 비롯한 각종 선발에 정식 과목으로는 채택되지 않았다. 다른 기마무예와의 중복을 피하기 위한 조치로 보인다. 하지만 그 중요성이 줄어든 것은 아니었다. 세조대에 들어와 모구는 삼갑사三甲射·삼갑창三甲槍 등과 함께 모화관에서 거행하는 열병식 무예로 정비되었다. 이때 삼갑사·삼갑창은 갑을병 3인이 한 조가 되어 말을 달리며 서로 상대를 활로 쏘거나 창으로 찌르는 형태의 기마무예였다. 모구가 삼갑사·삼갑창과 함께 열병식 무예로 정착된 데에는 당시 오위진법五衛陣法과 더불어 중앙군인 오위제가 정비되는 시대적 배경과 관련이 있다. 오위진법은 전국에서 올라온 군사들을 다섯 부대오위로 나누고, 그 안에서 보병과 기병을 조화롭게 운영하면서 사방의 적을 막고 각 부대가 서로 지원할 수 있게 만든 진법이었다.

종래 병학兵學사상을 바탕으로 조선의 실정에 맞게 만든 오위진법은 기병으로 구성된 북방민족을 상대하기에 적합한 방어적 성격의 진법이라고 할 수 있다. 오위진법 내의 기병부대는 말 타고 활 쏘는 기사가 60%이고, 말 타고 창 쓰는 기창이 40%였다. 기사가 말을 달려 활을 쏘며 적진을 교란시키면, 창을 든 기창이 돌격전을 감행하는 방식이었다.

조선전기 오위진법 체계에서 모구와 함께 삼갑사·삼갑창은 실전을 방불케 하는 기병전술이었다. 그리하여 모구는 삼갑사·삼갑창과 함께 오위진법을 운영하기 위한 필수적인 기마무예로 정착되었다. 그러한 배경 아래에서 모구는 16세기에 들어와 금군이나 중앙군을 대상으로 실시하는 관무재觀武才의 종목으로 채택되었다.

그러나 임진왜란을 전후로 모구는 잠시 사라졌다. 조총과 검술로 무장한 일본군에 맞서기 위해서는 모구와 같은 기병전술보다는 곤방·등패·낭선·검·방패·당파 등과 같은 단병전술이 요구되기 때문이었다. 특히 충주의 탄금대에서 신립 장군이 이끄는 기마부대가 일본군의 조총부대에 크게 패배하자 조선의 장기로 평가받던 기마전술이 크게 위축되었다. 그 결과 전쟁이 끝난 뒤에도 한동안 모구는 시행되지 못하였다.

후금의 침입은 모구를 주목하는 계기로 작용하였다. 정묘호란 때 조선을 파죽지세로 쳐들어온 후금이 계속 위협을 가해 오자 조선은 모구를 비롯한 기마무예를 다시 익히게 하였다. 그 사실은 1631년인조 9 이후 모구가 다시 관무재의 과목으로 채택된 데에서 알 수 있다. 그러한 모구는 1682년숙종 8 4월에 실시한 관무재를 끝으로 더 이상 기록에 나타나지 않는다.

결국 15세기에 처음 도입된 모구는 17세기 말 이후 300여 년 만에 역사 속으로 자취를 감추었다. 조총은 물론 홍이포와 같은 화포의 발달이 기마무예인 모구의 전술적 가치를 크게 떨어뜨렸기 때문이다.

사모구의 장비와 방법

모구는 말을 달리면서 움직이는 털 공을 쏘아 맞히는 방식의 무예였다. 모구는 말 그대로 털 가죽으로 만든 피구皮毬의 일종이다. 모구는 싸리나무로 둥글게 만든 뒤 가죽으로 감쌌는데, 큰 것은 수박만 하였다. 공 위에 고리 하나를 달고 끈으로 매달았다.

모구를 쏘는 활은 기사騎射 때 쓰는 단궁短弓이었다. 단궁은 일명 고弓古 또는 동개활이라고 하는 작은 활이다. 화살은 동개살, 일명 대우전大羽箭이라고 하였다. 대우전은 화살통인 동개에 활과 화살을 넣어서 마상에서 사용하기 때문에 붙은 이름이다. 다만 모구를 쏠 때는 쇠촉을 뺀 무촉전無鐵箭을 사용하였다. 무촉전은 화살촉 대신에 화살 끝을 무명으로 감싸서 사람이 다치지 않게 한 것이다. <무예도보통지>에는 모구와 무촉전이 그림으로 그려져 있다. 모구는 한 번에 3발을 쏘거나 5발을 쏘는 방식으로 구분된다. 포상은 3발 중 1발만 맞혀도 상을 주었다.

모구를 쏘기 위해서는 말을 달릴 수 있는 넓은 장소가 필요하였다. 처음에는 경복궁 경회루에서 행하였으나, 나중에는 주로 서대문 밖 모화관에서 시행하였다. 모화관은 무과를 시행할 만큼 도성 주변 지역 중 가장 넓은 곳 가운데 하나였다. 하지만 1만 명 이상의 군사가 훈련하기에는 충분하지 않았다. 조선후기에는 주로 서교西郊, 오늘날 망원동 부근에서 시행하였다.

기마스포츠로서의 가능성

조선시대에 처음 시행된 모구는 가장 역동적인 기마스포츠의 하나였다. 움직이는 공을 쫓으며 말을 달리면서 활로 맞히는 무예의 절묘함은 모구만이 갖는 독특한 매력이다. 실제로 조선시대에는 외국의 사신들을 맞이하는 자리에서 모구를 쏘게 하였다. 외국인들에게 조선 장기인 기마무예를 선보이는 좋은 기회로 삼았던 것이다.

필자는 지난 2002년 경복궁에서 거행한 ‘궁성문 개폐 및 수문장 교대의식’의 부대행사 중 하나로 모구를 복원해 재현한 바 있다. 빠른 속도로 말을 달리며 제멋대로 움직이는 공을 쏘는 모습에 당시 많은 사람들이 흥미를 느꼈던 기억이 생생하다. 모구는 별다른 장비가 필요치 않으면서 기마스포츠로 즐길 수 있다는 점에서 장점이 크다. 앞으로 모구를 현대화해 나간다면 새로운 기마스포츠로서의 각광을 받을 가능성이 있다고 판단된다. 모구가 옛 기마스포츠의 매력을 되돌아보는 신선한 계기가 되기를 기대한다.