참여/소식

국유정담

창경궁 신보루각 자격루의 덕수궁 타향살이

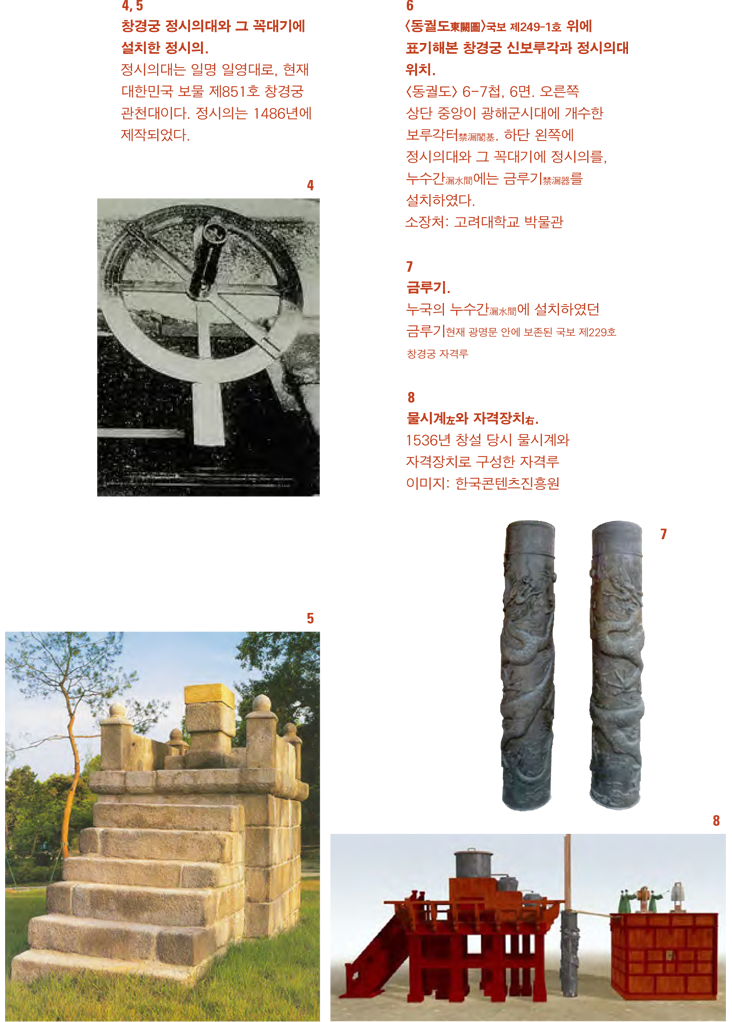

덕수궁 대한문으로 들어가서 곧장 60여 미터를 걸어가다 보면, 광명문光明門 앞 오른쪽에 ‘대한민국 국보 제229호 보루각 자격루’라고 새긴 표석이 나온다. 문 안 오른쪽 축대 위에 놓인 물통 세 개와 축대 앞에 서 있는 원통형 물통 두 개는 1536년중종 31 창경궁에 창설한 신보루각 자격루의 자동시보장치가 빠진 누각漏刻, 금루기禁漏器 유물이다. 정교함을 자랑하던 이 자격루의 자동시보장치는 오랜 세월이 지나는 동안 노후로 기능이 마비된 채 18세기 말부터는 물시계로 시간을 측정하여 계시원이 수동으로 시보를 하는 경루更漏로 운용된 것으로 보고 있다.

신보루각 자격루는 창경궁에 보루각이 창설된 이래 반세기 동안 창경궁에서, 임진왜란 이후에는 20여 년을 덕수궁 근처 누국동漏局洞에서, 1616년부터는 다시 창경궁의 옛집으로 돌아와 280년을, 1866년경부터 30년을 경복궁에서 시보를 하다가 1895년 인정人定·파루罷漏제도폐지로 기나긴 360년간 표준시계로서 역할을 마감하였다.

이 물통은 1907년까지는 온전하게 경복궁 누국漏局에 남아 있었다. 1908년부터 창경궁 제실박물관 전시물로 전시할 당시는 금루기禁漏器, 이후 일제강점기에는 그 앞에 ‘물시계水時計’란 팻말이 붙어 있었다. 1938년 덕수궁에 이왕직李王職박물관을 개관하면서 현재 자리로 이전하여 오늘날까지 80년째 광명문 안에서 타향살이를 하고 있다.

세계적 과학기술문화 유산

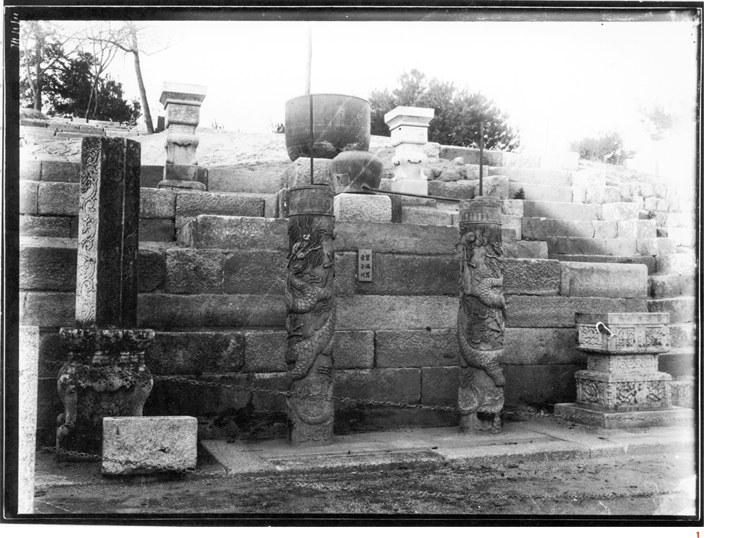

창경궁 자격루처럼 360년 동안 동일한 시계로 지방시를 시보한 기록은 아마도 세계적으로 찾기 어려울 것 같다. 16세기에 조선을 제외한 동아시아 여러 나라에서는 자격루와 같은 기계시계를 만들지 못하였으며, 유럽에서 만든 기계시계도 정밀도에서는 자격루의 물시계보다 훨씬 떨어졌다. 현재 16세기에 제작된 것으로 세계에 남아 있는 고대 물시계 유물 가운데 국보 제229호처럼 제작 관련 기록과 제작자가 명확하고, 기본적인 부품이 남아 있는 시계는 극히 손꼽을 정도다. 더구나 자동시보장치를 뺀 물시계만을 제대로 설치하였을 때 길이가 3m, 높이 약 5.5m, 폭 2m나 되는 대형 유물은 이것을 빼고는 찾기 어려울 것이다. 특히 2개의 원통, 곧 시간을 측정하는 원통수수호受水壺 표면을 장식한 조각은 조선조 금속 공예품의 백미라 할 만큼 예술성이 뛰어나다.

조선조에서는 수수호를 바다라 여겨 장수를 상징하는 거북 모양 부표를 만들어 그 위에 잣대를 꽂아 그 안에 띄웠다. 수수호 표면에 발톱이 다섯 개 달린 오조룡을 장식하고, 잣대를 띄워 시간을 측정하여 알리는 것은 ‘제왕이 하늘의 뜻을 받들어 삼가 시간을 땅으로 가져와서 만인에게 알린다’는 역상수시曆象授時 책무를 구현한 것이다.

만원 권 지폐의 얼굴로 국민 사랑을 받다

창경궁 자격루 유물은 1979년 6월 15일부터 발권한 만 원권 지폐 앞면 세종대왕 초상과 나란히 ‘물시계’라는 이름으로 들어가 2008년까지 근 30년을 온 국민의 사랑을 받으며 함께 지내왔다. 1985년 8월에는 국보 제229호 보루각 자격루현재 명칭 ‘창경궁 자격루’로 지정되어 과학기술문화유산으로서 진가를 평가받았다. 그동안 한국 전통과학을 연구해 온 여러 학자들이 기울인 노고의 결과였다.

자동제어공학을 공부한 필자는 우리나라 자동제어공학의 원조라고 할 수 있는 이 유물에 관심을 갖고 일찍이 복원연구를 시작하였다. 이 유물을 근거로 하여 1434년세종 16에 세종대왕이 장영실蔣英實을 지도하여 제작한 경복궁 보루각구보루각 자격루의 복원을 주재하여 2005년에 국립고궁박물관에 설치하였다. 2007년 11월 말부터는 조선시대 시보를 재현하고 있다. 물론, 자격루의 시간측정용 물시계는 이 국보 제229호를 복제하여 제작하였으며, 자격장치는 <세종실록> 권65 가운데 <보루각기報漏閣記>에 기록된 대로 복원하였다.

세종 자격루 재현과 중종 자격루 유물

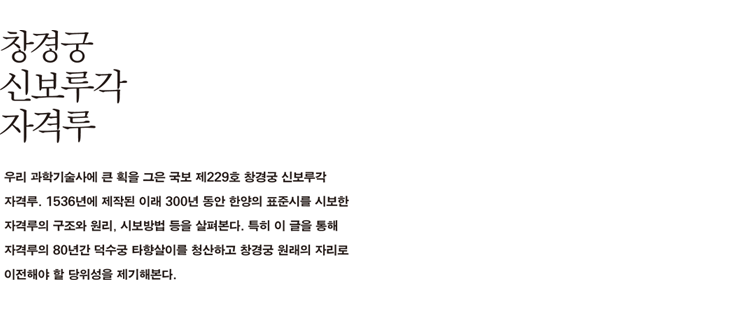

창경궁에 보루각을 창설하게 된 경위는 <중종실록>에 자세하게 기록되어 있다. 경복궁 보루각이 창설된 지 100년이 된 1534년 김안로金安老와 유보柳溥가 건의하여 창경궁 문정전 밖 시강원東宮 동쪽에 새로 보루각을 지었다. 자격장 박세룡朴世龍은 장영실이 제작한 자격루를 본받아, 즉 <보루각기>에 전거하여 자격루를 새로 제작하였다. 또한 관상감은 경복궁 일성정시의 전례에 따라 자격루를 운용하는데 필요한 정시의日星定時儀 준말도 새로 제작하여 보루각 앞에 설치하였다.

이로 미루어 새로 제작한 자격루 규모는 2007년에 복원·제작하여 국립고궁박물관에서 운용 중인 경복궁 보루각 자격루와 같았을 것이다. 이와 같이 보루각 자격루는 1434년과 1536년에 하나씩 제작하였으나, 설치장소만 다를 뿐 제도와 규모는 동일하였다. 다음에는 조선 초기 계시제도인 십이시十二時법과 경점更點법에 따라 이 금루기 유물로 시간을 측정하여 자격장치로 시보하는 방법을 간략하게 소개하기로 하겠다.

시간 측정은 물시계로, 시보는 자격장치로

도3을 보면, 축대 위 맨 꼭대기에 놓인 주발 모양의 대형 청동제 저수호와 그 밑에 놓인 크고 작은 청동제 호壺 두 개가 시간을 측정하는 원통형 물통인 수수호에 물을 대주는 파수호播水壺이다. 운룡雲龍을 조각한 청동제 원통형 수수호 앞에 놓인 부표浮標에 꽂은 시간눈금을 새긴 잣대는 도2와 같이 수수호 안에 띄운다. 이 파수호와 수수호로 시간을 측정하려면, 파수호 세 개를 삼각형으로 배열하면 안 되며, 대·중·소 파수호 세 개를 대·중·소 파수호 순서로 층층이 일렬로 배열해야 한다원래 자격루의 물시계는 이와 같은 일렬 배열이었음. 파수호에 꽂았던 용 모양 고동출수관이 유실된 채로 세 개 항아리의 하부에 이것을 꽂았던 구멍만 보이지만, 꽂혀 있다고 가정하자. 대파수호에 꽂은 출수관을 통해 중파수호로 유입된 물은 수압이 낮아지면서 조금 느린 속도로 소파수호로 흘러든다. 소파수호는 수위를 항상 일정하게 유지해야 일정한 유량을 수수호에 공급할 수 있다. 따라서 소파수호 안 벽에 구멍을 내서 일정한 수위를 넘는 물은 밖으로 배출해야 한다. 이와 같이 유량을 조절하여 공급하면 수수호 안에 띄운 시각눈금을 새긴 잣대는 일정한 속도로 상승하게 된다. 이것이 3-파수호/1-수수호 부전루浮箭漏 원리이다.

파수호에서 수수호로 물이 흘러들어 부표가 떠오르면 보루각 금루 계시원이 떠오르는 잣대 눈금을 읽고, 매시마다 종을 한 번 울리고 ‘무슨 시’子時, 午時 등인가를 알린다. 야간 5경점五更點 : 하룻밤을 5등분하여 5경으로 삼고, 다시 하나의 경을 5점으로 세분한 기시법 시보는 매경마다 경의 숫자대로 1경에 1회 그리고 5경에 5회 북을, 매점마다 점의 숫자대로 1점에 1회 그리고 5점에 5회 징을 울린다. 이것이 자격장치 없이 물시계만을 이용하여 시보하는 방식이다.

지금은 없어진 창경궁 자격루의 자격장치는 원래 세종 자격루를 본받아 만든 것이다. 없어진 것은 앞서 소개한 물시계에다 수수호 하나를 추가하여, 거기에다 자격장치를 연결한 것으로서, 시보시각에 이르면 계시원을 대신하여 인형로봇이 매시時에 종을, 매경점에 북과 징을 울리고, 종이 울리면 시時 이름이 적힌 팻말을 전시하여 ‘무슨 시’인가를 알린다. 종이 울리면 보시인형이 창가에 나타나 시패를 전시하는 십이시十二時 시보 기계 원리는 1669년에 천문교수 송이영宋以潁이 제작한 국보 제230호 혼천의 및 혼천시계일명 홍문관 자명종에 계승되었다. 또한 5경점 시보기계는 낮은 단계지만, 어엿한 인공지능AI을 갖춤으로써 매우 복잡한 경점시보 기능을 거뜬히 수행한 것으로 보인다.

한양의 지방시 보시 360년

지금처럼 평균태양시를 사용하지 않던 시절, 보루각에서는 매일 태양이 한양의 자오선을 통과하는 시각자오선 시각, meridian hour을 오정초각午正初刻, high noon으로 삼아, 그 시각부터 수수호 한 개에 물을 흘려 넣기 시작하여 다음날 오시午時까지 측정한다. 이 시각은 금루관禁漏官이 보루각 가까이 설치한 정시의定時儀로 관측하여 알려준다. 다음 날 오정에는 비워둔 수수호에 새로 물을 공급하기 시작하여 새로 시간측정을 시작한다. 자오선 시각은 매일 조금씩 달라지므로, 수수호 두 개를 하루씩 번갈아 사용함으로써 시간오차가 쌓이는 것을 방지할 수 있었다.

이와 같은 과학적 측시법測時法, 곧 3-파수호/2-수수호 물시계와 주야로 태양시와 항성시를 측정하고, 세차歲差까지 보정하는 초정밀 천문의기 정시의의 결합은 세종 시대에 이미 ‘금루-정시의 제도’로 정착되어 지금 우리가 살펴본 창경궁 보루각에도 계승되었다. 궁궐수비와 수도 치안유지를 위해 낮시간보다는 밤시간 시보가 더욱 중요하였다. 세종은 연중 변화하는 낮의 길이에 따라 달라지는 5경점의 길이를 ‘수시력’에 따라 절기별로 계산하여, 경점눈금을 달리한 잣대夜箭 11개를 제작하도록 하였다. 그리고 이것의 사용기간을 규정한 <누주통의漏籌通義>에 따라 동지 첫날부터 두 절기에 한 개씩 차례대로 1년 동안 사용하도록 하였다. 17세기 후반에 ‘시헌력’을 도입함에 따라 영조는 잣대 숫자를 24개로, 다시 정조는 37개로 늘린 ‘신법누주통의’를 사용하였다. 이로써 절기변화에 따라 궁중을 비롯하여 도성 안팎 신민이 생활하는 데 편리하도록 인정· 파루 시보시각을 적절하게 조절하였다.

귀향을 기대하며

앞에서 살펴 본 바와 같이 지난 80년간 덕수궁에 진열되어 거의 ‘방치’하다시피한 인류의 위대한 문화유산 창경궁 자격루를 이제는 원래 자리로 돌려보내야 한다. 필자는 2007년 세종 자격루를 국립고궁박물관에 인계하면서, 창경궁 자격루를 1536년 창설 당시 신보루각으로 이전하여 제자리에 복구해야 한다는 당위성을 당시 문화재청장에게 개진한 바 있다. 자격루 제자리 찾아주기는, 과학기술사에 한 획을 그은 찬란한 과학기술문화를 국민들이 누리는 한편, 이제 세계인과 더불어 창경궁에서 자격루 모습을 볼 날을 기대해 본다.