참여/소식

국유정담

역사를 거슬러 올라가 보면 고대 이래로 국가는 학교를 세워 인재를 양성하였다。중국 한나라에는 태학이 있었고' 신라에는 국학이 있었으며' 고려에는 국자감이 있었다。조선에서는 성균관을 세워 유학을 교육하고 국가의 동량이 될 인재를 배양하였다。조선 최고의 교육기관인 성균관의 입학과 교육과정 등을 소개한다。

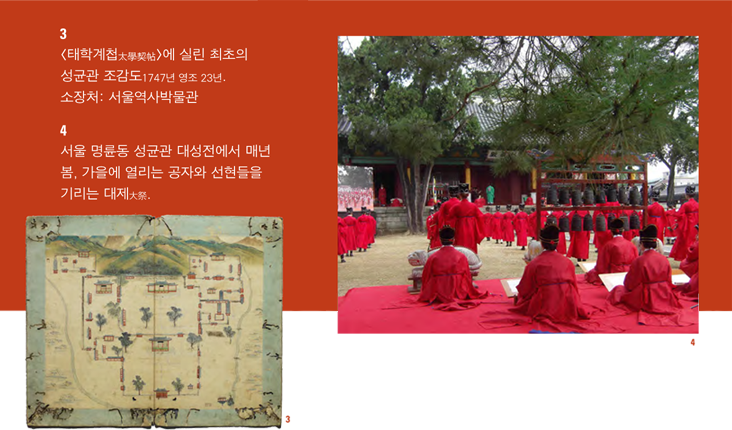

성균관의 건립

성균관은 널리 알려진 것처럼 조선 최고의 교육기관이다. 제도적인 연원을 따지면 고려시대 성균관을 계승한 것이다. 그러나 조선을 건국한 태조는 한양으로 천도하면서 도성 내 숭교방, 현재의 서울시 종로구 명륜동에 새로 성균관을 건립하였다. 이로부터 한양의 성균관이 조선의 국학으로 자리 잡게 되었다. 성균관의 기능은 크게 두 가지로 이야기할 수 있다. 우선 하나는 학교로서 유학을 가르치고 배우는 곳이다. 그리고 또 하나는 유학을 일으키고 후대에 전승한 선현先賢들에게 제사를 지내는 곳이다. 이 제사는 유교적 이념을 실천하고 수호한다는 상징적인 의미를 지니고 있다. 성균관은 조선 최고의 교육기관인 동시에 유교문화를 상징하는 기관이었다.

건물의 배치

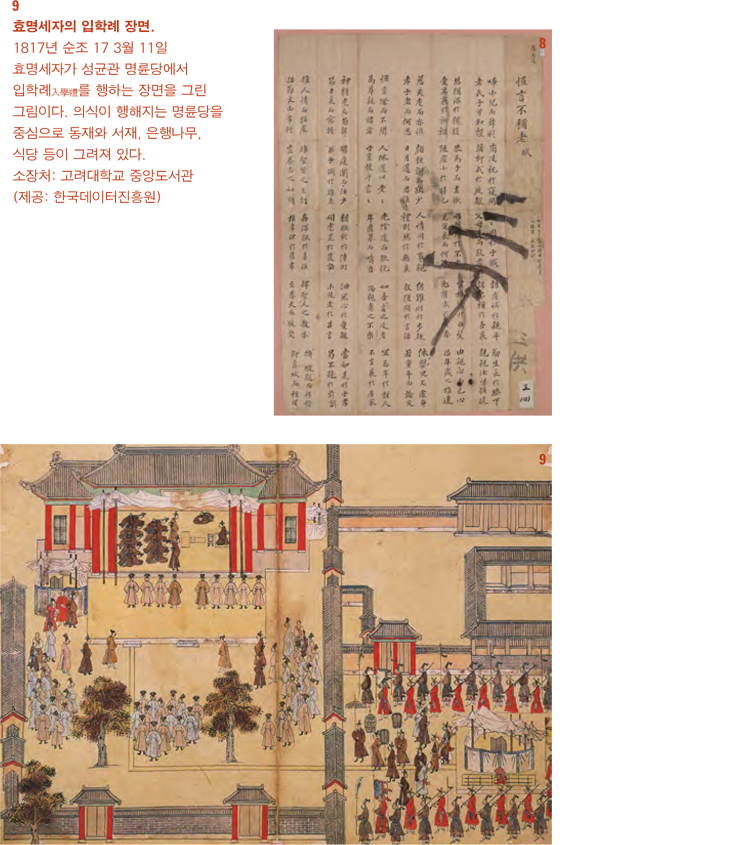

한양의 성균관은 태조 7년1398에 건물이 완공되었다. 선현의 위패를 모신 문묘文廟, 유생들의 강학소인 명륜당明倫堂과 유생들의 숙소인 동재東齋·서재西齋가 중심을 이룬다. 이 구조는 성균관의 기능을 반영하는 것으로 현재까지도 그대로 전해 내려오고 있다. 성균관 전체에서 중심이 되는 건물은 공자 이하 선현들의 위패를 모신 문묘이다. 문묘는 공자의 위패를 모신 대성전大成殿과 별묘인 동무東., 서무西.로 이루어져 있다. 이곳에서는 한 달에 두 번 초하루와 보름에 분향을 하고, 봄·가을인 음력 2월과 8월에 한 번씩 석채례釋菜禮를 지냈다. 성균관의 제례는 세상에 유학을 전한 선현들에게 존경의 뜻을 표하는 의례로 조선이 유교국가임을 보여주는 상징적 의례였다. 문묘는 유교적 제사의 공간이었다.

문묘와 짝을 이루는 곳이 그 북쪽에 자리 잡은 명륜당이다. 명륜당은 유생들이 수업을 받던 강당으로, 당호는 ‘인륜을 밝힌다’는 뜻이다. 이 건물의 좌우측에는 교육을 담당하던 성균관 관원들이 머물던 방이 있었다. 그리고 명륜당 앞뜰에는 유교적 교화를 상징하는 은행나무가 심어져 있었다. 명륜당과 그 앞뜰은 교육 공간으로서 과거 시험장으로도 이용되었다. 명륜당의 양쪽으로는 유생들의 기숙사인 동재와 서재가 서로 등을 마주 하고 남북으로 길게 늘어서 있었다. 유생들은 집을 떠나 이곳에 머물며 과거 급제의 꿈을 품고 학업을 연마하였다. 동재의 오른쪽으로는 유생들이 아침저녁으로 식사를 하는 식당이 있었다. 그리고 식당의 북쪽으로는 관원들의 사무실인 정록청, 도서관인 존경각 등의 부속시설이 있었다. 이 구역은 유생들의 생활과 관원들의 업무가 이루어지는 곳이었다. 성균관의 기본 건물들은 태조 때에 지어졌지만 성균관을 둘러싼 인공하천인 반수泮水는 성종 때에 비로소 만들어졌다. 반수는 고대부터 학교제도의 일부분을 차지하였는데, 붓을 사용하는 학생들에게 물을 제공한다는 상징적 의미를 지녔다. 한양 성균관의 반수는 현실적으로 학교의 안과 밖을 구분하는 경계로 기능하기도 하였다. 성균관은 반수 위에 놓인 식당교·중석교·향석교 등의 다리를 통해 외부와 연결되었다. 반수 때문에 성균관을 ‘반궁泮宮’이라고도 불렀으며, 성균관 앞쪽의 마을은 ‘반촌泮村’이라고 불렀다.

입학 자격

성균관은 조선 최고의 교육기관으로 입학 자격이 제한되어 있었다. 우선적으로는 국가에서 실시하는 생원·진사시, 곧 소과에 합격한 생원·진사에게 입학 자격이 주어졌다. 서울의 사학 생도나 지방 유생으로 정해진 시험에 합격한 일부 유생들에게도 입학을 허용하였다. 생원·진사는 상재생上齋生, 다른 유생은 하재생下齋生이라고 불렀다. 성균관 유생의 정원은 원래 200명이었으나 임진왜란 후에 75명으로 줄어들었다가 영조 때 다시 100명으로 늘어났다. 이 중 하재생은 20명이었다. 성균관 유생들은 생원·진사가 중심을 이뤘다. 국가에서는 3년에 한 번씩 생원·진사시를 실시하고 생원·진사 100명씩을 뽑았다. 이외에 국가에 경사가 있을 때 추가로 시험을 더 시행하는 경우도 있었다. 하지만 응시하는 사람은 많고, 선발하는 인원수는 제한되어 있었기 때문에 합격은 쉽지 않았다. 생원·진사시 합격자의 평균 연령은 34.5세나 됐다. 성균관 유생들은 이미 혼인을 하고 자녀를 둔 성인들이었으며, 다년간에 걸친 과거 공부로 유교적 소양도 탄탄하게 갖추고 있었다.

교육 과정

성균관은 이미 실력이 검증된 생원·진사를 위한 고등교육기관으로서 유교경전의 연구와 엘리트 관원인 문관 양성을 교육 목표로 삼았다. 교육 과정도 이러한 목표와 밀접하게 관련돼 있었다. 조선 초기에 작성된 ‘학령學令’에 따르면 성균관의 교육 과정은 날마다 실시하는 일강日講과 열흘에 한 번씩 시행하는 순제旬製로 이루어져 있다. 일강은 유교경전인 사서오경을 강독하는 것으로, 성균관 교육의 본령을 차지하였다. 순제는 열흘에 한 번씩 정해진 문체의 글을 짓는 것으로, 과제로 주어진 문체는 부賦·표表나 대책對策 등 문과의 시험 과목에 대응되는 것이었다. 성균관의 교육은 유학 공부와 과거 공부를 결합하여 학문연구와 시험준비를 병행하도록 짜여 있었다.

성균관에는 오늘날의 학교와 달리 입학이나 졸업, 학기제와 같은 정해진 교육 일정이 없었다. 자격을 갖춘 유생들은 자신의 사정에 따라 자유롭게 드나들며 자신이 원하는 책을 읽고 공부하였다.

유생의 활동

성균관 유생들은 불특정다수의 유생으로 그 구성이 매우 유동적이었다. 하지만 기숙사인 동재와 서재에 각각 장의와 색장이라는 대표가 있었고, 이들을 중심으로 유생들의 활동은 상당히 조직적으로 이루어졌다. 유생들은 국학의 학생으로서 문묘를 보호하며 그 제사를 봉행해야 하는 의무가 있었다. 문묘의 제사에는 제관祭官들이 파견되었지만 유생들은 장의를 중심으로 의례를 준비하는 실무자이자 제사에 참여하는 참배자이기도 하였다. 문묘의 수호자인 유생들에게는 유교 이념을 수호해야 하는 의무도 있었다. 유생들은 국가의 안위나 유교의 수호에 관련된 사안에 대해서는 유소儒疏를 올려 유생들의 여론을 표명할 수 있었다. 성균관 유생들의 공론은 국왕이나 조정의 의사에 반하는 것이라도 처벌되거나 무시될 수 없었다. 유생들은 자신들의 요구가 받아들여지지 않을 경우 식당에 참여하지 않는 권당捲堂이나 성균관을 비우는 공관空館으로 맞서기도 하였다. 권당과 공관은 학업과 문묘 수호를 거부하는 것으로 유생들에게는 큰 무기가 되었다. 문묘 수호라는 고유한 기능을 통해 성균관 유생들은 독자적인 정치활동도 보장받을 수 있었다.

성균관 유생에게 주어지는 특전

조선에서는 성균관 외에도 서울에는 사학, 지방에는 향교를 두고 유학 교육을 벌였다. 그러나 성균관은 전국의 인재들이 모인 국가의 최고 교육기관으로 다른 학교와는 차별화되었다. 이에 따라 성균관 유생들에게는 여러 특전이 주어졌다. 국학이었던 성균관에는 유생들의 학업을 장려한다는 목적으로 다양한 시험제도를 두었다. 1월 7일에는 인일제, 3월 3일에는 삼일제, 7월 7일에는 칠석제, 9월 9일에는 구일제를 시행하였고, 명종 대부터는 제주도에서 진상한 귤을 나누어 주고 이를 기념하는 황감제라는 시험을 실시하였다. 또 국왕은 수시로 유생들을 궁궐로 불러 시험을 치렀다. 시험에서 우수한 성적을 받은 유생들에게는 다양한 방식의 상이 주어졌다. 단순히 상품을 주는 경우도 있었지만 문과를 볼 때 가산점을 주기도 하였고, 초시나 회시를 면제받고 바로 다음 단계의 시험을 볼 수 있는 특전을 주기도 하였다. 성균관 유생들은 다른 유생들보다 문과에 급제할 수 있는 기회가 더 많았다.

흔히 조선시대에는 학교교육이 침체되어 성균관에 머물며 공부하는 유생들이 없었던 것처럼 이야기된다. 그러나

국가에서는 성균관 교육을 활성화하기 위하여 끊임없이 노력하였다. 때로는 유생들을 강제하고, 때로는 유인책을 제시하며 유생들이 성균관에서 공부하도록 유도하였다. 성균관과 그 주변의 반촌은 과거 급제를 꿈꾸며 전국에서 모여든

유생들로 북적거렸다.