참여/소식

국유정담

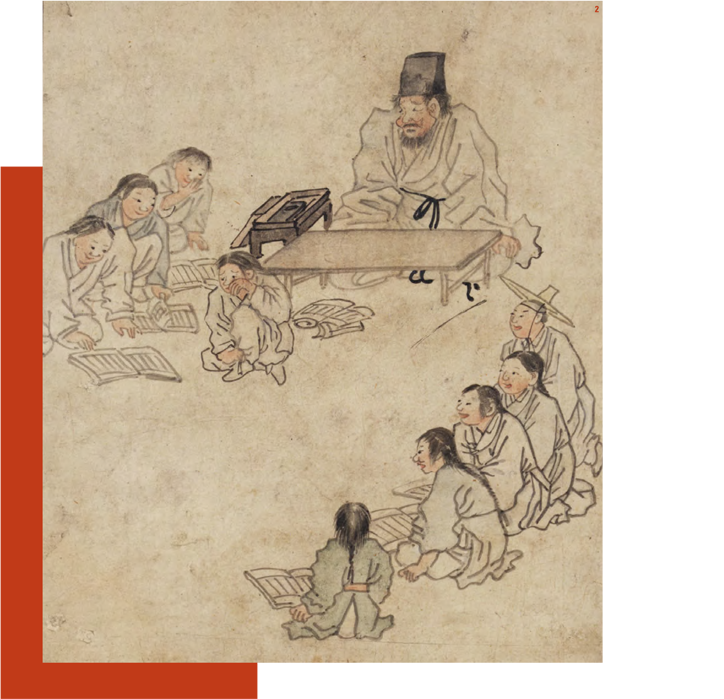

예부터 교육은 국가 백년지대계百年之大計의 초석으로 여겨졌다。올바른 인재 양성의 출발점이자 한국 교육의 모태가 된 곳이 」서당「이라 할 수 있다。조선의 중심 사상인 성리학의 형성과 확산에도 결정적인 역할을 하였다。하지만 개화기 신교육을 수용하면서 서당은 큰 위기를 맞기도 했으나' 시대가 요구하는 모습으로 적절히 변모해 가면서 문화를 이끄는 주체로서 자리매김해 왔다。

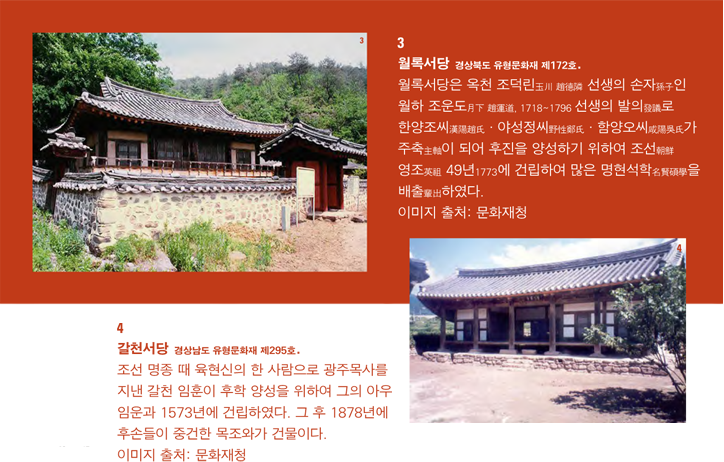

서당, 이제는 재평가되어야 할 때

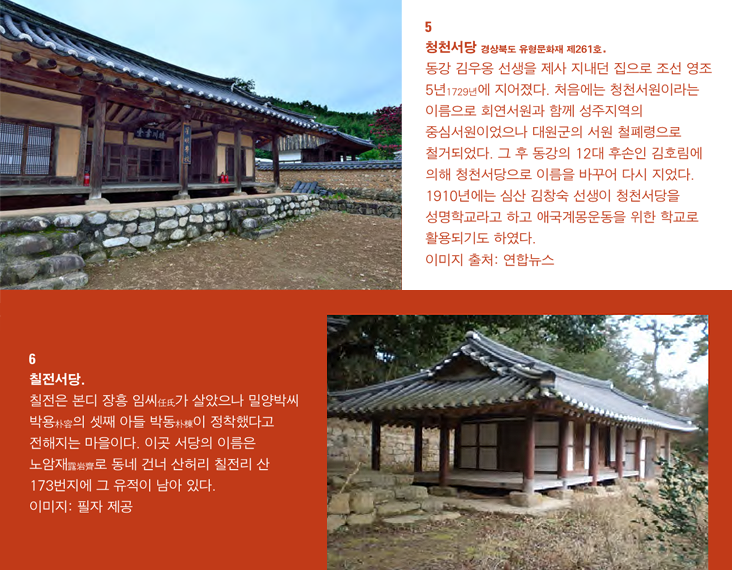

수년 전, 필자는 일본 교토에서 그곳의 한 원로 교수로부터 일본교육사에 관한 강의를 들은 적이 있다. 강의의 요지는 적어도 18세기말을 기점으로 하여 일본의 교육시스템과 관리체계가, 서유럽의 선진 국가와 비교하여도 손색이 없을 만큼 이미 세계적 수준에 진입하였다는 것이다.

그 주장의 근거는 우리의 서당과 성격이 유사한 ‘데라고야寺子屋’라는 서민교육기관의 존재였다. 당시 일본 전역에는 1만 개 이상의 초등교육기관이 도시와 농촌에 확산되었다는 것이다. 필자는 우리의 서당과 일본의 데라고야를 비교하는 것은 매우 흥미로운 연구주제가 될 수 있다는 점에서 궁금한 점 가운데 “그 분포와 확산 정도로 볼 때, 몇 호戶당 1개의 데라고야가 설립되었느냐”라고 질문하였다. 그는 잠시 추산하더니 300호에서 400호의 집들이 한 곳의 데라고야를 운영하였을 것으로 추정하였다. 이에 필자는 구례군 토지면의 사례를 들어 19세기 조선은 약 115호당 한 곳의 서당을 운영하였음을 설명하고, 동시에 산간벽지와 먼 도서지방의 어촌에서도 평민 대상의 서당이 활발하게 운영된 다양한 사례도 들었다.

그러나 우리는 개화기에 신교육을 수용하면서 서당을 폐기되어야 할 옛 학문舊學의 상징으로 치부하였다. 신식학교의 벽돌집 교사와 낡고 남루한 서당 풍경을 비교하며 은연중 조선교육의 후진성을 통박하였다. 독립신문이나 학회지에는 서당교육을 ‘마귀교육’이라 매도하는 논설도 나타난다. 신교육 수용 이후 서당 교육은 역사적 퇴행물이나 낡은 정신적 유산쯤으로 치부되었다. 서당에는 시대의 한계를 보여주는 요소가 잔존하지만 서당의 역사에 대해 진지하게 주목해 보면 그 흐름의 역동성과 다양성에 놀라움을 금치 못한다. 또한 조선사회 변화의 흐름과 조응하며 끊임없이 그 성격을 변모시켜 왔다. 우리는 ‘서당’이란 좁은 창구를 통하여 조선사회의 변화와 움직임을 예민하게 포착하며, 경제제도의 변화나 신분제의 변화 등 사회체제 변동에 가장 민감하게 반응하면서 운영된 점을 주목하게 된다. 또한 선비들은 출사 이전 서당에서 학문적 토대를 쌓고, 퇴관해서는 직접 서당을 건립하거나 운영에 참여하며 그 시대의 문화를 이끌었다. 예로 16세기 이후 초기 영남학파나 기호학파의 확산을 주도한 것은 서원보다는 오히려 서당이었다.

오늘날 우리가 서당을 주목해야 할 가장 큰 이유는 서당이 지닌 풍부한 인문적 자산인데, 서당이 지향하는 교육의 목표는 ‘인간됨’에 있었다. 즉 ‘사람다운 사람’을 만들기 위한 인간교육인 명륜明倫 교육에 초점을 맞추고 있었다. 17세기 이후 대부분의 서원과 향교가 제향의식에 몰두하고 강학 활동이 침체 과정을 겪은 데 반해 서당은 시종일관 교육활동에 전념하였다. 서당교육이 저급한 형태의 문자 교육에만 한정되었다는 것은 잘못된 편견이다. 서당은 설립 주도세력이나 각 마을이 처한 조건에 따라 초급의 문자 교육에서부터 심오한 성리철학을 강론하는 다양성을 지니고 있었다.

교육내용과 대상층을 폭넓게 아우르고 각 마을의 경제적 처지나 삶의 조건에 따라 그 내용과 형식을 달리하였다. 서당이 오랫동안 생명력을 유지할 수 있었던 이유는 공동체 내부의 자율적 질서와 철저히 함께 연동하면서 변화하였기 때문이다. 정순우, <서당의 사회사>, 태학사, 2014.

서당의 역사는 조선의 역사

조선조의 서당 기록에서는 그 연원을 고대의 <가숙당상家塾黨庠>에서 찾는 것이 일반적이다. 중국의 재미 사학자 이홍기李弘祺 교수는 ‘서당’의 명칭이 당唐에서 송초宋初에 이르기까지 사학私學에 대한 통칭이라고 생각하였다. 송초에는 대부분 ‘서당’이라는 말을 사용하여 ‘교학활동의 장소’를 범칭하였던 것으로 본다. 陳雯怡,,『由官學到書院』, 聯經 , 2004, 12쪽

다수의 교육사 연구자들은 고구려의 경당.堂에 서당의 기점을 두는데, 경당이 촌락 단위의 자생적 교육기관이었다는 것이다. 그러나 이 견해의 맹점은 삼대의 가숙당상과 고구려 경당의 사회적 역할이 서당의 것과 어떤 동질성을 갖는지 해명할 수 없다는 점이다. 귀족제 사회에서 나타난 경당을 과연 서당의 모태로 이해할 수 있는지는 좀 더 논의를 요한다. 또한 서긍徐兢의 <고려도경>을 근거로 12세기 초 고려시대 민간에 서당 형식의 교육기관이 많았다는 주장을 피력하나, 당시 교육 상황에 관한 자료가 절대적으로 부족한 상황에서, 추후 깊이 있는 논의를 할 필요가 있다.

실증적인 방법으로 서당의 기원을 찾는 와타나베는 선초의 재사학당齋舍學堂을 서당의 기원으로 보고渡部學, 前揭書, pp.139-144. 소위 안거 강학적安居 講學的, 서재적 서당書齋的 書堂으로 변모하였다고 주장하였다. 서재적 서당을 ‘재지 교육기능의 이조사회에의 준형태적 편입’상게서, p.157. 이라고 규정하고, 16세기 중엽에 이르러서는 서원체제적 서당으로, 17세기에는 향촌서당으로 변화하였다는 것이다. 필자는 여말선초의 학당私置學堂을 서당의 기원으로 보는 와타나베의 주장에 대해 원론적인 동의를 표한다. 그러나 서당이 본격적으로 체계를 갖추고 역사의 전면에 등장하기 시작한 것은 사림파가 전면적으로 대두하던 16세기와 맞물린다. 이 시기의 서당은 후일의 향촌서당과는 성격이 판이하게 다른 매우 높은 수준의 성리학을 강론하던 도학道學 서당이었다. 한편 임진·병자 양난 이후 향촌사회는 토지제도와 수취제도의 일대 변동을 통해 향촌사회의 재편성, 곧 교육문제와 직결되게 된다. 사족집단과 중앙정부가 기존의 향교와 서원 대신 서당을 향촌 교육의 수단으로 주목하는 것이 17세기 이후 조선조 교육의 특색이다.

18세기 후반 나타나는 가장 큰 변화는 동족부락이 서당 설립과 운영의 주체로서 재정적 기반 확보와 경제적 자활을 모색하는 것이다. 즉 동족부락은 서당의 운영을 위하여 문중 중심의 화수회나 서당계書堂契를 구성하고, 학전學田과 학름學.을 비치하기 위한 ‘서당수호절목書堂守護節目’을 마련하기도 한다. 보은報恩의 김해김씨 일문에서는 800여 석 규모의 의장義莊과 1,000여 권의 장서를 갖춘 묵장墨莊으로 서당교육을 지원하였다. 18·19세기의 촌락경제는 공동납公同納의 강화에 따른 동 중심의 수세收稅 제도를 추진시켜 나가던 시기로서 서당경제를 동약洞約이나 동계洞契 등과 연결시키는 노력은 자연스러운 현상이었다.

서당, 평민들의 희망으로 등장하다

18세기 후반기 이후 다수의 소농민小農民들이 서당운영의 새로운 주도세력으로 등장한다. 당시 이앙법의 확산과 농기구의 혁신, 수리시설의 대폭적 확충 등에 따른 생산력 향상과 소상품 생산 등 상품 경제적 요인 등이 전호의 경제적·인격적 자립기반이 되었다고 본다.

소농민층이 서당교육에 참여하는 데는 기존의 계조직을 원용한 서당계書堂契의 활용도 한몫하였다. 소농층으로서는 경제적 난제를 극복하는 방안이 계契 조직이었다. 서당계는 소농민들의 자립적 경제기반을 토대로 하여 그들 나름의 독자적 교육경제를 실현시켜 주는 것이었다고 이해된다. 미동서당美.書堂의 경우 그 운영 기금을 모으는 금고문金鼓文에는 농민들에게 ‘오직 한 말의 곡식, 한 꿰미의 돈, 한 바구니의 채소와 한 동이의 막걸리’를 요청할 정도로 상호 보조적인 운영을 하고 있다.

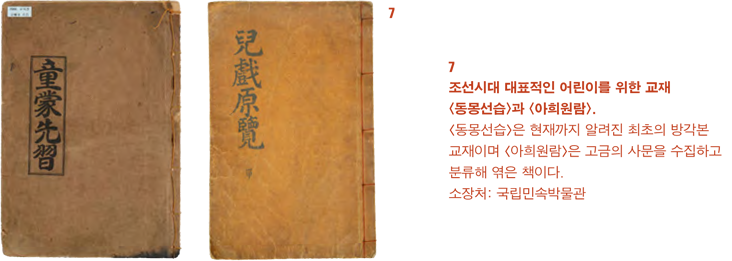

당시 상업성을 목적으로 하는 방각본坊刻本 교재가 경제적 부를 축적한 농촌지방에서 주로 매매되었음은 소농민이 교육주체로서 등장했음을 보여주는 증좌라 하겠다. 현재까지 알려진 최초의 방각본인 <동몽선습>이 효종 5년에 전주에서 나올 수 있던 것도 호남평야를 배경으로 한 소농민층의 성장과 밀접한 관련이 있으리라는 것이다.

신분제도의 흔들림은 교재의 구성에서도 약간의 변화를 가져 왔는데 신분제가 비교적 안정되었던 조선 중기까지는 신분에 따른 교육 수준의 구별이 비교적 엄격하게 지켜진 것으로 보인다. 서울을 중심으로 한 도회지에서는 상공인들의 자제를 전문적으로 교육하는 사례가 나타나기 시작하였다. 이들 서당에서는 일정한 월료月料를 책정하고, 이를 학생 개개인에게 배분하여 현금으로 받는 특이한 양식을 취하였다.

이들 도시 상공인을 대상으로 한 서당교육은 교재의 성격도 평민중심으로 구성함으로써 그 계층적 성격을 뚜렷이 하였다. <아희원람兒戱原覽>이 그 대표적 예라고 생각한다. <아희원람>은 사대부 중심의 <소학>류 교재 형식을 과감히 허물어 버리고 민간 유희, 민속, 민담, 국속國俗의 항목을 고금의 사문事文에서 필요한 내용을 가려 뽑아 엮었다.

또한 당시 상품화 추세를 보여주던 세책貰冊이나 출판업은 도시의 시정인 및 소농민층을 주요 대상으로 하고 있었고, 이는 교육 수혜층의 분화가 광범위하게 진행되고 있었음을 말해 주는 것이라고 본다. 서당은 이렇게 한국의 역사변화를 한 몸에 안고 그 성격을 시대에 맞게 변모시키면서 성장해 왔다.