참여/소식

국유정담

![고전 속 동물이야기 - 새[鳥] 문화문법(文化文法) 읽기](/jnrepo/cm_data/editorImage/201412/20141209100131.gif)

새[鳥]의 전통

고대인들은 동물의 형태론적 측면에서뿐만 아니라, 의미론적 측면에서도 조화를 이루면서 문화적 표상(表象)을 만들어 냈다. 이들 동물은 세계(世界)에 대한 표상을 표현하기 위한 기호(記號)이면서 동물 형상의 형태론적 속성을 통해 내용(內容)도 반영하고 있다. 유라시아 스텝의 유목민을 포함하는 고대의 민족들은 우주를 수직으로 위치하는 3개의 세계-상계(上界, 하늘), 중계(中界, 사람들이 사는 땅), 하계(下界, 지하)-로 구성된 것으로 이해하였다. 이 고대인들의 공간적 세계구조는 동물코드를 근간으로 하고 있다. 상계는 새, 중계는 굽동물, 하계는 물고기 및 파충류와 각각 연관시킨다. 새는 하늘을 날아다니는 상계(하늘)을 상징한다.

역사와 문화 속에서 날고 있는 오리

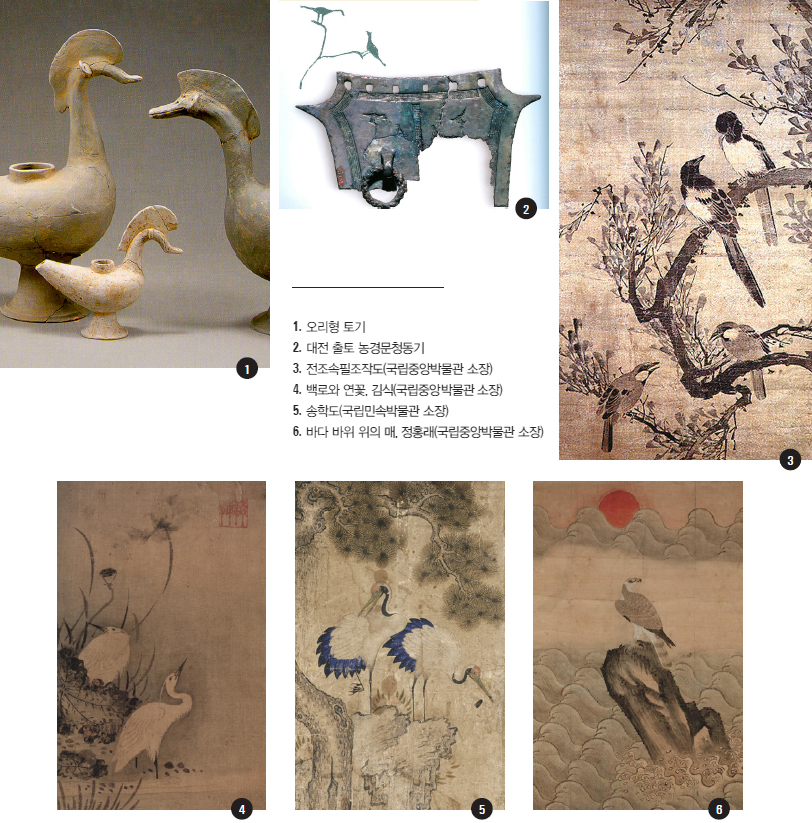

새는 고대부터 하늘과 땅을 자유롭게 날아오르는 영물로 여겨져 신화에 등장하는 예가 많다. 새 모양의 등장은 구석기시대의 청원 두루봉 유적, 신석기시대 농포동 유적 등에서 보이기 시작하여 삼한, 삼국시대에 이르면 구체적인 오리의 모습으로 나타난다.

오리는 천상과 지상, 수계와 지하계를 넘나드는 새이다. 오리는 하늘을 날고, 땅을 걸으며 물을 가른다 하여 천지수(天地水), 삼계(三界)를 내왕하는 영물로 우러름을 받아왔다. 천상의 신명과 통신하는 안테나인 솟대 위에 얹는 새가 오리인 것도 그 때문이다. 오리는 일상 생활용구로써의 용도보다는 종교적인 또는 제사적인 용도로 사용한 것으로 생각된다.

대전 괴정동에서 출토된 농경문청동의기(農耕文靑銅儀器)에는 새(오리) 두 마리가 나뭇가지에 앉아있다. 더불어 신라·가야지역 무덤에서 오리형토기(鴨形土器)가 여러 사례 출토되었다. 그리고 오늘날 마을 입구의 솟대 위의 오리는 장승과 함께 서서 잡귀잡신으로부터 마을을 지키고 있다. 3천 년 전 하늘에 제사를 지내는 청동의기에 새겨진 새는 아마 인간의 정성과 바램을 하늘의 신들에게 전하는 역할을 했을 것이다. 3, 4세기 무덤 속의 오리는 타계(他界)로 가는 부활한 영혼을 실어 나르고 안내자의 역할을 다했을 것이다. 현재도 아니 미래에도 오리는 천상의 신명과 통신하는 안테나인 솟대 위에 앉아 영매(靈媒)의 역할을 충실히 수행할 것이다.

영혼을 운반할 수 있는 동물, 신의 뜻을 전달할 수 있는 동물은 각 공간영역을 서로 넘나들 수 있는 능력이 있어야 한다. 새는 땅과 하늘을 자유롭게 날아다닌다. 사람은 오직 한 공간영역, 땅에서만 살 수 있는데 오리는 하늘, 땅, 물 등 모든 공간영역을 자유롭게 드나들 수 있다. 하늘을 날고, 땅에 걸고, 물에서 헤엄치는 오리의 생태적 다중성으로 속계와 영계를 드나드는 영매(靈媒) 또는 신

의 사자(使者)로, 이승과 저승의 영혼의 안내자로서 3천 년의 우리 역사와 문화 속에 오리는 당당히 날고 있다.

까치가 울면 반드시 반가운 손님이 온다?

까치는 높고 멀리 날아다니지 않고 언제나 사람들 주위에서 친근하게 지내는 새이다. 예로부터 까치가 울면 반가운 손님이나 소식이 온다고 했다. 실제로 까치는 텃새로 굉장히 영리한 새라고 한다. 자기 영역 안으로 낯선 존재가 있으면 경계를 하느라고 “깍깍깍”울어댄다. 한적한 시골에서 시집간 딸이나 객지 나간 자식들 같이 반가운 손님이 오면, 또는 반가운 소식을 전하는 우체부가 마을 안으로 오면 제일 먼저 인식하고 까치는 깍깍 운다. 그러니 까치가 울면 반가운 사람이나 소식이 온다는 말이다.“까치까치 설날은 어저께고요 우리우리 설날은 오늘이에요”라는 동요가 있다. 섣달 그믐날은 객지에 나간 반가운 사람들이 설맞이를 위해 고향으로 가장 많이 돌아오는 날이다. 까치는 자기영역 안에 낯선 존재의 출현으로 쉴새없이 지져귀는 날이 바로 섣달 그믐날이고 그래서 까치설날은 어저께가 된다.

한편 까치는 서낭신의 심부름꾼으로, 신의 뜻을 전하는 영물로 인식되기도 했다. 까마귀는 긍정과 부정 이미지가 공존한다. 『본초강목』에 북쪽 나라들에서는 까마귀를 좋아하고 까치를 싫어하는데 남쪽 나라들에서는 까치를 좋아하고 까마귀를 싫어한다 했다. 희랍신화에서 까마귀는 제가 세상에서 가장 아름답다고 오만을 부리다가 제우스신의 노여움을 사 검은 새가 됐다고 한다. 고구려에서는 까마귀가 하늘에 계시는 천제 사이를 오가는 신성한 새로 태양조(三足烏)로 신비의 새였다. 까마귀는 태어나 60일 동안은 어미가 먹이지만 자란 후 60일 동안은 어미를 먹이는 반포(反哺)를 한다 하여 ‘새 중의 증자’로 우러렀다. 동물로 하여금 인간사회를 성토하는 개화기 소설들에 까마귀로 하여금 인간의 불효를 규탄시킨 것도 그 때문이다. 이처럼 까치와 까마귀는 신성시, 영물시하는 측면보다는 일상생활 속의 친근한 새이다.

새의 문화문법 읽기

원앙, 봉황, 기러기, 학, 백로, 공작, 꿩, 매, 독수리 등은 홀로, 한 쌍으로, 혹은 무리를 지어 꽃과 나무에 날아든다. 그것도 그냥 막 날아든 것이 아니라 나름의 ‘새의 문화문법’을 가지고 둥지를 틀었다 새의 문화문법 읽기이란 어떤 새가 문화 속으로 날아들 때 그 수가 몇 마리인지, 무슨 꽃과 나무와짝하며, 어느 공간에서 어떤 상징적 의미를 띠는지를 읽는 작업이다.

- 글˚천진기 (국립민속박물관장/문학박사) -