참여/소식

국유정담

현재 조선시대의 무예 관련 재현행사는 경복궁 수문장 교대의 식·광화문 파수의식 그리고 궁궐호위군 사열의식인 첩종(疊鐘) 등으로, 경복궁 근정전 및 흥례문·광화문 일원에서 시행되고 있다. 이 행사들은 조선전기에 초점을 맞추어 당시 오위의 군 사들이 시행했던 임무와 역할을 절차에 따라 재현하는데, 오늘 날의 시각으로 현대화하여 하나의 문화유산 콘텐츠로써 대중들 에게 선보이고 있다. 이러한 전통문화를 계승하는 문화유산 콘 텐츠는 문화상품 이전에 또 하나의 문화가치를 창출하는 대안 이다.

이 중 ‘첩종(疊鐘)’은 『경국대전』 권4(병전 첩종조)에 어전(御前) 사열(査閱) 및 비상대기에 사용했던 큰 종이라 기록되어 있으며, ‘첩종(疊鐘)의식’ 이란 국왕의 명령으로 궁궐에 입직한 군사뿐 아 니라 문무백관과 중앙군인 오위의 병사들까지 모두 집합해 군 사 점검을 받는 사열의식을 말한다. 이는 평상시 비상훈련 대비 와 실제 비상시에 왕권을 신속히 보호하고 국가의 안위를 지키 려는 조치에서 시행되었다. 재현행사에서는 첩종 종소리에 따 라 궁궐 호위군의 어전 사열과 조선전기 궁궐 호위군 편제에 의 한 오위군(五衛軍)의 주요 진법의 전술훈련 모습, 무예 시범 등 을 시연한다.

이러한 재현행사에 가장 많은 비중을 차지하는 것은 칼을 사용 하는 도검무예이다. 도검무예는 16세기 임진왜란을 기점으로 조 선의 훈련도감에 최초로 수용되어 어영청, 금위영 등 도성을 지키는 삼군문과 북한산성과 남한산성을 지키는 총융청과 수어청 그리고 정조의 친위군영인 장용영에 단계적으로 보급되면서 18 세기를 기점으로 군영에 정착·보급되어 군사들에게 다양하게 전수되었다.

16세기 임진왜란 중에는 명나라 척계광이 저술한 『기효신서』를 토대로 1598년(선조 31) 한교가 『무예제보』를 저술하여 장도(長 刀)와 등패(藤牌)의 도검무예가 실렸다. 특히 장도(쌍수도)로 불 리는 왜의 대표적인 도검무예를 수록하여 왜에 대한 방어를 강 화하였다. 1610년(광해군 2)에 저술된 『무예제보번역속집』에는 청룡언월도(靑龍偃月刀), 협도곤(挾刀棍), 왜검(倭劍) 등 3기가 추가되었다. 이 도검무예들은 보군과 함께 마군을 효과적으로 방어할 수 있는 장점이 있다. 이 중 왜검기법은 임진왜란 이후 조선에 투항한 여여문(呂汝文)과 산소우(山所于) 등의 항왜병을 통하여 교습되었고, 아동대를 편성하여 살수 중에서 왜검을 습 득하게 하였다. 이후 무관 김체건(金體乾)은 국내의 동래왜관과 국외의 일본 통신사행을 통해 배워온 왜검기법을 체계적으로 정 리하여 군사들에게 전수하면서 점차 정착되었다.

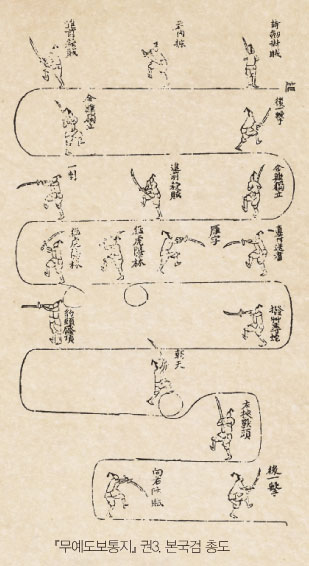

18세기 도검무예는 정조대 편찬된 『무예도보통지』 권2에 실려 있는 쌍수도(雙手刀), 예도(銳刀), 왜검(倭劍), 왜검교전(倭劍交 戰)의 4기와 권3에 실려 있는 제독검(提督劍), 본국검(本國劍), 쌍검(雙劍), 월도(月刀), 협도(挾刀), 등패(藤牌)의 6기 등 보군이 사용하는 도검무예 10기로 정리되었다. 정조대 도검무예는 조선, 명, 왜 등 동북아시아 삼국의 도검형 태를 금식(今式), 화식(華式), 왜식(倭式) 으로 구분하였다. 도검무예는 쌍수도, 예 도, 왜검, 왜검교전, 제독검, 본국검, 쌍검, 등패 등으로 구분했지만, 실제 도검기법을 재현할 때에는 모두 동일하게 요도를 공통 으로 가지고 시행하였다.

도검무예에 나오는 ‘세’를 기준으로 공격과 방어, 공방의 세 가지 기법으로 구분하여 그 10기의 특성을 살펴보면, 예도, 왜검의 토유류(土由流)·운광류(運光流)·유피류 (柳彼流), 본국검, 월도, 협도, 등패는 공격 위주의 기법, 쌍수도와 쌍검은 방어 위주 의 기법이었다. 공격과 방어가 동시에 이 루어지는 공방기법은 왜검의 천유류(千柳 流), 왜검교전, 제독검 등 이었다.

또한 『만기요람』 중순에서는 왜검교전수가 예도와 협도를, 예도와 협도수가 왜검교전수를 중복해서 응시할 수 없다는 특징이 있었다. 이는 군사들이 여러 종류의 도검무예를 전체적으로 훈련하기보다는 1인 1기의 전문화 된 도검무예 지식과 실기를 체계적으로 훈련하여 그 분야의 전문가가 될 수 있도록 배 려한 제도라 볼 수 있다. 조선은 임진왜란을 통해 도검무예가 근 접전에서 가장 효율성이 높다는 실상을 파악하였고, 마침내 도검 무예의 검술을 수용하고, 법전에 시험과목으로 선정하는 등 도검무예를 정착시켜 나갔다.

18세기 이후 도검무예가 갖는 의의는 정조대 편찬된 『무예도보통지』에 실려 있는 24기가 어 영청, 장용영의 군사들에게 전체적으로 보급 되었다는 점이다. 특히 어영청 군사들에게 도 검무예가 보급되고 전수된 것은 1인 1기의 도 검무예 군사들을 배출하려는 군영의 의도와 군사들이 포상을 통한 경제적인 이익을 함께 받을 수 있다는 점이 도검무예를 선호하게 되 었다고 볼 수 있다.

이처럼 도검무예는 제도적으로 중앙의 군사들 에게 보급될 수 있는 발판을 마련해 주었으 며, 『어영청중순등록』, 『장용영고사』 등의 군 영등록을 통해 어영청과 장용영의 군사들에 게 실제적으로 용검, 평검, 제독검, 예도, 협 도, 등패, 신검, 본국검, 왜검, 왜검교전, 쌍 검 등의 도검무예가 전수·보급되었음을 알 수 있었다.

조선후기 도검무예가 갖는 의의는 군사무예 에서 개인무예로 전환된다는 점에서 찾을 수 있다. 마상무예 6기를 제외한 보군이 사용하 는 도검무예가 갖는 위상은 『무예도보통지』에 실려 있는 18기 중 10기를 차지하는 높은 점 유율에서 드러났다. 더불어 도검무예를 활성 화하기 위하여 법제도적인 장치와 군영의 군 사들에게 다양한 도검무예를 습득할 기회를 제공함으로써 1인 1기의 도검무예에 대한 전 문적인 살수 양성을 위한 환경을 조성하였다 고 볼 수 있다.

조선시대의 무예 관련 재현행사에 공연콘텐 츠로 시범을 보이는 『무예도보통지』의 무예들 은 우리의 전통무예를 홍보하는 무형의 전통문화유산이다. 이러 한 무형의 전통문화유산을 보존하고 발전시키기 위해서는 무엇보 다도 택견처럼 전승체계를 갖출 수 있는 인간문화재와 종목 지정 이 필요하다. 이를 통해 국가에서 체계적으로 조선시대의 무예를 관리하고 보존하는 시스템이 갖추어질 때 우리의 전통무예는 더 욱 빛을 발할 수 있을 것이다.

- 글˚곽낙현 (한국학중앙연구원 자료정보화실 전임연구원 / 한국무예사 전공)-