참여/소식

국유정담

삿갓에 도롱이 입고 세우중에 호미 메고

산전을 흩매다가 녹음에 누웠으니

목동이 우양을 몰아 잠든 나를 깨와다

유명한 시조집 『청구영언』에 실려 있는 김굉필(1454-1504)의 시조이다. 무오사화에 연루되어 귀양살이를 하는 동안 번뇌 가운

데 한가로운 전원의 삶을 읊은 시조이다. 이 시조에서 주목하는 것은 삿갓, 도롱이이다. 삿갓은 쓰고 도롱이는 입는 것인데, 이

들은 삶의 지혜가 담긴 여름 생활필수품이기 때문이다. 여름철 삶을 힘들게 하는 것은 장마와 무더위이다. 이를 어떻게 감내하

고 무사히 넘길 수 있을까 하는 뜻에서 고안된 선조들의 발명품이 바로 시조에 등장하는 삿갓과 도롱이다.

비가 올 때 유용한 생활필수품들

삿갓은 비나 햇빛을 막는 데 쓰는 갓의 일종이다. 흔히 ‘김삿갓’으로 널리 알려진 김병연이 조부 김익순의 일로 해를 보지 않는다는 뜻으로 쓴 것이 바로 삿갓이다. 삿갓은 가늘게 쪼갠 대오리를 엮어 만드는데, 중심 살대 3개와 6개의 모서리로 이루어진다. 햇빛을 피하기에도 적당 하지만, 비를 피하는 데 그야말로 안성맞춤이다. 김굉필의 시조에 등장할 만큼 비 오는 날에도 일을 해야 하는 바쁜 농부들의 필수품이다.

도롱이는 무엇인가. 도롱이는 일종의 비옷이다. 한자로 녹사의(綠蓑衣)라고 하고, 줄여서 사의라 하는데, 짚이나 띠로 엮어 허리나 어깨에 걸쳐 두르는 수방 용품이다. 도롱이의 안쪽은 엮고 겉은 줄거리로 드리워 끝이 너털너털 하게 만들기 때문에 비를 맞아도 빗물이 안으로 스며들지 않고 곧바로 흘러내린다. 다소 무거운 것이 흠이나 비를 막기에는 제격이다. 특히 안쪽에는 어깨끈걸이 두 개를 달아 도롱이가 흘러내리지 않도록 했다.

같은 도롱이지만 지역마다 부르는 이름을 달리한다. ‘도롱옷’이라고도 했지만 도랭이, 드렁이, 도링이, 되랭이, 되롱이, 되롱 등 서로 통할까 싶은 만큼 다양한 지역어를 썼다. 그만큼 많은 지역에서 도롱이를 입었다는 것인데, 이렇게 되면 여름용 방수용품으로 단연 일등품이 아닌가 한다.

조선시대에 남성들이 갓을 쓰는 것은 격식에 맞게 차려입고 매무시를 바르게 하는 가장 보편적인 옷차림이다. 그러나 갓으로는 비를 피할 수 없다는 단점이 있다. 말총으로 엮은 갓은 그저 의관 정제용일 뿐이다. 이를 보완한 것이 바로 ‘갈모’이다. 갈모는 비가 올 때 갓 위에 쓴다해서 우모(雨帽)라 부른다. 갓 위에 덮어쓰는 형태이기 때문에 고깔과 비슷하게 생겼고, 갓을 눌러 갓이 쭈그러지는 일이 없도록 그다지 무겁지 않은 재료인 한지로 만들었다. 비가 올 때 쓰는 것이므로 갈모가 비에 젖지 않아야 하고, 빗물이 스며들지 않아야 한다. 이를 위해 한지에 기름을 먹이거나 옻칠을 해서 방수성을 높였다. 또 비가 오지 않을 때에는 접어서 간편하게 가지고 다닐 수 있도록 주름을 넣어, 비가 그치면 접어 품에 넣었다.

삿갓과 도롱이 외에도 잠방이가 있다. “삿갓 쓰고 도롱이 띠고 잠방이 입고…….”라는 속요처럼 잠방이는 또 다른 여름용품이

다. 잠방이는 가랑이가 무릎까지 내려오게 지은 짧은 홑고의인데, 여름철의 일복으로 많이 입었다. 잠방이라는 말은 고려 때의

시인 이규보(李奎報)의 시에도 나온다.

퇴근하여 아무 일 없으니, 적막하기 고촌 같구나.

머리엔 녹태책(鹿貽幘)을 비스듬히 쓰고, 몸에는 독비곤(犢鼻褌)을 입었네.

이 가운데 ‘독비곤’이 바로 잠방이를 가리키는데 여름철의 무더위를 쫓을 수 있고 일하는 데에도 간편한 복장인지라 여름 한 철의 하의로서 제격이었다. 고관이었던 이규보가 이런 잠방이를 입었다 하니 잠방이는 신분의 높고 낮음을 떠나 두루 애용했음을 알 수 있다. 조선시대에 들어와서는 흔히 농민들의 노동복으로 쓰였고, 주로 베로 지어 입었다. 김홍도의 풍속도 화첩 중에 논갈이하는 그림(국립중앙박물관소장, 22.7×27㎝, 보물 제527호)이 있는데. 한 사내가 가랑이가 무릎까지 내려온 짧은 잠방이를 입고 일을 하고 있다. 긴 바지일 경우 바짓가랑이를 접어야 하는 수고를 해야 하는데, 이를 없애고 몸놀림을 자유롭게 하려는 뜻에서 잠방이를 입은 것이다.

비가 오면 땅이 질어 걷기가 불편하기 마련이다. 이를 위해 고안된 신발이 나막신이다. 흔히 나무신이라 하고, 한자로 목극(木屐), 목리(木履), 목혜(木鞋)라 했다. 나막신은 통나무를 파서 만들고 앞뒤에 높은 굽을 단 신발이다. 걷는 데 불편하지만, 비가 오는 날이나 진 땅을 밟는 데에는 제격이었다. 아동용 나막신이 있는 것으로 보아 어른이나 아이까지 두루 썼음을 알 수 있다.

바닥의 통굽을 ‘八ʼ자 형태로 만들어 미끄러지는 것을 방지했고, 신코를 위로 솟아 올려 비나 흙이 들어오는 것을 막았다. 다만 나막신의 크기가 발 크기에 꼭 맞아야 하기 때문에 발이 날로 커 가는 아이들에게는 불편함이 있었다. 그러나 어쩌랴, 이나마 비를 피하고 진땅을 걷는 데에는 더할 나위 없는 용품이었으니 말이다.

더위를 이기려는 여름나기 용품들

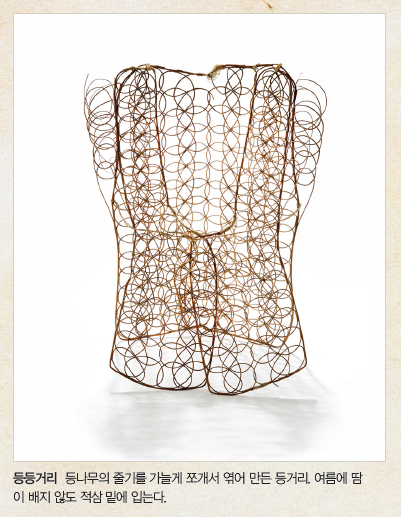

여름철 나기의 이야기를 하면서 빼놓을 수 없는 것이 죽부인, 등토시, 등등거리, 부채 등이다. 삿갓이니 도롱이니 하는 것은 장마 대비용품인 데 비해 이들은 더위를 피하기 위해 고안된 지혜의 산물이기 때문이다.

죽부인은 말 그대로 ‘대나무 부인’이다. 가늘게 자른 대오리를 길고 둥글게 얼기설기 엮어 만든 제품인데, 낮잠을 자거나 열대야가 지속되는 밤에 끼고 자는 도구이다. 부인처럼 끼고 잔다 해서 붙여진 이름이며, 한자로 죽궤(竹几)라 한다. 죽부인의 틈새를 통해 시원한 바람을 맞을 수 있어 결과적으로 쾌적한 잠자리를 가질 수 있다. 죽부인은 말 그대로 ‘부인’이기 때문에 남에게 빌려주지 않는 게 일반적이다.

이뿐이랴, 바람을 일으켜 더위를 쫓는 부채야말로 가장 보편적인 여름나기 용품이다. 부채는 민족마다 다르고 문화별로도 다양하다. 아마도 인류가 만들어낸 최대의 공통 유산이 아닌가 한다. 생김새로 볼 때, 둥근 형태의 방구부채와 접었다 펼칠 수 있는 쥘부채가 있다. 재료별로는 깃털, 나뭇잎이나 나무껍질, 종이, 비단 등 바람을 일으킬 수 있는 온갖 것을 재료로 삼아 부채를 만들어 썼다. 이 가운데 가장 주목할 만한 것은 우리만의 것이라 할 수 있는 ‘접부채’이다.

송나라 휘종 때 서긍(徐兢)은 고려의 국신사(國信使) 일행으로 왔는데, 그는 송도에서 보고 들은 것을 그림과 함께 『선화봉사 고려도경』이라는 책을 펴냈다. 이 책에는 “고려인들은 한겨울에도 부채를 들고 다니는데, 접었다 폈다 하는 신기한 것이다.”고 적고 있다. 꽤 인상적이었다는 뜻인데, ‘한겨울에도 부채를 들고 다녔다.’는 것으로 보아 접부채는 선풍용뿐만 아니라 멋을 부리는 호사치레 구실을 했던 것 같다. 사신의 입장에서 볼 때 다른 나라의 낯선 풍습에 주목하기 마련인데, 서긍이 접부채를 기록한 것은 이런 접부채가 중국에는 없었기 때문이다. 실제로 중국 사신들은 고려에 올 적마다 서화를 넣은 접부채를 얻는 것을 큰기쁨으로 삼았고, 고려행 사신들에게 접부채를 선물로 사달라고 청탁하기도 했다. 이쯤 되면 우리의 접부채야말로 우리의 독창적 발명품이라 해도 지나치지 않다.

부채의 쓰임새는 더위를 쫓는 데만 있는 것은 아니다. 파리나 모기를 쫓는 데 쓰이기도 하고, 햇빛을 가리는 데에도 쓰였다. 또 멋을 내는 데 쓰기도 했고, 소리꾼의 공연도구와 무당의 무구로 쓰였다. 소리꾼이 소리를 할 때나 무당이 굿을 할 때 으레 접부채를 접었다 폈다 하면서 여러 장면을 극대화한다. 이처럼 부채야말로 여러 쓰임새를 가진 다용도 용품이었다.

기상 예측에 의하면, 올해도 퍽 더울 것 같다. 너나없이 선풍기나 에어컨에 의지하기 일쑤인 이 여름철에 등토시와 등등거리를 입고, 접부채 하나를 마련하여 더위를 쫓는다면, 그리고 죽부인으로 열대야를 달랜다면 더할 나위 없는 여름나기가 될 성싶다.

새삼 선인들의 지혜로운 삶이 그립다. (사진 : 국립민속박물관 소장)

- 글˚장장식 (국립민속박물관 학예연구관, 문학박사) -