참여/소식

국유정담

방아는 곡식에 충격을 주어 곡식의 알갱이끼리 또는 알갱이와 연장 사이의 마찰력을 이용하는 도구로 절구·디딜방아·물레방아 등이 있다. 또 서로 반대방향으로 운동하는 도구를 만들어 물체 사이에 곡식을 넣어 벗기거나 부수는 맷돌·연자매가 있다.

최초의 방아는 신석기 시대에 나타나는 ‘돌공이’에서 시작되어 ‘돌확’으로 개선되었다. 이후 삼국시대에 이르러 절구와 같은 모양을 갖추었고, 나아가 지레의 원리를 이용한 디딜방아, 물의 힘을 이용한 물레방아로 발전하였다.

우리의 전래 동화 중 어렸을 때 할아버지께서 들려주신 달나라에 사는 옥토끼와 절구의 이야기는 언제나 정겹기만 하다. 토끼가 방아 찧던 ‘절구’는 곡식을 찧거나 양념을 빻을 때 또는 메주와 떡을 칠 때에 쓰는 기구이다. 이것 또한 마찰력과 충격력을 이용해 쓿거나 빻는 원리이다.

절구는 곡물을 넣는 절구통과 충격을 가하는 공이로 이루어져 있는데, 절구통의 재료에 따라 공이의 재료를 달리하기도 하였다. 나무절구에는 나무공이를 쓰지만, 돌절구나 무쇠절구에는 돌공이, 무쇠공이를 쓰기 때문에 재료와 일의 분량에 따른 일의 효율성을 배려하였음을 알 수 있다. 예를 들어, 벼 한 말을 찧는데 나무절구에 나무공이는 한 시간 정도 걸리는 데 비하여 돌공이는 반 시간 정도 걸린다. 절구를 사용하면, 하루에 두 사람이 1가마 정도의 매조미쌀[현미(玄米)]을 쌀[백미(白米)]로 쓿었다.

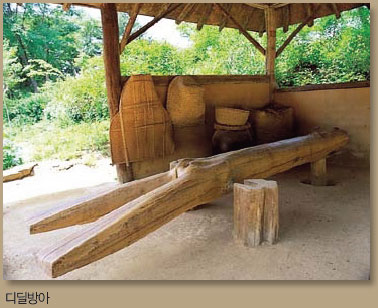

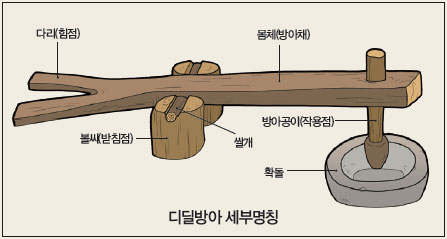

디딜방아에는 힘점인 다리, 받침점인 볼씨, 작용점인 방앗공이로 구성되어 있는데, 사람이 눌러 주는 힘점과 받침점의 사이가 지렛대와는 다르게 만든다. 디딜방아는 힘점과 받침점의 사이가 짧아 많은 힘이 들어서 비효율적으로 보일 수 있다. 그러나 공이가 올라가는 높이가 지렛대보다 훨씬 높고 기므로 공이가 떨어지면서 곡식을 빻을 때 몇 배의 에너지를 얻을 수 있는 장점이 있다.

맷돌은 곡식을 압착하고 비벼서 껍질을 까거나 갈아서 가루로 만들 때 쓰는 기구이다. 위짝에 암쇠를, 아래짝 한가운데에 수쇠를 끼워 고정하고, 위짝에 ㄴ자 형의 손잡이(어처구니)를 끼워 돌리는 형태이다.

소나 말 등 가축의 힘을 이용하여 베벨 기어와 원운동의 원리를 접목한 연자매는 역학적으로 매우 합리적으로 고안되었다. 연자매는 윗돌에 패여 있는 홈에 곡물이 맞물리면서 껍질이 벗겨지는 방식인데, 연자매 또한 식물성 물질을 변질 없이 가공하는 독특한 도구이다.

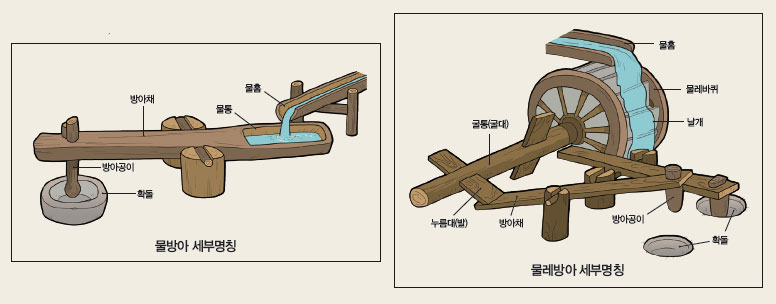

물레방아의 기술적 제원을 살펴보자. 물레바퀴의 크기는 직경 220∼489㎝, 폭 75∼115㎝이다. 물의 양, 설치 장소에 따라 알맞게 변형되어 사용되는데, 직경 330㎝, 폭 100㎝인 것이 표준형이다. 물레바퀴까지의 낙차 거리는10~30㎝까지이다. 물레바퀴의 크기와 낙차 거리에 따라 회전 속도는 1분에 18회에서 25회이다. 이 회전 운동에서 8~10마력(10~13㎾)의 힘이 생겨 한 가마니의 벼를 찧는데 25분에서 40분이 소요된다. 찧는 정도나 균일함은 현대식 정 미 기계에 못지않다.

표준형 물레방아에 이용되고 있는 유량(流量)은 초당 320리터 정도이다. 물레방아가 최대 출력을 낼 수 있도록 물레바퀴의 날개 수는 32개, 그 각도는 25°,날개 길이는 400㎜로 한 것이 가장 효율이 높고 경제적이라고 분석되고 있다. 물레방아에는 자연의 위치 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 에너지 전환 원리, 회전 운동을 직선 운동으로 전환하는 기어의 원리가 있으며, 직선 운동을 상하 운동으로 바꾸는 캠과 캠축의 원리가 들어 있다. 물레방아에서 캠의 역할은 방아눌림목이며, 캠 폴로어는 방아다리가 된다. 방아눌림목이 일정한 간격으로 방아다리를 눌러 주는 것인데, 다시 말하면, 캠인 방아눌림목이 돌면서 정확한 시간에 정확한 높이로 일정하게 캠 폴로어인 방아다리를 움직이는 역할을 하는 것이다. 물레방아가 가지고 있는 과학 기술의 원리는 자동차 엔진, 발전소의 터빈을 비롯한 현대 동력 장치의 뿌리가 되고 있다.

- 글˚윤용현 (국립중앙과학관 교육문화과장) -