자료/연구

국가유산이야기

1932. 11. 21 ~ 2018. 1. 20 | 보유자 인정: 1993년 7월 5일

국가무형유산 백동연죽장

Master Artisan of Cupro-nickel and bamboo tobacco pipe-making skill Holder

할아버지가 / 담뱃대를 물고 / 들에 나가시니,

궂은 날도 / 곱게 개이고,

할아버지가 / 도롱이를 입고 / 들에 나가시니,

가문 날도 / 비가 오시네.

- 정지용 시인의 <할아버지>

호랑이 담배피던 시절의 담뱃대, 백동연죽

백동연죽(白銅煙竹)은 백동으로 만든 담뱃대를 말한다. 백동담뱃대를 만드는 기술을 가진 사람을 백동연죽장이라고 하는데 담뱃대를 만들기 시작한 것은 임진왜란 후 일본에서 담배가 전래되면서부터라고 알려져 있다. 영조대의 학자인 백규창은 “대체로 남초(南草)는 본시 섬 오랑캐의 요망스런 풀이다. 임진왜란 때 처음 우리나라에 들어왔는데, 일찍이 없던 풀이다. (승정원일기 영조,10년 1월 11일)”라고 하였다. 이수광의 『지봉유설』(1614년 편찬)에 나타난 기록으로 보아 1614년 이전에 전래되었음을 짐작할 수 있고, 『인조실록』에는 담배가 1616년 내지 1617년에 전래되어 1621년 내지 1622년에 성행하였다고 기록되어 있다. 문헌 사이에 다소의 차이가 있기는 하지만, 이러한 기록 등으로 보아 담배가 우리나라에 전래된 시기는 1610년대에 일본에서 전래되었음을 추정할 수 있다. 담배가 널리 보급되었다는 것은 담배를 피우기 위한 도구 역시 그 수요가 많았음을 의미한다.

담뱃대는 한자로 연죽(煙竹)이라 표기하며, 다른 말로 연배(煙盃), 연관(煙管)이라고 칭한다. 전래되었을 당시 담배는 특수충의 기호품이었으면서도 담뱃대를 만드는 장인이 경공장에 포함되어 있지 않고 오히려 대일 무역의 관문이던 동래가 전통적인 명산지였다. 담뱃대의 백동 제품은 주물이 아니고 단조로 이루어진다. 쇠를 두드려 종잇장같이 펴서 땜질해 만든다. 그 기능상으로 보더라도 구리를 비롯하여 방짜쇠, 백동, 오동 등이 모두 단조 기술의 일관된 작업이어서 이 분야의 장인은 은방(銀房)일을 겸하는 경우조차 적지 않을 만큼 금속의 세공 기술에 속한다. 그러므로 담뱃대라 하면 백동제라야 되는 것처럼 관습화된 것은 시대적인 추세이기도 하였지만 기능의 연관성에 기인한다 하겠다.

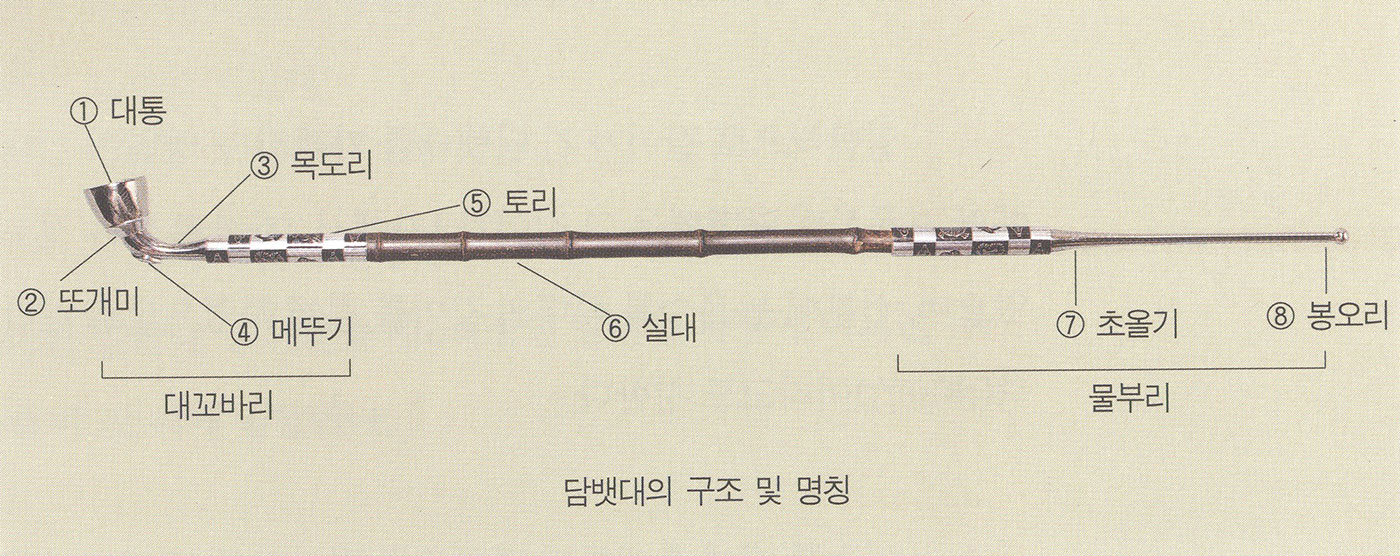

조선시대에는 담뱃대의 길이가 긴 장죽(長竹)이 유행했으며, 담뱃대 표면에 금·은·동·백동 등으로 장식한 것을 권위의 상징으로 여기기도 하였다. 이러한 길이가 길고 화려하게 장식된 담뱃대는 대체로 양반이 사용했으며, 평민 이하의 계층에서는 길이가 짧은 곰방대를 사용하였다. 담뱃대의 구조는 입에 물고 연기를 빨아들이는 물부리와 담배를 담아 태우는 대꼬바리, 그리고 그것을 잇는 가는 대나무 설대 세 부분으로 구성된다. 대꼬바리는 열을 받는 부분으로 구조상 파손되기 쉬워 구리, 놋쇠, 백동과 같은 금속으로 만든다. 간혹 사기제품도 볼 수 있으나 극히 드문 예이다. 물부리는 쇠붙이뿐만 아니라 옥, 상아, 쇠뿔 등 여러 가지 재료를 자유롭게 사용한다. 우리의 담뱃대는 1894년 이후 정부의 개화정책 속에서 장죽에 대한 규제나 단발령의 실시 등으로 영향을 받기 시작하여 궐련의 수요가 증가하고 이에 따라 담뱃대의 사용이 줄어들었으며, 특히 일제의 식민지 경영을 위한 재정확보의 측면에서 1921년 실시된 연초전매제로 연죽의 제작은 더욱 감소하게 되었다. 그리하여 1930년대에는 일제시기 경성의 도시 풍경에서조차 장죽은 점차 진귀한 모습이 되었다. 더군다나 태평양전쟁을 치르면서 담뱃대의 주재료인 각종 금속재료가 주요 공출대상이 되어 쇠퇴의 길로 접어들게 된다. 오늘날 연죽을 제작하는 장인은 그리 많지 않으며 오늘날까지 전승되고 있는 지역은 전북 남원과 경기도 안성지방이다.

담뱃대의 명칭

담뱃대의 종류

민죽(민담뱃대) : 백동만 가지고 장식없이 만든 담뱃대. 일반 서민용으로 애용되었는데 장날 좌판에 벌여 놓고 팔던 담뱃대의 대부분이 이에 해당한다.

문자죽 : 토리 부분에 문자(文字)가 장식된 담뱃대. 희(囍, 수복(壽福), 만(滿), 수복강령(壽 福康寧) 등의 문자를 많이 사용하며, 장식되는 문자에 따라 희문죽(囍紋竹), 수복 죽(壽福竹), 만자문(滿字紋竹) 등으로 나뉜다.

별죽 : 무늬를 꽃의 개념에 비유하여 ‘꽃대’라고도 하는데, 보통 토리 부분에 구리나 은, 오동 등으로 상감을 하였다. 문야의 종류에 따라 송학죽, 쌍학죽, 태극죽, 뇌문죽 등 으로 나뉜다.

은파란죽 : 또개미나 토리 부분에 은파란을 입혀 화려하게 치장한 담뱃대

방대 : 목도리 부분에 받침대가 달린 담뱃대

육모죽 : 토리 부분이 원통형이 아니고 육각으로 되어 있는 담뱃대 봉산탈춤 6과장인 양반 춤 과장에 나오는 ‘육모깍지’가 이에 해당한다.

임앵죽 : 자레기 부분을 모가 지게 만든 담뱃대

고달대 : 토리를 별도로 만들어 목도리와 초올기에 끼운 담뱃대

미꾸리죽 : 고달대와는 달리 토리를 별도로 만들지 않고, 물부리와 목도리를 길게 빼서 만 든 담뱃대

북죽 : 토리 부분이 짧고 각이 졌으며, 각 면에 꽃이나 글자 등의 무늬가 조각되어 상감된 담뱃대

장죽 : 일반적으로 길이가 긴 담뱃대로 신분이 높을수록 설대의 길이를 길게 하였으므로 양반죽이라고도 하였다. 양반이 실내에서 사용하던 담뱃대는 길이가 1자에서 2자 정도 였다.

행죽 : 외출할 때에 휴대하기 편하도록 길이가 짧고 자그마하게 만든 담뱃대

객죽 : 손님 접대용으로 만든 담뱃대로 흡연이 일반화되면서 행세하는 집에서는 손님이 오 면 주안상이 마련되기 전까지 담배를 권하였는데 손님 접대용 담뱃대를 따로 두고 대접하였다.

70년을 넘게 걸어온 외길 인생, 백동연죽장 황영보 선생

국가무형유산 백동연죽장 기능보유자인 황영보 선생은 1932년 11월 21일 남원군 남원읍 왕정리에서 부친 황용구 선생과 모친 조정임 여사 사이에 2남 2녀 중 장남으로 태어났다. 고향인 왕정리는 마을 전체가 담뱃대를 제작하던 곳으로 생산이 왕성하던 때에는 마을 전체 70호 가구 중에서 50호 이상이 담뱃대 제작 일에 종사할 정도였다. 선생의 집안 역시 담뱃대를 제작하고 있었는데 조부인 황찬서 선생 때부터였다..

조부는 담뱃대를 만들고 팔아 독립운동을 했다고 전해진다. 조부인 황찬서 선생은 독립운동가로 1991년 건국훈장 애국장을 수여받았다. 황영보 선생이 담뱃대 제작을 배우기 시작한 것은 해방 이듬해인 15살 때 부터였다고 한다. 초등학교를 졸업하고 부친의 손에 이끌려 도제생활을 시작했다. 숙련된 기능을 익히기까지 부친에게서 엄하게 일을 배워야 했는데 부친은 약간의 실수도 용납하지 않고 야단을 쳤다고 한다. 25살 무렵부터는 고향을 떠나 전라도 일대를 돌아다니면서 각 지역의 백동연죽 제작기법을 익혔다. 정읍, 순천, 해남 등의 공방에서 일을 했는데, 이들 지역은 각각 특징이 있었다. 수넌의 경우 민담뱃대 위주로 제작하였으나 정으로 태극문양을 쪼아 장식했고 모양이 좋았다. 정읍이나 해남의 담뱃대는 순천에 비해 모양이 좋지 않았다고 한다. 고향인 왕정리로 돌아오기 전까지 처가가 있는 곡성군 고달면 호곡리에서 10여 년간 일을 했다. 여기에서는 주로 민담뱃대를 만들고 이따금 송학죽을 제작하였다. 객지를 돌면서 어느정도 돈을 모은 선생은 고향으로 돌아와 자신이 만든 담뱃대와 마을에서 만든 담뱃대를 가져다가 판매를 시작하였다.

담뱃대는 해방 후 10여년 정도 호황을 누리다 6·25전쟁 후 국가적인 연초 사업으로 궐련이 생산되면서 사양길로 접어들었다. 생계에 위협을 느낀 담뱃대 제작 장인 대부분이 업을 그만 두었지만 황영보 선생은 집안 대대로 해 온 가업이자 전통공예를 발전시키는 것이 조부의 유지를 이어 받는 것이라 생각하여 지금까지 담뱃대 제작에 전념하고 있으며, 아들인 황기조 선생이 2004년 백동연죽장 전수교육조교로 인정받아 4대째 가업을 잇고 있다. 고향에서 과거 대다수의 집들이 담뱃대를 만들었는데 현재는 왕정리에 황영보 선생 이외에 담뱃대를 만드는 사람이 없다고 한다. 선생은 왕정리 사람들이 담뱃대 제작 일을 그만둘 때마다 돈을 쳐주고 연장을 모아 왔다. 연장이 좋지 않으면 좋은 작품이 나올 수 없다는 평소 지론 때문이다.

겉으로 보기에는 일반 연장과 다를 바 없지만, 담뱃대를 만드는데 사용하는 연장은 아무나 만들 수 있는 것이 아니어서 선생에게 연장은 자식들만큼 소중하게 여기는 존재다. 선생이 주로 만드는 담뱃대는 민담뱃대와 오동상감 송학죽이다. 송학죽은 소나무와 학을 문양으로 하기 때문에 붙여진 이름으로 그 주요 기술이 바로 오동상감기법이다. 이런 기술을 인정받아 1993년 국가무형유산 백동연죽장 기능보유자로 인정받게 된다. 선생이 만드는 담뱃대의 특징은 목도리 부분이다. 목도리의 구부러진 바깥부분에 메뚜기가 없으며 도통함 것이 투박한 멋이 있다고 평가되고 있다. 문양판을 만드는데 있어서도 자를 사용하지 않고 오로지 장인의 감각에 의존한다. 처음에만 본을 대고 작업을 할 뿐 그 다음 공정부터는 조선시대 장인들이 그러했듯 감각에만 의존하는 것이다. 따라서 선생의 작품에는 똑같은 크기의 문양판이 존재하지 않는다. 선생의 담뱃대는 특히 오동의 배합법이 특이하고 설대을 끼워넣는 배토리 부분에 봉황과 솔잎, 매화, 학 등의 문양을 상감기법으로 새겨 넣는 기술이 뛰어나다. 선생은 아들인 황기조 선생(현 전수교육조교)에게 기술전수를 하는 한편, 1997년 남원시 관광단지 내에 전수회관을 마련하여 꾸준히 담뱃대 전승에 관한 노력을 펼쳐 오다 2018년 노환으로 별세했다.

작품

조선시대에 담뱃대는 양반들의 권위를 나타내는 장신구의 역할도 하였기에 상류 계층일수록 담뱃대의 길이를 길게 하였다. 담배를 담아 태우는 대꼬바리는 은판과 동판에 매화, 솔잎, 구름 등의 무늬를 시문했으며 초올기는 백동으로 제작했다.

금, 은, 백동을 합금하여 매화꽃, 솔잎, 학 등의 문양을 새겨 넣은 전통 담뱃대

제작과정

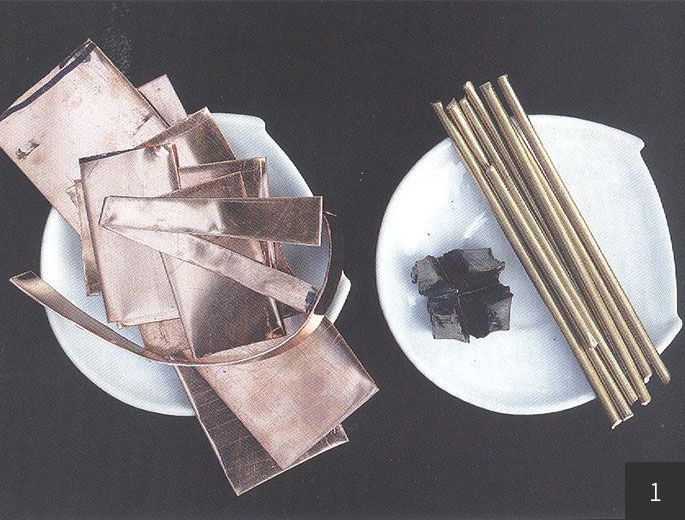

백동연죽을 만드는 과정은 먼저 백동합금을 만드는 것에서부터 시작된다. 백동을 식혀 수천번 정도 두들겨 대통(담뱃잎을 넣는 부분), 대꼬바리, 토리(대꼬바리를 대나무 설대에 연결하는 부분), 물부리(입에 물고 연기를 빨아들이는 입에 닿는 부분)의 모양을 잡는다. 용, 학, 매화 무늬를 넣어 땜질하고 학의 부리, 매화의 꽃술 등 정교한 부분은 정으로 쪼아 금, 은 등으로 상감한다. 백동을 두드리는 작업이 가장 손이 많이 가고 정성이 들어가는 작업이다. 오동상감백동연죽의 제작은크게 백동부분과 토리 부분의 제작으로 나누어 볼 수 있다. 백동 부분은 대통, 목도리, 초올기 등이 해당된다. 일반적인 연죽에서는 토리를 따로 떼내어 만들지 않아도 되지만 오동상감백동연죽에서는 토리 부분을 따로 떼내어 제작한다. 그리고 따로 떼내어 제작한 토리 부분에오동상감을 시문한다. 이렇게 각 부분이 만들어지면 담배연기를 통과시키는 설대를 연결하여 담뱃대 한 벌을 완성시킨다.

1_백동합금재료

2_대통만들기_대통으로 쓰일 백동판 두드려 펴기

3_목도리만들기_대통과 목도리의 연결부분에 황땜 바르기

4_토리 모양잡기_ 줄질이 끝난 토리

약력

- 1932년전라북도 남원 출생

- 1980년전라북도 산업디자인전람회 입선, 제10회 전국관광민예품 경진대회 입선

- 1981년전북 산업디자인 전람회 장려상

- 1983년제8회 전승공예대전 입선

- 1984년전국공예품경진대회 특선, 제9회 전승공예대전 입선

- 1986년전라북도 공예품경진대회 입선

- 1989년국가유공자가족 모범 표창

- 1992년제17회 전승공예대전 장려상

- 1993년국가무형유산 백동연죽장 기능 보유자 인정

- 1998년국가유공자 표창

- 2000년필리핀 마닐라 베이뷰 파크 호텔 전시

- 2002년남원 민속촌 기능 전수관 운영

- 2005년백동연죽 공개 전시회

- 2018년별세

- 글 이치헌 / 국가유산진흥원

- 사진 서헌강(국가유산전문 사진작가)